在中国,做一本电影书比你想的更难

编者按:本文来自微信公众号“枪稿”(ID:QiangGaooooo),作者 黄文杰。36氪经授权转载。

书里的“电影书”,就像是电影里的“文艺片”,受众少,市场小。

从选题策划到付梓出版,一本中文电影书所经历的,也是艰难曲折的命运。

本文作者主理过一批名声遐迩的电影书,不过如今已然隐退,但他回首当年,仍然是酸甜苦辣,千头万绪。

一个电影书编辑的自白

1

枪稿主编徐元说,你这稿子拖得有点久啊。我说,我做书的时候,作者拖稿好几年都见怪不怪。

一直拖稿,其实是要我来谈做书有点羞于启齿,虽然我做了十四年书,但那并非成就感爆棚的光荣往事,而不过是不堪回首的辛酸史、血泪史。

而且我也不确定这样的故事有多少人愿意听。人们对书的热情已经大不如前了,关于做书估计更没什么人感兴趣吧,何况还是一个逃离北上广的失败者谈怎么做电影书。

2

十四年前,因深感每周采写深度报道呕心沥血,刚毕业的我拒了上海一家已见习数月的周刊,进了一所名牌大学出版社。

多年后,相熟的朋友都以为,我是一名只做电影书的编辑。其实不然。

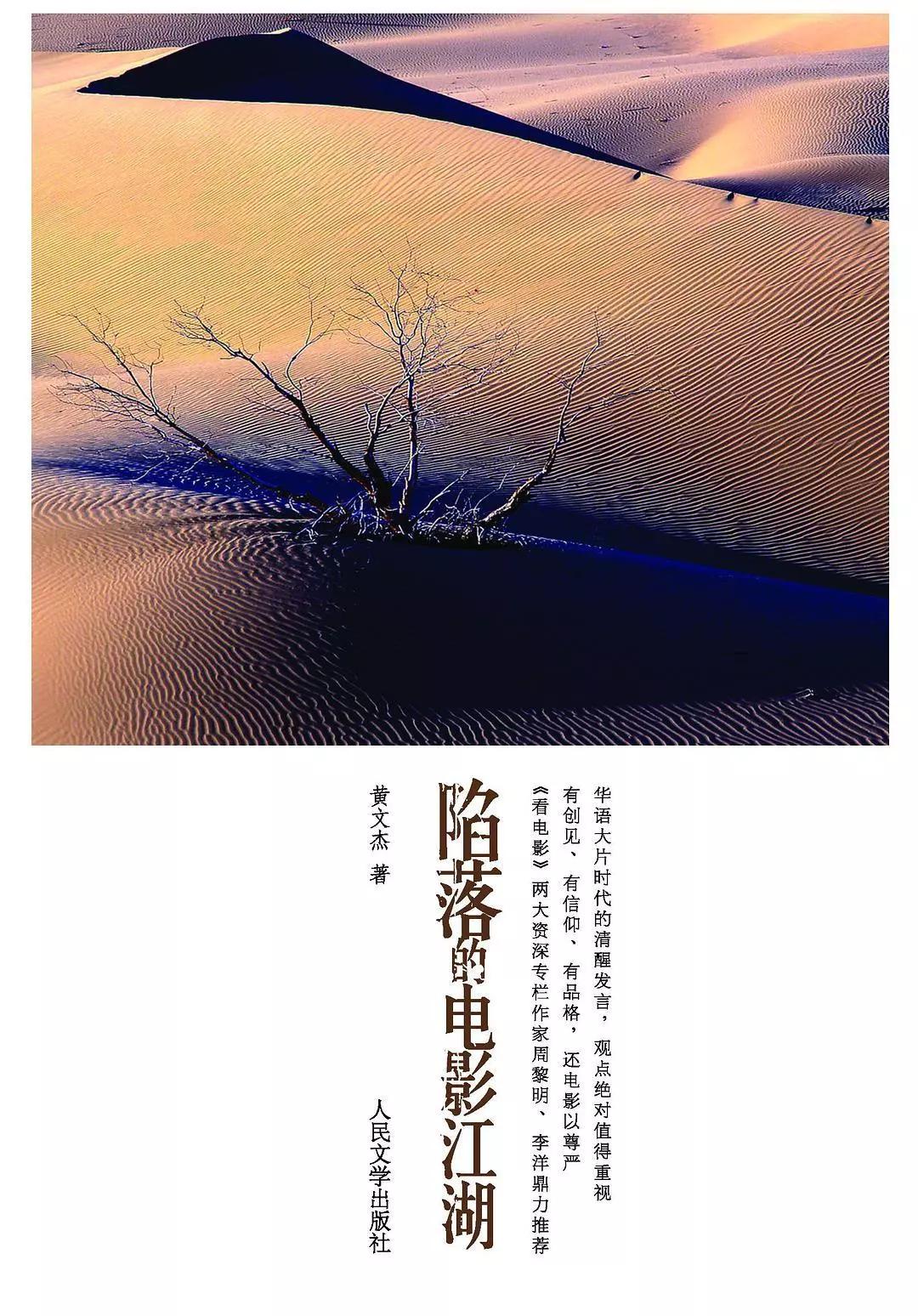

本文作者所著作品

除了电影书,我还做了更大量的新闻传播、广播电视、广告、动画乃至其他人文社科领域的大学教材和资助出版的所谓学术著作。

那些书专业性强,看到的朋友少,影响力也辐射不到影迷圈,但如果没有那些书,也就不会有我做的电影书。简单说,这叫以书养书。

都说做书发不了财,做电影书更难发财。原因显而易见,看电影的人多,但看电影书的人少。

在一家综合性出版社,如果你没有足够的利润积累,想做电影书通常不大现实,除非领导支持或者你本身就是领导。

犹记当年我刚进出版行业时就兴冲冲报了许多电影方面的选题,结果被领导教育,做这些书没法创利,还是先老实做些赚钱的书,养活自己再说吧。

当然领导也不想完全打击新人,还是抱着试试看的心态,让我做了几本。但很快我就发现做这类书跟整个单位格格不入。

3

我所在的出版社长期依赖教材,选题思路、美编意识、发行系统,都跟教材密切捆绑,严重缺乏市场思维,设计、审美水平也至少落伍时代二十年。

我清楚认识到,要在这里做好书,作为小编辑全面缺乏资源和支撑力量。被环境和生活所迫,我不得已识时务地舍弃了这块业务,老老实实学老编辑做起了教材和资助书。

经典电影书推荐

循规蹈矩几年过去了,随着年岁渐增,我开始惶恐了。

首先是被自己做的书恶心坏了。我不是排斥教材和专著,但碰上好作者和好书的机会微渺,它们普遍枯燥、死板、无趣,每天面对那些书稿,做编辑这件事就变得机械、无聊甚至苦闷。

最大问题是深感自己在浪费生命。这是一家书店告诉我的。这家书店在出版社对面一条步行街上,不卖教材,主打人文社科,一进门就是一张大书台,摆放的都是推荐的当季新书。

我去逛的次数多了,就发觉不对劲:本社的书鲜少上架,特别是书店正中央那张大书台上,几乎从未见过本社图书。

4

离出版社如此之近、相距不到百米的一家书店,竟然难觅本社图书踪迹,可见出版社跟读者和市场的距离有多远。这既让我备受打击,又使我深感不安,觉得在出版业白白蹉跎了数年,再继续下去,也不过是虚耗光阴罢了。

我向来缺乏远大志向,当时只有一个小目标:自己做的书一定要摆上步行街那家书店的新书展台。不甘心的我卷土重来,又做起了电影书。

经典电影书推荐

那时我已有了些利润盈余,领导见我一意孤行,也不阻拦,反正利润考核到编辑个人头上,盈亏都得个人担着。如此,我又开始了孤军奋战,苦心孤诣坚持了好些年,一直到去年离开,个中酸楚,实难为外人道也。

当然,我做的书早就攻占过步行街那家书店的推荐台了,也摆上了全国各地书店的书架,这是聊可欣慰的;只是如今步行街早已拆掉,书店也不知搬到何处去了,还是彻底关门了。

5

做书第一位是选题。我做书全凭兴趣,喜欢第一,总相信我喜欢的,世界上一定会有其他人也喜欢。

比如我有段时间狂迷成濑巳喜男,对他的喜爱甚于小津;一查,大陆居然没有一本关于他的书,立马引进了一本加拿大学者写他的专著。

成濑巳喜男的《浮云》改编自林芙美子的同名小说

又发现成濑的多部名片都改编自林芙美子的小说,再一查,大陆也没出过林芙美子的书,于是我又做了一套林芙美子小说集。

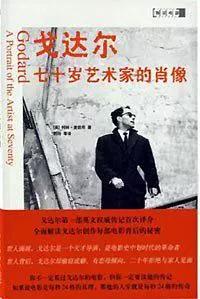

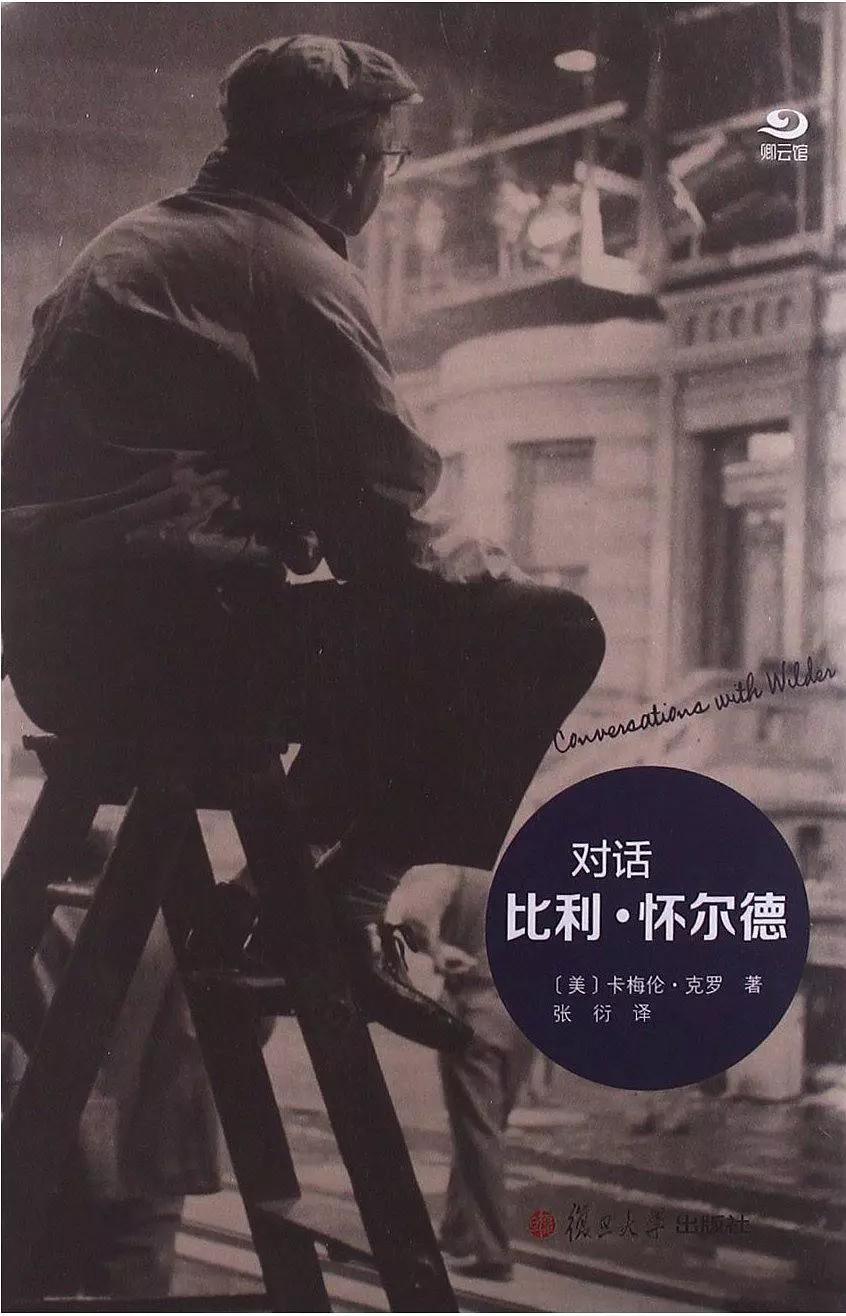

做《对话比利·怀尔德》也是如此,因为我大爱这个睿智风趣的老头。

由本文作者主导策划的《对话比利·怀尔德》

其次是做自己相对擅长的领域。

比如港台电影这块我做得较多,原因一是我从小看港台电影,比较熟悉;二是引进港台书,版权合作不像做外语书那么复杂,也可以省却翻译费。

6

我较早合作的作者是焦雄屏老师,早在周刊工作时我就采访过她,后来有机会做出版第一时间就想到与她合作,但那时她在台湾主编的电影馆那批书已被其他社陆续引进,我只好做了她的个人文集《映像中国》。

05年出版的《映像中国》图书封面

许鞍华导演数十年全身心投入电影,她的热情和坚持,令我至为佩服,所以一直想找机会出版关于她的书,后来在香港找到《许鞍华说许鞍华》,当即买下版权出版了简体版,即便这本书体例和访谈都不够完善。

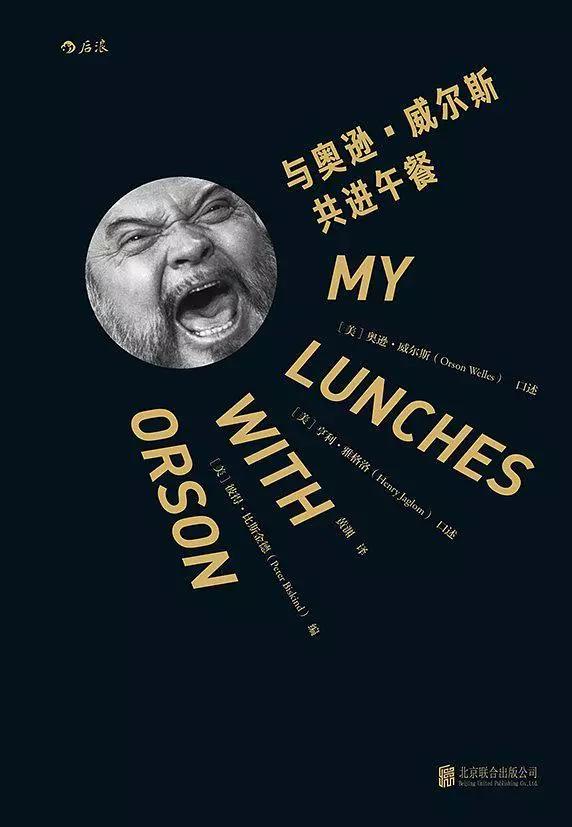

香港版(左)与大陆版(右)《许鞍华说许鞍华》

像我自己翻译的《无人是孤岛:侯孝贤的电影世界》,就更不必说了,侯导是为我真正打开电影大门的精神导师,出版关于他的书再顺理成章不过了。

本文作者译《无人是孤岛:侯孝贤的电影世界》

其他如张彻、胡金铨、杜琪峰等,都是觉得市面上没有他们的书太不合理,所以自己做了第一个吃螃蟹的人。本来也想做李翰祥,但版权被其他社捷足先登买走了,对此很有些失落。

7

那什么样的电影书我不做呢?

首先是教材。我知道有些出版社和图书公司热衷做引进的电影教材,而且规模庞大风生水起,但这实在非我个人兴趣,故此基本没碰。

其次就是内地作者的书做得较少。这不是偏见,因为我对港台电影和国外电影更感兴趣,这方面的书自然是海外作者写得好。国内作者当然也可以研究国外电影,但基本上观点和材料都是二手的,所以我做书主要还是引进为主。

引进外版书就得翻译。但翻译书吃力不讨好,酬劳少,回报低,译者并不好找。对高校老师来说,翻译不算学术成果,于考核和评职称无用,许多人不愿接活。

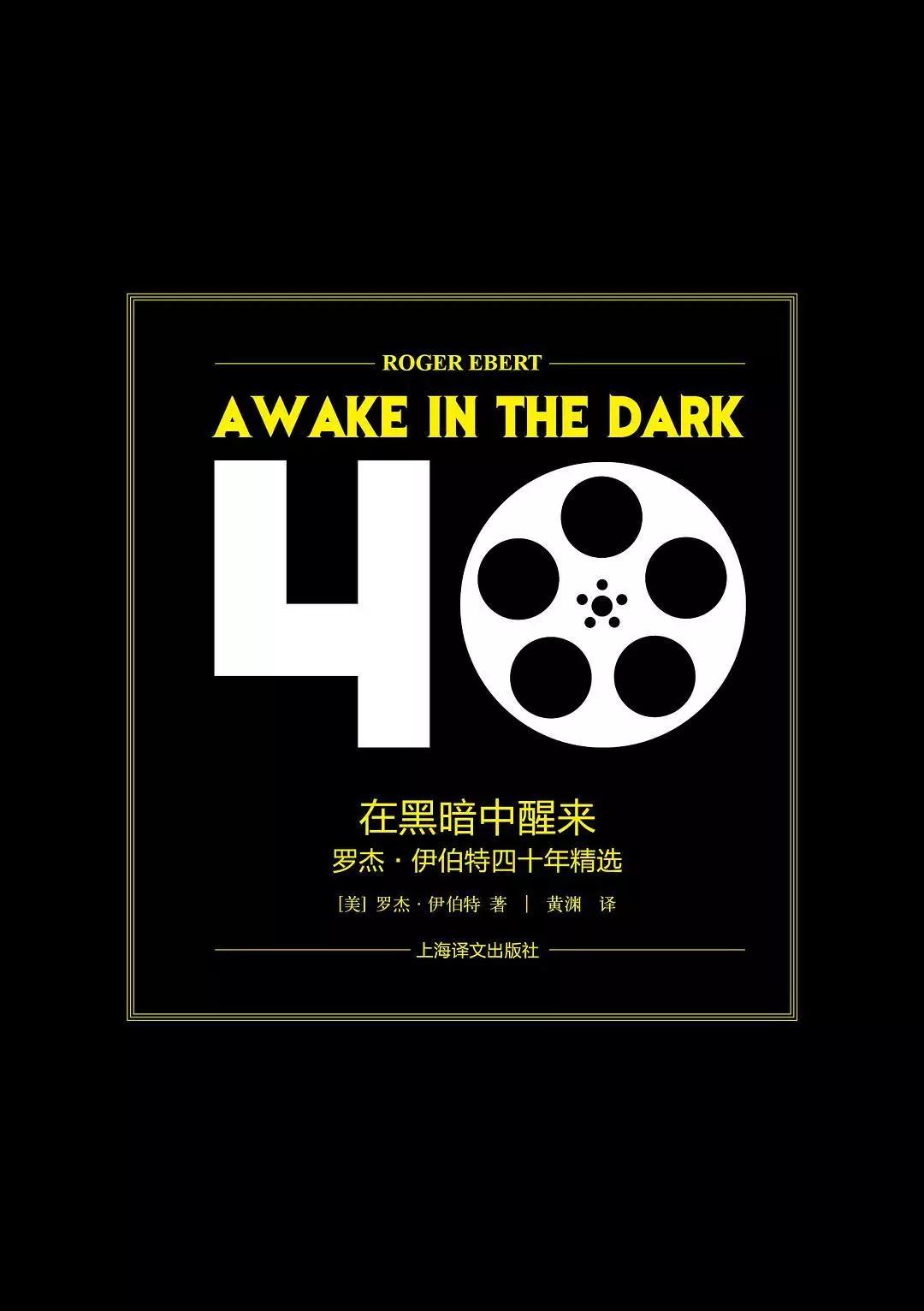

有时那些有迷影情结、对翻译有热情、外语水平过硬的朋友反而是更好的选择,他们也往往不太计较得失,比如与我合作过的黄渊、连城、侯弋飏等,都是靠谱的译者。

黄渊翻译作品

侯弋飏是后起之秀,他自小留学美国,痴迷电影,在高中阶段就为我翻译了《杨德昌》,还曾为北大社的周彬兄翻译《公民凯恩》等书,如今他已在UCLA追随白睿文读博,仍在翻译我离职前留下的一部书稿。

侯弋飏译《杨德昌》与《公民凯恩》

对负责的译者我常怀愧歉,因为报酬跟劳动付出实在不成正比,我所在的传统出版社在这方面更是抠门,翻译费的标准自我进社起十多年就从没提高过。

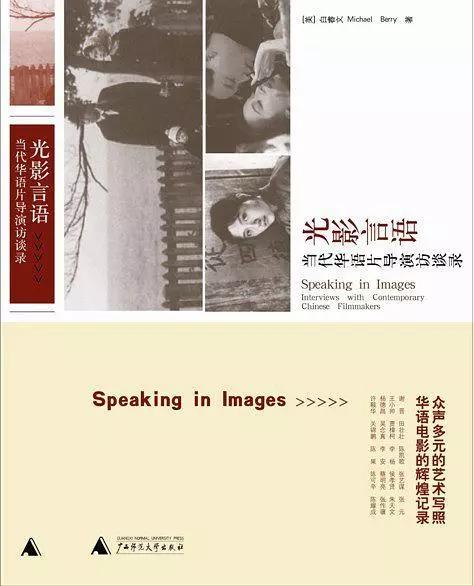

白睿文所著图书(右为连城译)

8

书做出来了还得卖。发行于我也是永恒的痛。本社主打教材和专著,也只有与之配套的发行网络,而面向市场的文化读物少得可怜,这部分产品就有点任其自生自灭的意味。

有时领导也会对图书上架率和市场占有率低痛彻心扉,试图对发行整顿和改革,但多年下来始终收效甚微,天长日久,大家更是麻木不仁。

凭着陈旧僵化的发行系统,我做的不少电影书竟然能结算,有时还能重印,我只能说这真是奇迹。

16年出版的《日本电影史》在口碑和销量上都取得了不俗成绩

后来我做了佐藤忠男先生耗尽毕生心血撰写的巨著《日本电影史》,依然没人看好,还有人放话说这书能卖出一千套就阿弥陀佛。我气不过,跟magasa、桃姐、奇爱博士等几个朋友合作,在他们的公众号做直销,两周时间就实现了重印,算是着实打了一把某些人的脸。

在出版业,编辑和发行永远是互相指责的两个部门。我知道有些发行人员曾在背后议论我,说我做的书不好卖云云。但我从不怪罪任何个人,只是深感体制积弊之深、之顽固,着实遗祸无穷。

书卖不好,绝不只是少赚或不赚这么简单,而是会得罪作者,对做书来讲这不啻是自掘坟墓。

我自己就深受其累,同一个作者的书,本社只能卖七八千册,他社能卖十五六万册,你说作者还会把书给你吗?如果好作者都跑光了,那不是只有等着关门大吉?

甚至连分管副校长来社里开大会时都直接吐槽:你们把书做得那么难看,销量又上不去,我的书就不想在这出!话都说到这个份上了,局面还是一无改观,可知病入膏肓任谁也难以回天。

9

做书其实也是做人,这么多年下来,也算体会了一些人情冷暖。对于众多师友的关照,没齿难忘。比如周黎明、妖灵妖、大旗虎皮等诸位老师,都曾给过我无私帮助。

妖灵妖(徐鸢)著《等待电影的日子》与大旗虎皮(李洋)译《莱昂内往事》

且说与我同在上海的妖灵妖老师吧。他是我见过的真正热爱电影,真正把电影融入生命的人,但凡跟电影相关的事,他绝对是二话不说全情支持。

除了在自媒体为我们义务宣传新书,他还曾为我介绍过译者,当我想做某名人的书时,他竟也能找到名人的联系方法,如果我做的书够好,还会荣幸地入选他的年度十大电影好书榜。

我时常在想,中国的影迷和书迷,有这样一位电影文化工作者热心而又低调地为他们服务,实在是无比幸运。

我合作过很多作者和译者,大多能保持友好的往来,当然也有那种出书后地位上升变得趾高气昂甚至翻脸不认人的,但这类人毕竟是极少数,对此我也只会一笑置之。

编辑本身就是为他人作嫁衣裳,对此定位我从来都很清醒。

我曾经以为自己会做一辈子书,但是现实渐渐消磨了我的意志和理想。单位腐朽的体制一成不变,状况江河日下。

每个人都在抱怨,都觉得自己是受害者,人人唉声叹气,人人表示无能为力,甚至连高层、既得利益者都是如此。面对如此荒唐情形,还有何话好说?

我本身就觉得自己是单枪匹马作战的困兽,孤独感始终挥之不去,到了后来渐渐心灰意冷以至心如死灰,不再抱任何希望,不甘只做电影书的更大的出版愿望,也就自行掐灭了。

10

胡金铨导演曾把老北京比作“流沙”,说呆在这种地方的时间长了,你就会越陷越深,“终于老死斯土”;而年轻时候的他“很厌倦那种死气沉沉的环境,时时想冲出去”。

胡金铨所著《胡金铨谈电影》与《胡金铨武侠电影作法》

对我来说,名牌大学的单位和编制也变成了“流沙”,不知不觉我已深陷其中无法自拔,再不抽身而出,我也就被它掩埋了。

如今我已离职重启一段新的人生,却依然没有离开体制,我的焦虑症并没有好转,我也不知道未来会怎样。

很多人觉得我的选择不可理喻,但只有我自己清楚地知道,逃离那片“流沙”,我总算没有活活憋死而能喘口气了。

《半生缘》剧照:再回首,恍然如梦

十四年,我喜欢的《半生缘》叙事时间跨度就是十四年,回过头看真有半生的感觉,也许因为太疲惫和留下太多遗憾。太多书没做好,太多书没有做。

不过我知道自己本性难移,就算重新来过一次,也未必会有什么不一样。遗憾是注定的了,那已经是不可更改的流逝了的生命。

特别推荐本号两位作者的电影书,《虚无的质感》与《孤独的影猎人》

现在的我不做书了,但依然买书,甚至比以往买得更多。看到有新的电影书出版,我差不多都会买下来,因为我知道,每本电影书的问世都不容易,背后都有一个仍在努力坚持的编辑。

昔日我曾与他们同行,今天,我向他们致敬。

作者简介:高校教师,影评人。