为什么 PBL 本质上是 “关于自由的教育”?

编者按:本文来自微信公众号“Aha社会创新学院”(ID:AhaSchool),作者 周贤;36氪经授权发布。

今年春天以来,通过 “群岛社会化学习城市论坛”,《极有可能成功》这部获奖无数的国际教育纪录片开启了各个城市的热映。影片通过实例详细展现了一种创新的教学模式 PBL,并描述了由此带来的教育变革的更多可能性。影片在各地放映之后,很多观众都对这种创新的教学方式产生了浓厚兴趣,我们 Aha学院也陆续收到了不少反馈,希望能够对 PBL 做更深入的讲解分析以便人们在实践中更有效地应用。

这种教学模式目前在国内已经有一些教育机构正在尝试。大部分尝试者都很兴奋,通过这种方式他们感受到了一种 “教和学” 的新境界,真正体验到了 “以学生为中心、探索式学习” 的魅力和激情。同时,大家也会遇到一些共同的困惑。在和这些实践探索者的交流中,我们经常被问到的问题包括:

这种方法对老师的要求太高了,合格的 PBL 老师实在太少。该怎么办?

这种方法是不是对每一个孩子都适合?有的孩子就明显不在状态,该怎么办?

按照这种方法做下来,一个20人的小课堂,纪律混乱得不得了,恨不得配备1个老师3个助教都不够,要怎么有效管理课堂呢?

PBL 是不错,但是这样的话,很长时间里学生只围绕着几个知识点打转转,会不会 “学得太少” ?

PBL 是不是只能作为小规模短时间的课堂补充?太长时间的话,我(作为老师)都不知道怎么去设置长期的教学目标?

……

在下文中,我将通过一系列的问答形式来分享我关于 PBL 教学方式的思考,并由此引出一个更为重要的话题:PBL 和 “社会化学习” 之间的联系,以及和 “教育的本质” 之间的关系。

Q1、为什么 PBL的教学方式首先出现在医学教育领域?

PBL,有的解释为 Problem-Based Learning——“基于问题” 的学习,有的解释为 Project Based Learning——“基于项目” 的学习。迄今为止,教育领域关于 PBL 的定义几乎都是模糊或混乱的,既没有唯一的权威定义,也没有一个公认的标准模式,但这并不妨碍我们从本源开始探讨 PBL 的本质。

1969年,加拿大 McMaster 大学医学院正式在整个学校的层面,全面推出 了 PBL 教学模式。随后,这个概念开始从医学教育逐渐延展到工程教育、职业教育,进而进入更多的大学、乃至中小学的教育之中。

为什么正式的 PBL 会从医学院开始?原因很容易理解,也恰恰印证了 PBL 学习模式的本意。

如果我们想成为一名合格的医生,就必须学会应对以下几种挑战:

1)一名医生所面对的将是一个个真实的病人,仅仅会背书、记概念、能考试是远远不够的;

2)每个病人的情况都非常不一样,一名医生必须依靠自己良好的交流能力、果断的决策能力和综合的思考能力才能给出每一个病例一个合理的治疗方案;

3)医疗界是一个极速变动、永不停歇的世界,新问题层出不穷,新技术不断发展。想要成为一名好的医生,必须善于自我学习、终生学习,并且需要和同行不断交流,随时了解行业发展的最新情况;

4)医学也是一个社会学科。要治病,光靠技术是远远不够的。如果一个医生只知道钻研医术,诊断病症,却忽略了病人,甚至忽视人的价值和意义的话,后果将非常可怕。

所以在一开始,加拿大医学院所推出的 PBL 教学法中,就将以下三个学习目标综合交织:

如何理解人类与社会

医学专业及其社会功能

如何自我学习

随着人类从大规模工业时代快速进化到信息时代,乃至人工智能时代,我们会越来越意识到,上述的一名医生所要面对的各种挑战,其实也正是我们每个人——不管从事什么职业,都必须应对的。擅长记忆多少信息并不重要,能够根据真实世界中的真实问题去获取信息、协同他人、解决问题,在这个过程中真正认识自己、了解社会,并掌握终生学习的能力,这些才是教育的重点。这也是 PBL 的教学方式日渐被人们所认同的原因。

【在 PBL 学习中,知识的获得来源于对问题的认识和解决的过程。学习开始时遇到问题,问题本身推动了解决问题和推理技能的应用,同时也激发了学生自己查找信息、以学习关于此问题的知识和结构,以及解决问题的方法。

- Howard Barrows, Robyn Tamblyn】

Q2、都说PBL 学习应该从问题(Problem )开始,什么是“问题”?

就像我们前面所说,PBL 并没有一个标准的定义。在真实应用时,教育者们会采取不同的形式:基于问题的、基于项目的、基于案例的、基于探究的、基于协作的 .... ,它们的差异主要体现在学习程度上和流程设计上。

但是,所有的模式,尤其是问题导向式学习( Problem-Based Learning )和项目导向式学习 ( Project-Based Learning ) 都应该具有同一个必备的要素,那就是“围绕问题来组织学习过程,问题是学习过程的起点”。这是任何形式的 PBL 教学的核心原则。(Anette Kolmos 2003)

于是问题来了,什么才是 Problem-Based 中的这个 “问题” 呢 ?

在中文语境中,我们会把英文的 Question 和 Problem 都翻译成 “问题” ,但在英文语境中,这两个词的意思并不相同。

简而言之:

Question:是需要被 “回答” 的问题,偏向于关于普遍性知识点的疑问,是可以通过别人告知或者自己搜索后直接回答的。答案基本上是标准的信息,有可能在表达形式上有所不同;

Problem:是需要被 “解决” 的问题, 偏向于认识上的分歧、需要解决的情境,需要学习者进行分析、组合、实践后,才能给出 “自己的” 答案。

举个例子。同样是将 PBL 应用到自然教育中,有些 PBL 项目是这样设置的:

带领孩子们到植物园,认识方圆 100 米以内的植物,并把这些植物画出来做成绘画日记。从这个角度而言,这是一个 Question-Based Learning。通过灵活的模式,激发孩子的学习兴趣和主动性,帮助他们记忆知识点。

而来自于北京知名 NGO 自然之友的教育项目则设置了这样一个主题:“到圆明园里寻找蝴蝶” 。

有意思的是,其实,圆明园里一只蝴蝶都没有。

也就是说:学习者跑到那里是找不到蝴蝶的,更谈不上把蝴蝶画出来。那么,“为什么圆明园里没有蝴蝶呢?” 这就是一个很好的 Problem。

从横向上来说,原因可以有多重。譬如说圆明园的管理者只种植了不能够吸引蝴蝶的植物;也可能是圆明园里有一些善于捕捉蝴蝶的动物;也可能有其他昆虫,已经起到了传播花粉的类似作用 .... 更有可能的是,这些多重的原因发生了交互作用,导致圆明园里根本看不到蝴蝶。

从纵向上来说:我们还可以追问下去:“为什么圆明园的管理者只种植了这些植物呢?” 原来,吸引蝴蝶的植物往往开花较晚,所以管理者们误以为这些植物是杂草,所以在它们开花之前就派人清理干净了。自然,蝴蝶就不来了 ….. 那么,“蝴蝶不来授粉,会给这个园林带来什么坏处吗?” ......

由此可见,设置一个好的问题是成功实施PBL的第一步。一个好的问题能够提供给学习者一个广阔的多向度的探索空间,既能激发学习者学习的内在动力,也能提纲契领的指出持续思考,自我探究的方向。自然之友的这个Problem-Based Learning教育项目,设置的就是一个非常好的问题。

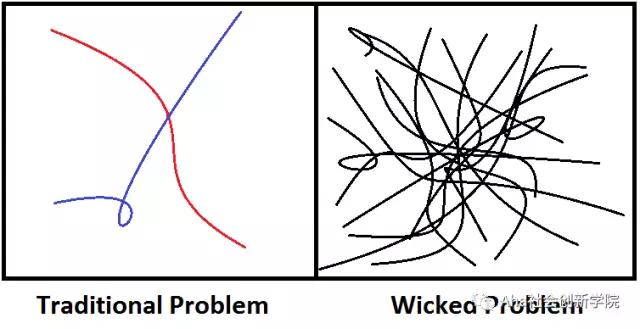

还有一类问题更为高阶,叫做Wicked Problem——错综复杂的问题。

一个错综复杂的问题,往往与社会、文化、人类、观念 .... 等本质上有所联系,很难用一个逻辑框架来追索,需要从不同的视角来思考,一个问题往往套接着另外多重问题,更没有一个标准的答案,甚至没有一个终点性的答案。人们会因为所持价值观的不同、探究角度的不同、所用工具方法的不同,和掌握信息的不同,得出各自不同的答案。

著名的史学大师钱穆曾经在自己的回忆录里讲过一个故事:

他7岁入私塾,10岁进入新式小学堂,也就是无锡的果育学校。他的体育老师有一天问所有的小朋友:大家读过三国演义吗?钱穆就说啦:我读过。

接着,老师继续问:“这本书一开始就讲到:‘话说天下大势,分久必合,合久必分’ 。中国几千年来都是这样的,可是为什么是这样呢?难道就一定要这样吗?”

钱穆在回忆录里这样写道:

“余此后读书,伯圭师此数言常在心中。东西文化孰得孰失,孰优孰劣,此一问题围困住近一百年来之全中国人,余之一生亦被困在此一问题内。而年方十龄,伯圭师即耳提面令,揭示此一问题,如巨雷轰顶,使余全心震撼。从此七十四年来,脑中所疑,心中所计,全属此一问题。余之用心,亦全在此一问题上。余之毕生从事学问,实皆伯圭师此一番话有以启之。”

这位体育老师所问的这个问题,就属于Wicked Problem。人生能遇到这样的导师,在少年时为自己提出这样的问题,从而启发了一生的思考方向,这是一个学习者的幸运,更是身为教育者的幸福。

这个故事也告诉我们:尽管Wicked problem 看上去属于高阶问题,但同样可以对一个年仅10岁的小学生提出。我们做为一个教育者,提出一个问题的作用,并不是要求学习者像问答机一样马上给出答案,而是激发学习者的自我思考动力。

就像我在 Aha学院去年的一篇文章《从悬崖到涟漪》中写到,教育者的作用是往水塘里扔一个石子,石子扔得到位扔得准确,学习者就开始对自己提出了一个又一个的问题 —— 激发了一串串的自我涟漪。这首先是一个基础,其后才是在 Ta 学习的自我探究过程中,给予持续的协助和支持。

我的一个朋友薛野,也提到过类似的例子:

少年时他的父亲的一位朋友问了他一个问题 “你觉得现在的中国是一个什么样的社会?” ,然后告诉了他自己的答案。薛野兄说当时有种 “遭电击的感觉” ,由此引发了后来他对很多事情思考的兴趣。

Q3、通过 PBL,我们提供的是 “记忆的脚手架” ,还是 “思考的脚手架” ?

我曾仔细研究过不少的 PBL教案,发现很少有教育设计者把重心放在 “问题” 如何设计上,以及为什么类型的学生设立这个问题,该如何“扔”一个问题,又如何能巧妙地激发涟漪。很多的PBL课程设计者把设计的重心都放在了课程实施的过程上:教学过程要分几个步骤、课件和工具有哪些、如何配置积分或奖励(外在激励)、最后的成果该如何展示、老师和助教在哪个位置 ....

其实,中国标准的教育模式一直都是 Question-based Learning。很多体制内的名师上课时语言亲切可人,教学活动生动有趣,但教学的灌输本质并没有变化,只是灌输的过程更有趣而已。Aha的公号上曾刊发过顾远一篇流传甚广的文章《那个蹲在地上玩石子的孩子为什么一定要知道刘翔是谁?》。文中这样写道:

哈佛大学的珀金斯教授在其著作《为未知而教,为未来而学》中举过一个更有意思,也更具反思价值的例子。

作者讲到,一个老师组织学生用跳舞的方式来学习细胞的 “有丝分裂” 。学生从教材里写的有丝分裂的各个步骤中提取线索,自己来编舞,用肢体语言来表现枯燥的、教条式的生物知识。这看起来是一种很好的课堂教学实践创新,这种方式也的确有助于学生记忆和理解有丝分裂这个知识点,但却没有回应一个根本性的问题:学习有丝分裂和学生的生活和未来到底有什么联系?

我替作者再追问一句:假设有丝分裂的知识真的对学生有意义,那么这个活动除了有助于学生记忆这个知识点,是怎样帮助他们应用到真实的生活和可能的未来中去的呢?

——顾远

这位老师当然也非常认真地设计了自己的课程,帮助孩子们去 “上好课” 。但是,她设计的只是一个 “记忆的脚手架” , 而不是 “思考的脚手架” 。

Q4、什么是 PBL中的 Learning (学习) ?

我们刚刚讲了 Problem-Based 里的问题(Problem),接下来再谈一谈 Learning (学习)。这又是一个大词。

哈佛大学心理学家罗伯特.凯根曾经谈到:

从出生开始,我们便踏上持续学习( Learning )和成长 ( Developing )的旅程。这两股力量往往交织在一起,但又不尽相同。如果仅仅是知识储存量的增加( in-form-ation ),以既有的思维模式来运算资料,谈不上真正的学习,更谈不上成长。成长是指思维模式本身产生改变 (trans-form-ation)。

从 PBL 学习的角度,我把 Learning 分为信息式 Informational、结构式 Conformational 和 转化式 Transformational 三个模块,而不是三个阶段:

Informational(信息式): 是指知识储存量的增加。-in 这个词根是输入的意思,无论是死记硬背,还是变着花儿的帮助记忆,本质上都是 Information 单向输入和记忆的过程。

Conformational(结构式):是指通过已经掌握的信息点,来了解某一个事物、事件甚至世界背后的构成逻辑,理解其形成规律。Conformation是“ 形态、结构、组成、相应、符合、一致 ” 的意思。 而 -con这个词根,即为 “共同、合组” 。

随着信息时代的到来,我们也会越来越发现:要 “掌握信息” ,并不一定非要 “记忆信息”。越来越多的信息,我们无需记忆,只要能够及时的接触和应用就可以。如信息搜索引擎里的信息,我们无须记忆,但首先需要学会如何搜索、如何辨析其有效性,如何组合应用起来的能力。(这也就是为什么群岛的教育创业团队之一 “蜂窝互联网实验室” 在中国推动儿童网络素养的重要性所在。)

Transformational(转化式):喜欢看变形金刚的读者,看到这个词会很熟悉。变形金刚的英文就是Transformer 。

我在这里把 Transformation 解释为:“对复杂世界的理解和重新定义的能力”。也就是教育学里,建构式发展理论所关注的 “人对事物的独特意义建构,Meaning—Making 的能力和过程”。古往今来,所有的创新者、创变者展现的都是这样的洞见和重组能力。

Q5、为什么说一个好的PBL 教学设计犹如调制一杯漂亮可口的鸡尾酒?

我把上文中这三种学习称之为三个模块而非三个阶段,因为在真实的PBL教学过程中,它们并不是一个阶梯式的逐级上升的学习过程中的三个不同环节,而是犹如鸡尾酒一样,需要根据学习者的具体年龄、学习能力基础、心智能力台阶、具体的背景情境、PBL 实施的限制层面等进行不同的配比组合。

现在加州公立小学担任双语教学的小绿老师,讲到这样一个例子:

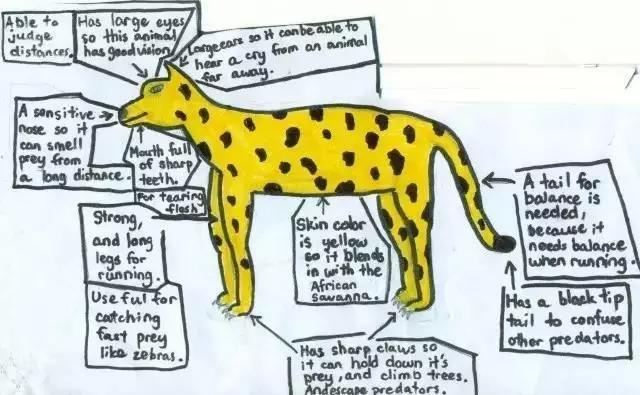

在加州小学三年级的科学教学大纲里有这样一个学习目标:理解“动物和植物的形态特征是为了帮助他们在特定环境中生存繁衍 ”,所以老师们设计了一个 “我是鸟类学家” 的 PBL 活动。

有的老师是这样设计的:

1)确定要研究哪一种动物或植物

2)搜集和阅读一些关于这个动植物的文章

3)了解这个生物在形态上有什么特别之处

4)和分组组员一起讨论这些形态特征是如何帮助该生物适应环境的

5)每个小组用海报或者演讲报告的形式把所学知识展示出来

看起来,这个设计是不是完全符合了PBL的典型教学特征?问题出发、小组讨论、协作完成、结果展示……但是在这个过程中,问题依然是 Question-Based , 学习者的动作依然是信息点的搜集和简单展示。虽然教学形式和步骤都很漂亮,但本质上大部分都围绕 Informational 进行。

那么该怎么更好的设计呢?我们来看看一位美国老师的做法:

首先她给学生看了不同鸟类的照片,让大家讨论其中的不同之处;

其次老师展示了鸟类的栖息地图片,请大家根据不同鸟的形态特征来猜测它们各自的栖息地;学生们分组讨论,写下猜测结论和分析的理由;

然后各小组进行猜测结论的分享,老师来揭晓答案并阐述理由。

到目前为止,我们可能会觉得,这没什么大不了啊。

别急,关键在这里—

这时候,老师引出了真正的问题(Problem):

问题

如果你是一个鸟类学家,你在某个地方发现了一种未曾被发现过的鸟。请画出这种鸟以及它的栖息地,并为它命名。

这是一个开放性的问题,答案没有对错之分。由这个问题引发的学习过程,就是真正在锻炼学生成为变形金刚,也就是 “Transformation” 的能力。

除了给自己的鸟设计形象,学生还需要以鸟类学家的身份写一篇 “学术报告”,在文章中分析这种鸟类的各部分形态特征和环境之间的联系,向世人汇报这一重大发现。而这个过程,又进一步细化了 Transformation 中很重要的学习能力:“重新定义” 并不是异想天开、胡乱猜测一把就算,而是建立假设、寻找聚合型证据来支撑,并给予综合说明,来支撑自己的设想和洞见。

整个教学过程中,信息式的、结构式的、转化式的学习模块全都有,并且巧妙地融为一个整体的学习过程。这就是一杯漂亮可口的 PBL 鸡尾酒。

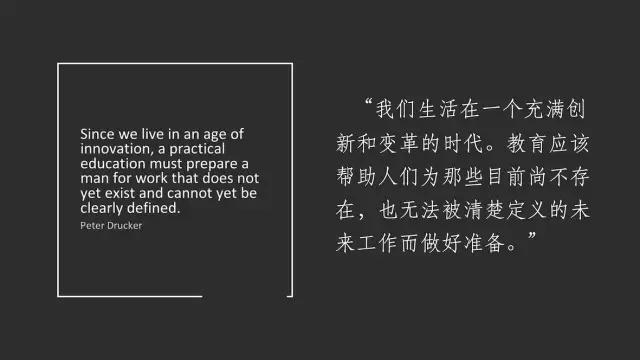

Q6、如果未来无法预测,我们该如何面向未来而学习?

看了这个案例以后,我不由得想到最近很多教育团队在做的儿童职业了解活动。主要的方式就是带领小朋友们参观警察啊、售货员啊、银行啊之类的工作岗位,帮助孩子们建立未来职业的概念和理解。这样的活动形式当然很好,如果我们可以进一步呢?让小朋友们去创造一个 “不可能的岗位”, 会不会更有意思? 毕竟,未来的世界,将有一大半的工作岗位是我们今天所无法想象的,也尚未出现的。

( 语自管理大师彼得.德鲁克 )

埃尔特教育联合创始人张释文在“2017 LIFE 教育创新峰会”上的主题演讲中提到过这样一个故事:

2014年6月,特斯拉公司在推特和中国的微博上发布了一份招聘信息,题目是:我们在寻找那些从未存在过的人。原来,他们招聘的真的都是这个世界(截止到目前)闻所未闻的职业,比如超级充电方案研究员、产品交付体验师、家用充电专员 ...... 所谓不存在的岗位,不存在的人,就是那些现在的父母和老师想也想不到的未来里,才存在的人。

所以,去预测那个 “不存在的岗位” 具体是什么,是不可能的;而只有那些具备了持续学习能力,保持着无限可能的终身学习者,才可以适应无法掌控的未来。

同样,我的思绪也转向了另一个角度:类似这样的 PBL 学习方式,广大的乡村小学校是不是也可以利用自己的乡土资源,创造出 “自己乡村10公里内不存在的鸟” 呢?关键并不在于那只鸟可以被想象成什么样,或者报告做得有多完美。而是通过这样的学习,即便是乡村孩子也完全可以基于自己社区里的人、物、历史和资源,并在 “村村通、校校通” 之类已经成为农村学校标配技术的帮助下,学习成为 “那个不存在的人”,应对那个目前 “还不存在的未来” 。

学习是为了成长。当我们谈起 “成长” 这个词的时候,往往会关注学习者个体 “身体发育” 的成长,较少关注 “认知结构、心智结构” (Form of Mind) 的改变。同样的,我们作为教育者,往往会关注教学过程中 “信息量” 的增加,并通过各种教学设计来促成这个效果的达成,却较少去关注、去设计如何促发学习者认知结构的转变,如何从信息式 ( Informational)到结构式 (Conformational),并进一步到转化式 ( Transformational) 的过程。

每个人从出生到青年,从青年到中年,成长的节奏将随着 “看到世界复杂性能力的增加” 而进展。如果每个阶段都能在认知结构和心智发展上,得到适当的支持,我们的学习和改变就会更全面更主动。而在传统的填鸭教育系统里,不考虑这些问题,更谈不上主动的设计,有效的促进。

在《最有可能成功》这部教育纪录片里,全面实行 PBL 教学的 HTH 学校校长 Rob Riordan说:

在漫长的学校生涯里,我们从来没有给予孩子们自己做决策的机会,更没有培养他们自己做决策和独立解决问题的能力;却期待他们一毕业,到了工作场合以后接手大项目,解决大问题。(这根本是不可能的。

这就犹如中国的家长,从来没有在孩子成长的过程中,允许他们尝试与异性相处的机会,更没有培养他们与异性交往的能力,却期待孩子们上完大学一到成年,立马就找到良伴,一帆风顺的谈上恋爱、不吵不闹、组建家庭。这也是不可能的。

Q7、为什么 PBL 教学的本质是基于 “自由” 的教育?

到这里,我们已经谈了什么是 Problem, 什么是 Learning。根据这两个维度,我们大概能了解:

如果只是把 PBL 理解成教学形式上的改变,把传统的你听我说排排坐,变成到真实环境中去、从问学生问题出发、让大家讨论学习、小组协作完成某个活动、最后还有结果展示这些 “标准结构” 的话,那还远远谈不上真正的 PBL ,更不是真正的教育。

所有的 “活动” ,如幼儿园的游戏、某场体育比赛、到一个地方去游学、去参观某个博物馆 …… 都可以套用这样的形式。而几乎每一类这样的活动,都声称可以起到提高孩子 “观察能力、表达能力、沟通能力、协作能力” 的作用。但是,如果具体问到这些 “活动设计者”,改变究竟是如何发生的?应该如何评估呢?下一步该怎么做呢?可能就答不上来了。

没有事先深入的理解和主动的设计,也就谈不上在过程和结果中如何评估。

这也是群岛教育加速器在筛选很多教育创业项目时,对众多的“性教育”、“自然教育”、“营地教育”、“体育教育”、“美术教育”、 “戏剧教育” 等提出的问号。

大部分的 “X+教育” 项目,着眼点依然在某个科类即 “X” 的信息点上,通过种种巧妙的方式,科技的手段,幽默的老师 ...... 增加了信息在数量上的传递,某种技巧的练习和多样化的展现;却没有去挖掘背后该如何激发和引领学习者认知能力和心智结构的改变。孩子们也许增加了对性的知识,学会了认识某几类植物,能够按部就班的演完一场小剧目 .....这些当然比原来的填鸭教育已经大有进步。然而,我们作为这个时代的教育创新者,完全还可以做得更好,或者,想得更远。

反过来,当我们作为教育设计者,主动意识到什么才是对学习者有效的 Learning 目标时,才可以在 PBL 教学设计上倒推和思考出,针对什么样的学习者,究竟该设计出什么样的 “Problem” 。

还有一些角度,也是我们在做PBL时,较少去 “主动设计” 的。

比如:如何协作。

就如《人类简史》中所说,智人之所以能够在苛刻的环境中生存下来,是因为语言开启了协作的可能,进而人类又发展出种种协作的工具、规则、乃至社会体系。没有协作,任何一个个体都无法生存。回到 PBL 式学习的设计里,团队合作自然是很重要的核心模块。而老师们采取得最多的,大概就是分小组活动了。

问题在于我们很少在 PBL 的教案里看到,作为教学设计者是如何思考 “分组” 的。

在现实的课堂上,要么是非常随机的分组,要么按照年龄大小或者成绩优劣。也有一些老师,会根据一些外在表现来分组,譬如特意把活泼的孩子和不活泼的孩子放到一组以便互相 “影响” 。

老师在活动开始之前,会简单介绍一些小组规则,然后就放手让小组自己活动,把更多的时间和关注点放在 “如何完成活动上” ,甚少放在 “如何帮助学习者理解协作规则,实践和提高协作能力” 上。

这样的分组方式,真的有效吗?能够有助于学习者去体验、学习、提炼、反思自己的协作能力吗?

再比如:如何总结/回顾。

很多的 PBL 教案里对此并没有特别的阐述或说明。在真实的课堂上,很容易看到的一幕就是:热闹的展示作品或者公共分享之后,“流程结束、合影时间”,大家一呼啦就散了。这种过程显然默认了“结果展示”就等同于总结回顾。有一些老师还不错,会和学生一起回顾当初的学习目标(往往是信息量的目标)是否都学(记忆)会了?心情和感觉如何?等等。

但是,很少有老师去和学生回顾:你觉得这样的学习模式怎么样?你觉得当初的学习目标设置得合适吗?你下一步的学习想法是往哪里去?你自己觉得还有哪些能力可以进一步提高?

当我向一位老师提出这个建议的时候,她的反馈是:“这样的回顾讨论没有用啊,学生又不是老师,他哪里懂得这些(教学设计后面的道理)。”

她说得没有错:这样的回顾很可能是没有用的—— 因为这是你这位老师 “代替” 学生做出来的学习模式和目标,是你替他安排的每一个步骤,也是你替他决定的学习伙伴;而不是 “学生” 为了自己的学习,自己订立的目标,自己摸索的方式,自己寻找的伙伴 ……

诺贝尔文学奖获得者,伟大的思想者、歌手鲍勃迪伦曾经说过一句话:'A man is a success if he getsup in the morningand gets to bed at night, and in between he does what he wants to do.’

大意是 “清晨醒来能做自己想做的事情的人才是成功者。”

我仿照一句:“清晨醒来能学自己想学的东西的人才是学习者。”

这里面会有几个递进的关键词:

1)Ta 想学

2)Ta 想学了以后就有权利去学

3)Ta 想学,也有这种权利去学,同时还有匹配的环境和持续的能力去学习。

有些教育工作者不禁担忧起来:一个学生,他怎么能知道自己想学什么,不想学什么?

PBL 教育的真正宗旨不是使学习者记住多少,甚至也不是使他懂得了多少;而是培养他区分已知和未知的能力

——Anatole France

在我看来:教育是为了帮助人们获得自由。

——获得学习的自由,获得思想的自由,从个人的本能中解放出来,从他人的奴役中解放出来,进而获得人生的自由。

自由不是 “想做什么就做什么”。自由是一种权利,一种 “我自己可以去选择什么值得做、什么可以做、什么不该做 ” 的权利; 自由也是一种能力,一种分辨、思考和行动的能力。

如果我们从不给予学生这样的权利和机会,永远禁止他们在这方面的探索和实践,那他们永远不可能学会 “如何为自己” 寻找学习的意义、制定学习的目标、探索学习的模式、寻找学习的伙伴、迭代学习的内容 ….. 他们将永远在别人的安排下,亦步亦趋的完成学习过程(无论这个过程是多么的有趣多样),无法建立起 “自我导向学习” 的可能,更不可能成为有内在动力的学习者。

也就是我们所谓的元认知,即终身学习的前提:“学会学习的能力,成为一个自我导向的学习者。”( Learning-to-Learn )。

让我们来看看一个自我导向的学习者,应该具备哪些基本的能力:

1)能够有意识的反思自己的学习方式

2)能够明确自己一段时间内学习的需求

3)能够尝试建立对自己有效的学习模式

4)能够为自己设置一定范围内的学习目标

5)能够确定对自己有用的学习资源

6)能够合理的评价自己的学习成就

7)充满好奇,永不满足

8)对自己的学习策略和行为负责

9)把学习变成愉快的经历

10)拥抱错误,善于回顾,具有自尊和认知上的韧性

如果我们没有在漫长的前20年中帮助孩子形成和锻炼这样的自我导向学习、独立思考和决策的能力,又如何期盼他大学毕业后 “一下子就会”,“ 在生命的长河里一直在练” 呢?

在一次次的 PBL 教学实践中,学习者学会了制定自己的学习目标,学会了在和他人协作的过程中主动实现自己的学习目标,学会了选择、学会了负责,学会了终身学习的能力,从而享有了学习的自由。

正是从这个意义上,我们可以说:PBL 教学在本质上应该是一种基于 “自由” 的教学。

Q8

社会化学习(教育3.0)的目标是“培养学会学习的能力,成为一个自我导向的终生学习者。” PBL教学如何有助于实现这一目标?

最后,我再从 “社会化学习” 的角度谈一些 PBL 教学的意义。

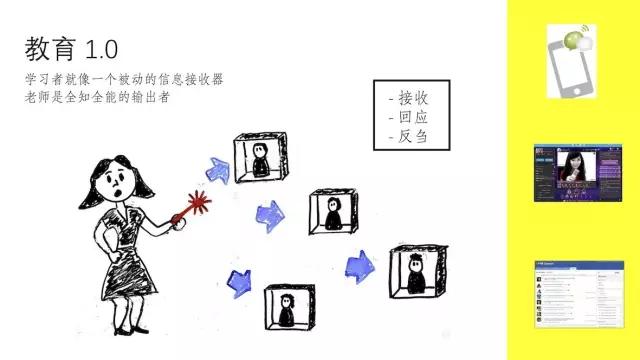

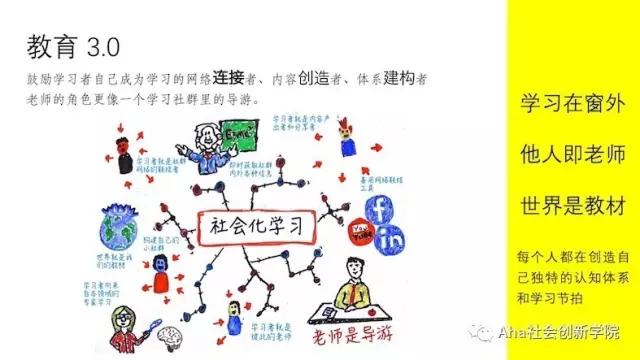

Aha 学院和很多教育伙伴们一直在推动 “社会化学习” 在中国的发展。很多读者都很熟悉我们做的下面这幅图,它简明地表达了 “社会化学习” 的宗旨。

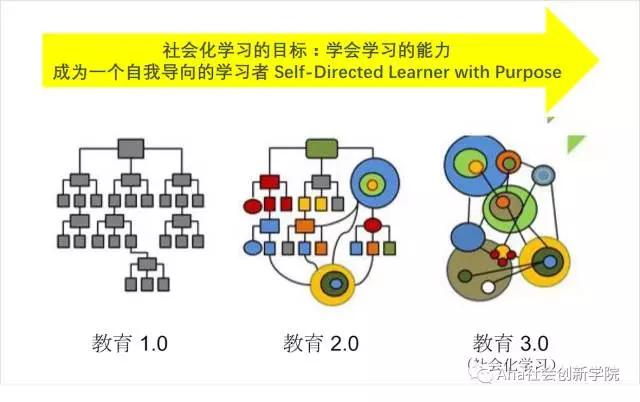

我们通过下面这三幅图来进行不同学习方式的对比,其中的 “教育3.0” 就是我们理想中的社会化学习的场景。

读者一定注意到了,我们把(老师主导性质的)PBL 归在了教育 2.0 里。

为了说明这个问题,我们来看下面这张图:

(注:该图片原版为Holacracy的进化组织结构图)

在社会化学习的场景里,学习社群规模的大小、学习的目标、学习的进度、学习的方式 .... 都是由学习者自己构建起来的。在不同的学习者之间,内容有可能类似,也有可能不同。随着学习的节奏和学习的进展,小组成员忽多忽少,忽散忽聚;是否独立、是否协作、承担什么角色、如何评估进展 ….都是学习者自己的责任,自己的行为,自己的规划。并通过这样的过程,培养自己 “学会学习的能力” ,感受到 “终身学习的乐趣” 。学习是一个由大社群、小社群组成 ... 圈圈套圈圈,不断流动变化。不断进化涌现的形态。

而作为教育者的我们,并非就不存在或者不需要了。我们教育者的角色将转化为 “不同学习心智的支持者、整体学习环境的设计者、学习者身边的导师、大千世界的精神导游 … ”

在教育 3.0 里,每一个学习者都可以成为 PBL 的设计者,都可以围绕自己感兴趣的问题、自己想要学习的内容,来设计自己的 PBL 过程,寻找合适的学习伙伴和学习资源,规划学习的路径。

社会化学习(教育3.0)的目标是 “培养学会学习的能力,成为一个自我导向的终生学习者(self-directed learner with purpose)”。 对于任何终身学习者,世界上并不存在一个现成的、或者事先可以精准描绘的知识图谱摆在你的面前,而你只需要跟着这个图谱,通过勤奋地阅读和研讨,按部就班地学习一个个知识点即可。

恰恰相反,终身学习者要面对的,是一个个具体的问题,有些是生活中不得不去面对的,有些是因为自己的兴趣、责任和使命而愿意主动去探究的,有些是在复杂世界里忽然涌现的... 。基于这些问题,我们才可能知道自己要学习什么,以及该如何学习,我们知识的疆界才会在未知的迷雾中渐次铺展。

而自由,就在其中。

Q9、让我们成为那个陪伴 Ta 们锻炼的人,而不是摧毁的人。

这样的社会化学习场景很难吗?

一定不容易。

而且,要实现这个理想需要一系列 “具体方法” 和 “持续实践” ,以及 “未来技术” 来支撑。这也是Aha 社会创新学院、澳门同济慈善会、21世纪教育研究院、Thoughworks 技术开发公司 .... 等等众多的教育伙伴们一直在不懈探索的原因,也是群岛教育加速器中每一个年轻的创业团队 (小岛们)从未停止过不倦实践和尝试的原因。我们也会陆续为更多有兴趣参与实践的教育同仁,推出更多的方法体系和实践案例,创建更多的交流和讨论机会。

这样的教育3.0 场景值得吗?

一定很值得。

尤其在当下的中国。在一个将教材选编 “大一统” ,以革命传统教育为主线的时代;一个国家教材主编口口声声 “小学阶段,是孩子们的记忆力最好的时候 …. 可以不用理解,但是让他多读多背多诵” 的时代;一个国际绘本被禁止上架的时代;一个小学生左手 “人工智能”(教育部最近下发应在中小学设置人工智能课程的文件)、右手 “黄帝内经” 的时代 ....

复旦大学的郁喆隽教授最近在季风书园做了一场哲学讲座,我摘录他的一段话,作为这篇文章的结尾:

人不是出生那一刻成为人的,人是在自我反思,自我定义,自我筹划和行动当中成为人的,不是一蹴而就的过程,必须在每个生物个体上经历整个人类文明的历程。

人生而为人,所应有的 “自我反思、自我定义、自我筹划和行动” 的学习意志天生就有,而运用的能力和实践的范围则需要逐渐培养和扩大。就像肌肉一样,每个人天生都有肌肉,越使用越强健。但是如果不用、或者被强迫着不得使用,慢慢就萎缩了。自我导向的学习能力也是一样。

作为教育者,让我们成为那个陪伴他们锻炼的人,而不是摧毁的人。

——————————

注:本文中提到的文章和案例,有兴趣的读者可以进一步延展阅读。

1)Aha 学院顾远:《那个蹲在地上玩石子的孩子为什么一定要知道刘翔是谁?》

2)Aha 学院周贤:《从悬崖到涟漪-未来的教学该如何教》

3)埃尔特教育张释文:《寻找不存在的人》

4)加州公立小学小绿老师:《拒绝被动学习!风靡美国的项目式学习法到底是什么?》