消失的杀马特,流水线外的平行世界

编者按:本文来自微信公众号“DT人类研究所”(ID:dt-hub),作者:钟宛彤,设计:戚桐珲、邹磊,编辑:老王、小唐,36氪经授权发布。

2008 年前后,QQ 空间里风靡过一个非常神奇的群体:杀马特。他们留着五颜六色的长发,喜欢画很浓的妆,穿“个性”的衣服。那时候杀马特还被特指是“ 90 后非主流”。但杀马特流行没多久,就被主流审美视为异端,和脑残划等号,庞大的杀马特家族也很快就消失在大众视野里。

十多年后,一位导演用一部纪录片,以几乎为杀马特“平反”的姿态,把这个被遗忘的群体又重新带回到大众面前。这部叫作《杀马特我爱你》的纪录片,讲述了 70 余段杀马特个人史。片中最大的杀马特现在 30 多岁,已经不立头发,但他怀念家族的温暖,一心希望杀马特复兴。

为了理解杀马特是谁、如何产生又式微,以及这群人为什么重要,我们和导演李一凡聊了聊纪录片内外的故事,并以口述的方式记录了这次对话。

一切自由的起点

在中国底层也存在嬉皮士、朋克那样的反抗精神,这个猜想使李一凡感到兴奋,并找到“杀马特教父”罗福兴。

第一次见罗福兴,我心里就有点打鼓。

审美自治、审美的自由是一切自由的起点,我开始想的都是这些事儿,我希望能够挖掘出特别精彩的那种抵抗,那种文化的、独立性的——就是所有搞亚文化的人都盼望看到的意志。

我没看到这些意志。罗福兴很宅,大部分时候躺在床上玩手机,一天十五六个小时都在床上。2016 年左右,杀马特被打到鄙视链最下端几年以后,杀马特变得非常稀少,甚至他自己认为已经没有了。

罗福兴那时候还是挺失落的,他自己都剪了短发。

和他聊天我发现,杀马特最早都是玩《劲舞团》的。比赛时有很多家族,大家都玩非主流,杀马特其实是一个小家族。罗福兴就把自己挂到那些大家族下面,比如葬爱杀马特家族、残血杀马特家族,他就到处挂。

到了 2007 年的时候,头发玩出圈了。罗福兴又挺会利用网络,他最早去百度百科搞评比,冲到第一,就出名了。外面也不太明白,见着这种玩头发的都叫杀马特。到后来名字反而颠倒过来,成了杀马特葬爱,杀马特残血,杀马特 xx 。

每个玩杀马特的人都有七八 QQ 号,他们还把一些日韩明星放进来,显得队伍庞大。QQ 空间有黄钻、贵族什么的,后来他们开玩笑,就成了杀马特贵族。罗福兴被尊称为教父,相应就有副教父、副创始人、助理创始人、总裁等等。

大家普遍认可罗福兴是杀马特这个名字的发明者,但其他的完全是糊涂账。那是一个家族发明的时代,家族遍地开花,大家都是创始人。

我很怕掉进一个陷阱,像网络上有些人一样一天到晚讲杀马特到底是谁搞出来的。试图变得那么宏大的时候,可能反而很愚蠢,真实性就要打折扣。

所以我就做个人史。我想知道每个杀马特是怎么开始、怎么来的,他们最早是怎么碰到这个家族的。

另外我还有一个兴奋,我其实特别想拍工人。之前我尝试过两个相关的题材,一是《劳动合同法》,二是借猪肉探讨城乡关系,但都没有成。看到罗福兴的时候,我突然想起工人的事。

↑ 2018年12月,贵州毕节,李一凡与拍摄对象

我披了一身战袍,没人敢欺负我了

在大多数杀马特在沿海地区的小厂,从事只要培训一天半天就能干的流水线工作,每天工作 12 小时以上,有时站着都会睡着。“一两个小时后耳朵还在嗡嗡响”,一个工人说。中国底层也存在嬉皮士、朋克那样的反抗精神,这个猜想使李一凡感到兴奋,并找到“杀马特教父”罗福兴。

其实每个人讲做杀马特的理由,我都觉得很有意思,但大致就是那几个:想吓唬人,寂寞,想做一个坏孩子,找老婆。

但要是不聊经历,他们都告诉你是因为长得帅。去问他们的人生故事,你才会了解更多原因。

片里那个 8000 多块工资被扣到 29 块的小孩,我们形容他是“左青龙右白虎,心中一个米老鼠”。他因为没拿到钱,和女朋友回家结婚的计划不了了之。

这种黑中介非常普遍。安晓惠(网名) 12 岁就出来打工,一个月领四五百块钱,但从扫地阿姨那听说她应该能拿一千多,她就跑了。要不是性格活跃,喜欢和别人聊天,她不会有概念。十二三岁有什么概念?

她老公 14 岁时,说好的 1500 块到手是 900。他们后来多打两年工就明白了,还能向朋友熟人打听,但开始都是这样。

做头发能让自己变得时尚醒目, “我披了一身战袍,没人敢欺负我了”,是这种感觉。我碰见一个小孩,一到广东手机就被抢了,他说他去弄了一个头发,觉得就可以抢个手机回来。他就真的抢了个手机回来。

片里那个喝了酒不怕死站在楼顶的小孩,为了帮同乡讨钱,找上黑中介,威胁对方要杀人要放火。但他好像打架被抓了,快手上好多人都写:盼早日出来。他开摩托经常把车头提起来,我们第一天见他就摔跛了一条腿。他不惜命,觉得没什么意义。

但他那样的很少,大部分杀马特都胆小。

一个佛山工人受了工伤,工厂不仅没赔,半个月的工钱都没给,就把他赶走,去医院看病的证明全部被老板弄走了。

你会发现这些人没有什么独特、精彩的东西,不是我们城里人想象的,杀马特有什么很浪漫的爱情、很惊险的故事。没有。都是在打工,说来说去都是在厂里边。

↑ 纪录片截图

骄傲

我记得好几个特别惨痛的事。片子里跟弟弟要了两个星期饭然后晕倒的是一个。那小孩 10 岁就自杀过。家里穷,父母出去打工,亲戚对他也不好,他自己小,不想活了,就跳水库。跳下去以后,身上的羽绒服又把他浮起来。

他说,别人自杀就死了,我为什么自杀不死?

这些小孩基本都是留守儿童。而且好多人的母亲早年就跑了,至少我采访到的就有五六个。片里做百洁布指甲被磨掉的小孩,母亲也是跑掉的。有张照片上就是他奶奶,中间的小孩是他儿子,边上那个小女孩是他老婆,特别小。他们两个人回来,特别不想出去打工,不想儿子重复他们的那种留守儿童生活。但半年不到,他们又出去打工了。不打工怎么办?

杀马特对他是一个特别大的安慰。他觉得自从买了个假发戴着他就没那么悲伤了,他就可以想别的事情,不想那些悲伤的事情。

采访中我们发现了太多相似的经历。我有时候也觉得很神奇,把头发立起来,这种夸张的审美,它会把生活经历、出身、家庭条件各方面很接近的人联系在一起。

↑ 2019年1月,云南蒙自,李一凡与拍摄对象

我碰见特别惨痛的小孩,也就是结束的时候拥抱一下,请吃一顿饭,然后“这个事情怎么会这样?”这么说两句。我不知道怎么安慰他们。老实说,安慰又能怎么样?而且遇到一个大群体的时候,制造幻觉也挺可怕的。

90 后 95 后里初一初二辍学的有大把。罗福兴也是初中没上完。小时候他跟外公长大,外公是个小学老师。罗福兴虽然成绩不好,但估计语文比较好,而且他学习能力很强。

他是个很聪明的人,真是很聪明,初一初二的时候他已经发明杀马特这个名字了。他会用好多奇奇怪怪的软件,会爬虫,怎么在哪发现个什么东西,他都挺厉害的。他还总结规律,比如说网络上的一些状况,怎么去跟风,怎么去找粉丝。

他有点粉丝,也觉得自己挺牛,但在学校被当众打了耳光。学校很混乱,老师都不敢管。他跟我讲,几乎所有的杀马特都有类似的经历。

农村学校的体罚也非常普遍,片子里要剪一个部分都剪得出来。老师用荆条打,罚做俯卧撑,还弄到国旗下面站着,让他们抬头一直看着国旗,都是侮辱性的。很多家长也鼓动说,老师,打!

很多小孩坐不住,反正也考不上大学,就跑出去打工。

那种头发就是从工厂区带回农村的。

有的小孩,顶着顶发型回村回镇上到处乱走,是很骄傲的,大家觉得他很牛逼。我的一个研究生在河南信阳,他们当年在网吧里看着这种广东回来的,留着长头发,他们就觉得简直是英雄,我操牛逼大了,街霸,能过去跟他说两句话,都觉得自己很不错。当然也有人回去被他爸拿着棍子追。

罗福兴上学时就模仿他们,花两毛钱用一次性染料把头发弄成彩色。

到后来杀马特把头发弄得更夸张,还要立起来。迈出这一步也挺不容易的。我觉得他们真是有心理需求,那些我们认为细腻、温和、引而不发的审美,对他们是没有感觉的。

↑ 2018年十一,东莞石排公园

像儿童画一样,总是很鲜艳

大家可能有个误解,杀马特的发型不是一天到晚都立起来的,因为那发型其实是不方便的,要靠发胶把它吹起来,管三天也就不错了。太阳一晒流点汗就塌了,而且晚上还要睡觉。

过年过节去公园玩、去溜冰场,或者炸街,只有去人多的场合他们才把头发吹起来,大部分时候还是披下来的长发。在发廊做一个头发只要二十来块钱,18 年涨到 30 多。

↑ 金丰溜冰场内

三丰溜冰场和石排公园是杀马特在工厂外最主要的聚居地。溜冰场,我去的时候是 10 块钱玩一天,以前只要三块钱。

十一长假我请他们吃饭,要了一打酒 ,72 块钱,很便宜。工厂区的东西很便宜也很烂,那些牌子都没见过。你在深圳市区吃双皮奶可能 28,你在那吃个 6 块,但你都吃不出双皮奶的味。

我觉得全国工厂区都一样,你说是广州的工厂区,你说是东莞的工厂区,你也可以说是顺德的工厂区,你也可以说是福建的工厂区、浙江的工厂区。都是外来人口,很拥挤。本地也不吃粤菜,都吃辣椒,川菜、湘菜。这个地方最流行的是重庆的万州烤鱼,100 来块好大一盘,五六个人吃都没问题。

也就手机算一个大消费。他们会贷款买手机,都是国产一两千块钱的手机。

工人很忙的,偶尔睡前捅两下手机,大家乱聊聊,游戏、动画片、找女朋友什么的,或者休班的时候在边上歇一会,发两个短视频,听《凤舞九天》《夜空中最亮的星》还有庞麦郎,这种很口水的歌。他们很喜欢日本动画片,比如《龙珠》,罗福兴就特别爱看,出一集,他就要看一集。

越是年龄小,越是文化不高,他们对一些细腻的越看不到。在视觉上年龄太小的时候,你对于一些颜色、一些细的东西,区分的能力都要弱一些。你看儿童画总是很鲜艳,就是这个意思。你一定要到了一定的年龄才能看得到,才发现得到那些灰色,那些很细腻的变化。

↑ 2018年9月,东莞石排公园

讲究

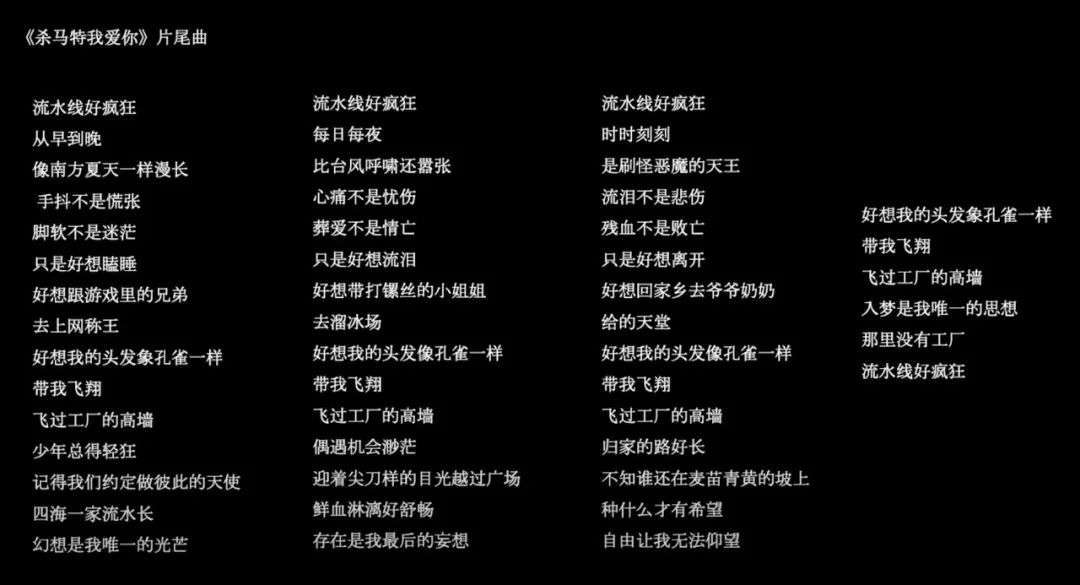

杀马特有自己的讲究,那些讲究是不能丢的。他们用一些装饰性很强的文字,比如写的歌词:“迎着尖刀样的目光越过广场,鲜血淋漓好舒畅”“好想我的头发像孔雀一样带我飞翔,飞过工厂的高墙”。

他们喜欢黑色白色,要别根白色皮带,喜欢瘦,冬天就穿两三件衣服。罗福兴跟我们去云南,有一天在小旅馆待着,冻得不行,他都不愿穿衣服,最后一天洗了 8 次热水澡。

贵州冬天挺冷的,我们见到的几个杀马特也穿特别少,就是“杀马特怎么能穿多”的感觉。

↑ 2018年底,贵州黔东南,罗福兴(右)作为副导演来到伙伴的家乡

杀马特对外人来访比较警惕。有些说法我们互相也是不通的,我有时候不小心跟助手随便聊点什么,可能涉及到一些术语,转过头来就看见罗福兴特别不高兴地走了。

第二天他就可能不帮我干活,他觉得我们高高在上,忽视了他。我们都不知道怎么回事,比如讲讲国外,他也生气,讲到在德国买东西、喝咖啡什么的,他可能就会自卑,或者觉得很尴尬。

所以我们就谈他们的事情,不要对他们形成压力。我以前拍农民也是这样,底层绝大部分人都是这样。你别把自己弄得太高,要抱着一个平等的态度,不炫富,不炫知识:第一是淡化这个东西,第二要讲它没有意义。我跟他们一天到晚说脏话,和他们说我们也没钱,或者有钱还不是傻逼一样,睡一条床。

我确实把自己摆在一个无知者的位置请教他们。我必须得相信他们的主体性,否则我无法理解在我们看来失控的审美。

像工人晚上十点才下班,平常见不着。工厂很重要,但我们进不去,就决定让工人帮我们拍。我们正绞尽脑汁想征集方案,什么工厂视频大赛、奖金一万啊,罗福兴说,“我来,你们这些乱七八糟的根本找不着”,说我们傻逼,但他一写我就乐了:第一句,不要押金,第二句,日赚千元不是梦。这才是工人的语言。

什么叫不要押金?因为工人做什么都要押金,被押怕了,那些网上说能发财的会骗押金,打工也要押一付一。所以不要押金是很重要的一句话。我们短视频给 20 块,长的 70,最后收到 915 段,能把那个片子撑起来了。

石排公园

我一直觉得,有贫困工人的地方才有杀马特。

石排是一个有无数作坊式小厂的地方。很多电子配套厂和玩具厂,也不要求有多高的文化、多好的体力,甚至不管你是童工、你留长发。

杀马特平时没有空间可去,也没有那么多钱购物,就喜欢在石排公园走。有些小孩晚上十点下班了还去走两圈,就乱走,在草地上呆着,坐一排,大家闲聊。

之前每年十一他们在公园都有聚会,有从浙江来的、从汕头来的,就想来看看石排的杀马特。还有副总裁——就是片子里边喊杀马特已经灭绝的那个,平常在江门上班,每到过节放假就坐个大巴过去,他就到草地上去坐着,晚上找其他工人在工地上挤一挤。他觉得自己的审美在这个地方不被歧视,甚至还有人喜欢,说不定还能找个女朋友。

石排公园一平方公里左右,就是个普通的公园,中间是个湖,树林里、草地上全是人,满是人。

↑ 2018年十一,东莞石排公园,杀马特一年一度的聚会

被宣布为异端

2012年前后,杀马特在网络上和现实中被打成异端,被迫剪掉头发的人描述这个过程,“就好像从明星变成了过气明星”。到 2020年10月,金丰溜冰场大门贴上了《责令停止违法行为通知书》,石排公园也不再允许杀马特聚会,杀马特几乎无处可去。

以前工厂老板也没觉得杀马特怎么样,甚至觉得挺时尚,又不影响生产,反正他要的是效率。

安晓惠讲过一个故事。她和堂姐因为玩杀马特四处碰壁,饿了很久终于找到工厂收留她们,给她们吃了“世界上最好吃的一顿饭”。后来老板比较容忍,她们渐渐又把头发立起来了。有天一个外商要来,班长让她们去把头发洗了,结果路上和老外撞上了。那个老外还觉得挺好看的,要和她们合影。那天头发就不用洗了,而且从此玩头发就成了合法的了。

一次遇到用工荒,很多玩杀马特的人都想到她们厂,他们做活也很认真,但老板不敢要。老板说我再要,周围的人都说我疯了。老板迫于舆论压力,最后只给了她和她堂姐特权。

之后工厂搬走,几乎没有厂允许染发,安晓惠就把头发剪了。

↑ 2018年3月,重庆,李一凡在安晓惠的理发店内采访

2012 年以后,网络有“反三俗运动”——低俗、庸俗、恶俗,杀马特算低俗。整个社会、工厂各方面都觉得这个东西不对了,就要正能量了。不仅长发、染发进不了厂,有刺青、打耳洞的也都不收。

杀马特小孩不能理解什么是低俗,99.9% 只知道这个现象。一个养斗鸡的小孩跟我讲,杀马特被主流宣布为异端的时候,他们就不敢动了。他们回到县城的时候,知道有朋友从广东回来还“顶着个扇子”,就赶快打电话给他,“千万不要弄那个,弄了会被打的”。

当全社会都觉得这是异端的时候,他自己也觉得这是异端。有些苗族小孩还顶着头发,他们都觉得太可笑了。

再往后,他们自己也打杀马特。他们自己以前都是杀马特,觉得别人都不玩了,你还在玩,你装什么牛逼。

主流的审美或者是建构起来的那种东西还是很狠的。在这么一个理性为主导、以进步为为标准的社会里面,杀马特也要进步。

↑ 2020年,金丰溜冰场关门

洗心革面、重新做人

“25 岁就不能干这个了,”大部分采访的杀马特都说,“小时候不懂事儿,要回到正常生活里边。”罗福兴那时候接受采访,我们总结有一个核心:洗心革面、重新做人。

现在最大的杀马特 30 多岁,也不立头发,但他怀念家族的那种温暖,始终想着杀马特什么时候复兴。这是特别怀旧、特别死心塌地的。绝大多数人到了年龄或者迫于压力就把头发剪了,有些人就不干了,回家了。

就是,你认不认你的命运,你认不认?你认不认那种贫乏?他认了嘛。他开始的时候不认,他要制造这个幻觉,他不认这个东西。

他后来就认贫乏,觉得这是应该的,就老老实实打工,跟主流在一起。

我们跟着二三十人回了他们老家,一共跑了八九千公里。经常见一个人就要跑几百公里,有些地方车还开不了。路太烂了,泥泞,高低不平,都是水坑,车开回来到处都被刮花,修了几千块。

很多人家里真是一贫如洗,但是都有 Wi-Fi,看那些烂电视剧,那些视频,奶奶也在看,小孩也在看。我有时候都觉得特荒唐。

↑ 2018年12月底,贵州黔西南,李一凡和助手乌鸦拜访杀马特的家

今年杀马特基本都在老家,但好多人五六月份就出来找工作,到浙江跑一趟,没什么活又回去了,一会又跑到广东。副总裁一直到 8 月下旬才找到工作,他还会木工。大家都已经不行了,所有能够贷款的都贷光了。

养斗鸡的小孩,他特别喜欢他的斗鸡,最近他把它们当肉鸡,五十块钱一斤全卖了,6 斤 6 两,三百多块。

经济形势怎么样,中国出口怎么样,靠他们的第一手信息可能比经济学家掌握的都清楚。

他们以前经常加班,今年就没有,七八月份的时候一天只有半天的活。

何以解忧?

罗福兴说,他们已经活在另一个空间,因为一个普工永远不可能有上升的机会,但玩杀马特可以变成“贵族”,即使这种身份是虚幻的。

这帮小孩跟他的父母辈不一样,父母辈钱都要拿回家修房子,给儿子娶媳妇,可以一分钱不用,那是老一辈。

整个 90 后 95 后,也不想回农村修房子,父母都修了。除了有些小孩特别懂事,比如要给家里还债,大部分杀马特小孩有多少花多少,也不心疼。每年 11 月 12 月,好多地方要加班赶货,很多小孩就在这个时候挣点钱,到了年末,都不上班了。他们过年回家,能抽上一包中华,在家里转转,也不是很丢人就可以了。

找女朋友在农村是个很大的事情,但我们只见过一对成功的杀马特。杀马特小孩一般家里都不富裕,拿不出彩礼,这个女孩也是抗争好多年,自己偷偷拿身份证逃出来,三年没跟家里联系,说死了要跟这个人,后来家里算了。

很多家庭对他们没有太多的经济要求,也不知道怎么要求。

你看那些小孩穿的衣服,“何以解忧,唯有暴富”。打工挣的钱不知道能够解决什么问题,除了暴富,没有办法改变命运。大部分小孩都没有目标,所以唱歌喝酒打游戏,有些还赌博。

我就看见东莞清溪三中那个地方(注:杀马特聚集地之一),卖福彩体彩的门店有一二百平米这么大。你哪见过那么大卖福彩卖体彩的?

他们想在城里干个什么事儿,啥也干不成,他怎么可能买个房买个车?他们也看新闻,一个小项目一个亿那些。就幻灭得很厉害。

↑ 纪录片截图

我们采访的人里,超过一半只去过一次深圳或者广州。很多小孩坐个大巴,从他的镇上直接开到他的厂。工人也没机会出门,一个月就放一天假,见见老乡,缓口气,到公园转一圈就没了。

我刚认识罗福兴的时候,他上了浙江台的一个节目,《梦想成真》,他的梦想就是开个发廊。我跟拍罗福兴的时候,他在深圳市中心蔡家屋找不着路,昏头昏脑的。我拉罗福兴去喝双皮奶,他手足无措,看着贵,他受不了。城里边该往哪坐,不能乱扔纸,不能抽烟啥的,他不习惯,紧张。

他说进市中心,有一种要死的感觉。

片子最后,不是有个人跟罗福兴一起在一座环形建筑中间走吗?那人叫陈志勇,贵州人。他跟罗福兴一直在争论一个事:深圳有没有高楼?为什么没有贵阳的高?他从来没进过城,在这个地方没见过高楼。

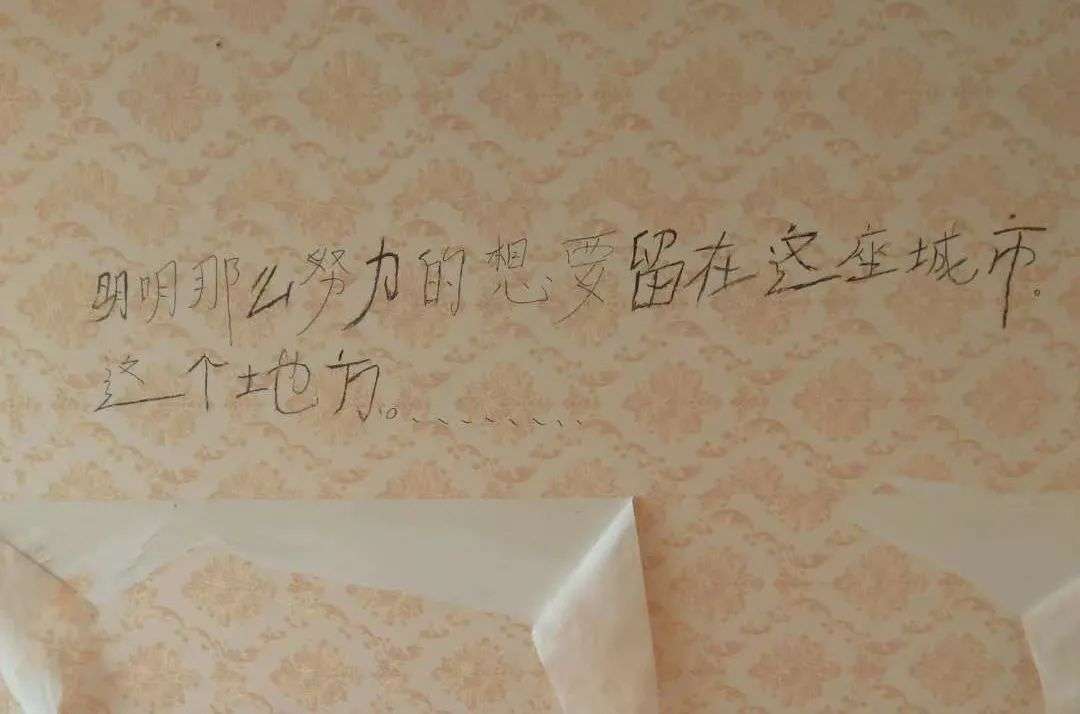

罗福兴不是要去市中心梦想成真嘛,他去那折腾了一通也没弄成,他不敢要。过了两天,他还是决定回到坪地,在几乎没什么人的地方找了一个门面,迅速开了倒闭。

↑ 2018年3月,罗福兴关掉理发店前,在撕破的墙纸上留下的话

但罗福兴一回到工厂那些让他比较舒适的地方,他就很会灌心灵鸡汤。他跟他那些杀马特兄弟说的都是鸡汤,什么 2018 不再低调,什么家族复兴。他的语言在那个地方奏效。

所以杀马特这种空想、幻想,起码是一个短暂的安慰。杀马特其实都是爱、正能量,没有负能量。你看他们最喜欢用手比桃心,就是爱。

罗福兴最近也有点变化,他跟我们见了很多杀马特,发现玩杀马特至少可以不跳楼,不会得抑郁症。他觉得自己还挺有贡献的。

↑ 纪录片片尾曲 歌词,作词:安子轩(网名)图片来自:一席