田涛:华为30年,在3个关键词上下功夫

编者按:本文来自微信公众号“笔记侠”(ID:Notesman),作者:田涛,责任编辑:子墨,36氪经授权发布。

内容来源:本文摘自华为公司顾问田涛先生新作《理念·制度·人:华为组织与文化的底层逻辑》,已获作者及出版方授权。

什么叫好的管理?就是要最大程度地张扬人性中的光明面,让天使翩然起舞,最大限度地扼制人性中的黑暗面,使魔鬼被降伏。

从商业管理的角度换个说法讲,就是要最大程度地激发个体对财富、权力、成就感的本能或理性的诉求,同时最有效地管控个体对欲望的过度追求、无边追求和不择手段的追求。所以,制度在组织管理中自然就拥有了至高的地位。

优良制度的第一属性是解放人、激励人,给人自由;第二属性是管控人、约束人,使人不舒服。制度的两重性是一个悖论,一个统一体,即将自由置于秩序的根基上。

一、阿Q永远画不圆那个谜一样的圈

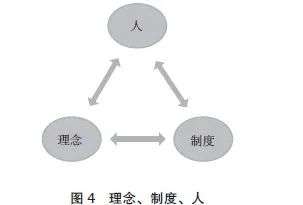

人、理念、制度,这三者是一个闭合系统, 三者各自又包含了若干闭合的子系统,比如理念,即华为的核心价值观,就包含着3句话:以客户为中心,以奋斗者为本,长期艰苦奋斗。这3句话也是一个闭环体。

我们必须意识到,闭合或者闭环是我们这个研究的关键词,这至少反映了以下几点:

第一,华为30多年的管理具有“形而上”的哲学性、系统性,虽然它也经历了盲打盲试的摸着石头过河的过程,但从头至今始终有顶层设计的影子。

第二,实验性。观念的实验,比如核心价值观塑型、完型的过程长达近20年,这是一步步地反复实验、实践的20年,而非秀才们拍脑袋拍出的灵感。制度的实验更是比比皆是。

何谓观念或制度实验?具有“假定—试错—闭环—可检验—可重复”这5个递进的过程,并构成一个完整的链条,方之谓也。

第三,理想主义追求。所谓闭环即是完美,即带有了阿Q 的“精神胜利法”的意味。阿Q临死都在执念于“妈妈的,怎么画不圆呢”, 所有的理想主义者身上莫不有点阿Q 的影子。

固然,任正非反对完美主义,但在理念与制度设计层面进行不断地微调、修正、纠偏的反复实验的过程,其实就是在力求逼近完美、逼近闭环。

当然,正如所有的思想家、建筑设计师一样,他们都有点乌托邦情怀,但当转身为实践家的时候,他们面对的永远是制度永无完美,人性充满缺陷。阿Q永远画不圆那个谜一样的圈。

这就是我们接着要讨论的话题——人的异化与制度变异。

任何组织都希望自身在理念、制度、人这三方面做到最好,让这三者能够闭环,但没有任何组织能够做得到。

华为过去30多年之所以发展得比较快速和健康,是因为这三方面做得相对好,但也不是完美无缺,事实上一是充满了缺陷,二是在不断地填补缺陷和战胜缺陷,三是缺陷还在到处冒泡。

人性、制度总是在与时间赛跑。时间是所有完美设计、完美追求的杀手。

二、人性的复杂性与人的异化

理念、制度、人,这三者什么可以变,什么不能变,什么需要永恒坚守?

2014年,我和乌耀中教授对华为大学高研班的156位学员进行问卷调查,得到的反馈居然高度一致,所有学员都认为:核心价值观不能变,且需要长期坚持。

他们的认知为什么具有一边倒的共识?既说明了华为的核心价值观传播得很到位,也反映出他们中的每一位都是核心价值观的受益者。

在后面的研讨中,他们也列举了一些生动鲜活的例子,以诠释价值观怎么促进了业务、怎么激发了人的进取精神,等等。

华为的核心价值观是建立在对普遍人性的洞察、对商业基本常识的认知、对客户和劳动者的基础诉求和多元诉求的把握之上而形成的一个理念体系,事实上它也是“放之四海而皆同”的真理。它是普遍常识,所以它是真理。

我曾问过任正非,怎么看待有的中小企业家一个字不改,把华为的核心价值观变成了自己企业的价值观。任正非答:“有什么不可以?那又不是我们的创造,我们也没申请专利。”

很显然,这3句话具有普适性和普世性。自新教革命以来,500年来的商业繁华、科技进步和工业发展说白了就是坚守了这一常识,今后的500年、5000年仍然只能坚守这一真理,前提是商业活动仍然存在。

那么,变的是什么?人与制度。

我们常讨论人性的两重性、两面性:天使与魔鬼,也讨论人的欲望追求的正当性与非正当性。

什么叫好的管理?就是要最大程度地张扬人性中的光明面,让天使翩然起舞,最大限度地扼制人性中的黑暗面,使魔鬼被降伏。

从商业管理的角度来换个说法,就是要最大程度地激发个体对财富、权力、成就感的本能或理性的诉求,同时最有效地管控个体对欲望的过度追求、无边追求和不择手段的追求。所以,制度在组织管理中自然就拥有了至高的地位。

优良制度的第一属性是解放人、激励人,给人自由;第二属性是管控人、约束人,使人不舒服。

制度的两重性是一个悖论,一个统一体,即将自由置于秩序的根基上。

然而,人又充满了变化。同一个人在某一情境下是理性人、是天使,在另一情境下却又是冲动的魔鬼;在某一角色中是冲锋在前的战士,在另一角色中却是尸位素餐的官僚。

而更值得组织领导们关注的是,时间演进带来的人的异化——曾经的奋斗者成了腐化者,曾经的英雄成了懈怠者,曾经的改革者成了改革的绊脚石。

结合华为,我将这一异化现象进行了简化归类:“秀才—战士—枭雄”,这是第一类人的成长路径。

他们从学校一毕业就进入华为,单纯而富有激情,华为用一套激进的文化和激励的手段将他们打磨成了战士,但由于原始积累期的制度体系薄弱,江湖色彩浓厚,他们在为组织建功立业的同时,也成了一方诸候,成了抗拒制度约束的枭雄,与华为成了“半路人”。

“秀才—战士—英雄—懈怠者(腐化者,或懈怠与腐化并存)”,这是第二类人的成长路径。

“秀才—战士—枭雄—英雄—懈怠者(或腐化者,或懈怠与腐化并存)”,这是第三类人的成长路径。

这三种类型的人都曾经是华为的贡献者,甚至是卓越贡献者,但走到一定阶段,他们就不再有贡献了,甚至成为企业的负资产,或发展的阻力人群,那么他们就只能挪窝或解除与组织的契约关系。

这是我从一些具体的人的变化中勾勒出的几幅粗浅、简单的画像,这样的画像我还可以描绘出几种,包括“秀才—战士—英雄—领袖(科学家或专家)”这一类人。

他们是在几十年的血与泪的奋斗中与组织共成长、共命运的一类人,是一群较少被异化的、本色的奋斗者和使命主义者。

大到国家,小至家庭和个人,都永远面对着一个令人不安的诅咒:资源诅咒。一穷二白、一贫如洗逼出团结奋斗,奋斗造就繁华,而繁华又带来腐化与懈怠。

三、制度异化:令人不安的宿命

制度是有品格的,它取决于企业领袖的人格特质和企业员工的群体特质。

如果企业家缺乏同理心、平等意识,认为人是可驯服的动物,这家企业的制度要义更多的就会是控制,而不是激励。

任正非身上有很浓的英雄情结和牛仔精神,他从来就不是一个循规蹈矩的人(少年时他是个孩子王,经常领着一帮孩子爬树掏鸟窝),在掌舵华为的过往30多年中,虽然他崇尚秩序,但客观而言,他更推崇自由精神,更喜欢打破一些束缚人的自主性和创造性的条条框框。

是被管理还是愿意被管理,任正非显然更倾向于追求后者。

任正非这样的选择是对的,这既发乎于他的个性与人格特质,也顺应了19万名知识型劳动者群体的普遍特质。

知识型劳动者的欲望诉求是多元的,但他们都追求独立人格和向往自由,渴望在一个宽松的环境中实现自我价值,越是精英人才越是如此。

正像一位华为技术专家说的,“此处不留爷自有爷去处,我绝不在一棵树上吊死。如果我的脑袋被一堆教条禁锢死了,对我是浪费,对华为是浪费,对社会也是浪费,那我还不如离开,我有权力决定我的大脑和谁去合作”。

这样的观点是有代表性的,它事实上规定了华为这家科技型企业必须和必然遵从的制度设计原则:以最少的必要管控保证人的自由创造。

华为的制度建设经历了一个从无到有、从简到繁、从不完善到叠床架屋的螺旋式过程。

原始积累期,华为的制度是高度自由的、无序的、混乱的,它的确带来了华为的快速成长,也有可能将华为带向分裂和动荡。

矫枉过正,华为花大价钱向美国、英国等西方国家的公司“买观念”“买制度”“买流程”,先是削足适履,“穿一双美国鞋”,再结合自身情况逐步固化和优化,使华为形成了一套与西方公司几无差别、甚至更具活力的制度体系。

我的一个形象比喻是,这套制度链条是A→B→C→D,秩序环节明晰,简约有力,秩序格子之内空间宽阔,也有弹性。

但是,一旦有了制度,就有了一群制度的“造门人”和“守门人”,他们是制度设计专家,普遍拥有一种发现“人性恶”的强大直觉和洞察力,所以他们偏好于发现漏洞和堵漏洞。而且他们是被挑选出来的一群优秀的人,拥有使命感和责任感。

于是,你会发现,随着时间的推移,制度中管控的链条变得越来越长,更趋完善、精细和严密,变成了A1→A2→A3→A4→B1→B2→B3→B4→C1→C2→C3→C4→D1→D2→D3→D4,这就像在辽阔的马场竖起了无数的笼子。

野马套上缰绳就是战马,战马在有边界的原野奔驰,就是在秩序的轨道上冲锋作战。然而,当战马被圈在了笼子中时,它要么挣脱离去,要么就异化成金丝鸟,花言巧语以取悦他人,唯独不创造价值。到此为止,良制退化成了劣制、恶制。

良制向恶制的演化具有普遍性和宿命性,这也是为什么许多曾经无比伟大的西方公司最后都百疾缠身的重要原因之一,比如诺基亚,比如华为的老师IBM。

企业历史久了,规模越来越庞大,管理貌似越来越规范,而实际上是制度中两种力量在此消彼长,助长自由和创造的制度因子在衰减,管控的因子在急剧膨胀。

制度格子化、异型化,惩治至上取代发展第一,挑错和不犯错成为潜文化,冒险与创造精神被压制,导致的结果是组织活力大幅降低。

然而,归根结底,活力才是组织之魂、良制之魂。

2009年前后的华为,正处于这样的制度僵化的前期,也正是在这一年,任正非对管理层发出警告:你们要眼睛盯着客户,屁股对着老板。

华为新一轮的组织变革、制度变革开启于2010 年,当下正处于变革的深水区。这次和今后变革的长期宗旨是:简化管理,多打粮食。

四、并非题外话:关于管理与过度管理的辨析

这两年,有一些观点甚为流行:管理大于经营会影响企业发展是一类,重文化、轻管理是一类。

类似观点的文章在华为内部也引起过巨大争议。有一位华为高管问我怎么看,我的回答是,这至少是概念上的混淆。

管理是与低效和无效经营进行斗争的工具。企业家和企业内部的全部活动本质上都是管理活动,包括文化建设、制度建设、组织建设,最终都要落实到面向市场、面向客户的经营活动中。

文化有好有坏,制度有良有劣,组织有强有弱,队伍有优有差,这些从根本上决定了一家企业经营上的成败。

中国企业现在经营上存在的问题绝大多数不是管理大于经营,而是管理远远滞后于市场、滞后于经营。

许多企业在所谓的“机会窗”时代,萝卜快了不洗泥,一味想着抢风口,几乎把全部战略资源都押注到外部、押注到市场的单边突进上面。

然而,司空见惯的情形是,当欢呼声四起时,企业内部却危机四伏。华为早期10年所经历的管理困境相信正在诸多中国民营企业身上重演。

对任何一家企业来说,从无管理、弱管理向管理规范化演进,都是不得不过的生死坎。

事实上,大多数中小企业不是夭折于经营,而是没有能够度过原始积累期的管理缺失所带来的组织动荡。

而一些经营了20年以上的规模性民营企业,前20年之所以侥幸活了下来,是因为普遍抓住了政策红利,再加上创始人的运筹能力、运气,以及稍微像样的管理。

但20年之后的今天,这些企业包括一些明星企业大多步履维艰,前面提到的三大因素都在逐渐消失。

企业和企业家们面对的是真正比拼竞争实力的时代,而所谓竞争实力,归根结底是管理实力。管理实力体现在:文化实力、制度实力、人才实力和领导力。

不客气地说,大多数中国企业并不具备这样的管理实力。

当下的现实是,过去几十年的粗放型经营已不可持续,而不可持续的根因是管理的普遍落后、管理普遍滞后于经营。

为什么改革开放40多年了,我们在全球500强中的企业数量仅次于美国,而真正经营走向全球化的企业却只能以个位数计?

这一问题本质上就是管理的薄弱,是管理在理念和制度层面与西方公司的巨大差距。这是我们必须要有的清醒认知。

的确,有少数企业貌似存在因为管理过度而导致陷入经营困境的情况,但这是一个似是而非的结论。

前不久,我去华为北京研究所交流,那里的负责人告诉我,研发员工晚上常加班,所长和人力资源主管经常晚上10点左右去看望大家。

我将此信息告知任正非,任正非说,“你告诉他们,要给大家送点吃的喝的,每人送一杯咖啡,罐装咖啡也行”。我回答,他们是这么做的(似乎该所前面送了别的,没送咖啡)。

20多年前,任正非经常晚上10点左右到华为研发办公室, 和大家“吹牛”“画饼”,展望未来,也会吆喝大家出去吃夜宵,或者在每个人桌上放一个汉堡和一罐可乐。也有人回忆说,老板会给大家炖一大锅汤带到办公室(此说有人存疑)。

这是管理吗?当然是。这样的管理多点好还是少点好?当然是多点好,多多益善。

管理包含一套理念体系、制度与流程体系,同时它也是一连串的管理动作的连续体。

关键在于:第一,知行合一。制度忠实于理念,管理行为忠实于理念和制度。第二,理念必须是对的,制度必须是良制,管理行为必须服从于企业的价值创造,服从于激发人的主动性与创造性,服务于组织的健康发展。

我们在前面讲到制度的第一属性是激励人、解放人,第二属性是约束与管控。良好的管理无疑是在释放“人性善”与约束“人性恶”两方面达成了动态平衡。

这样的管理具有使命性和长期性。因为事实上,人会变,制度会自演化,良制很容易失去弹性、丧失活力。制度的第二属性常常会掠食第一属性的空间,使管理在不知不觉间成为管控至上,控制成为目的本身。

这样的管理不是所谓“管理大于经营”的问题,而是管理的扭曲和变形,是良制向劣制、恶制的异化。

管理异化主要表现在3个方面:

一是制度从双属性大幅倾斜为以管控为主,管理者的行为模式趋于防御和保守,趋于安全第一,趋于卫生型和防卫型,无限放大人性恶的一面,花大功夫围剿并企图消灭一切组织病菌,而不是以解放生产力为主要指向;

二是管理流程日趋复杂严密;

三是大多数管理者追求过程最优,为过程负责而忽视结果导向,从“以客户为中心”变异为“以过程为中心”。

还必须看到的是,许多企业的所谓“管理大于经营”其实是一种伪现象。表面上管理制度叠床架屋,规章、规则一套又一套,但由于缺乏顶层设计,不愿意投入成本“买管理”,或者企业家本人自以为是,拒绝拥抱科学管理,导致企业常常左边漏水,右侧补洞,一人患病,人人吃药,管理制度与管理行为充满了矛盾、冲突以及盲目性和随意性。

更要命的是,这些企业虽然有成摞的制度条文,却没有鲜明而系统的文化理念做统驭,所以这些制度条文只是一套乱麻式的条例、规则,一套不成体系的工具箱,这样的管理仍然带有浓厚的原始积累期的痕迹。

是因为管理的落后(弱管理或乱管理)而不是“管理大于经营”造成了许多企业的困境,这才是中国企业今天普遍存在的基本现实。

至于“重文化、轻管理”的说法,显然也混淆了文化与管理的基本概念。文化只是管理的一部分,管理涵盖文化。