36氪领读 | 东西方思维方式如此迥异,如何在沟通中想他人所想?

36氪专门为读书设立了新的栏目【36氪领读】,筛选一些值得读的书,并提供一些书摘。希望你手边有一本称心的书,让读书这场运动继续下去。

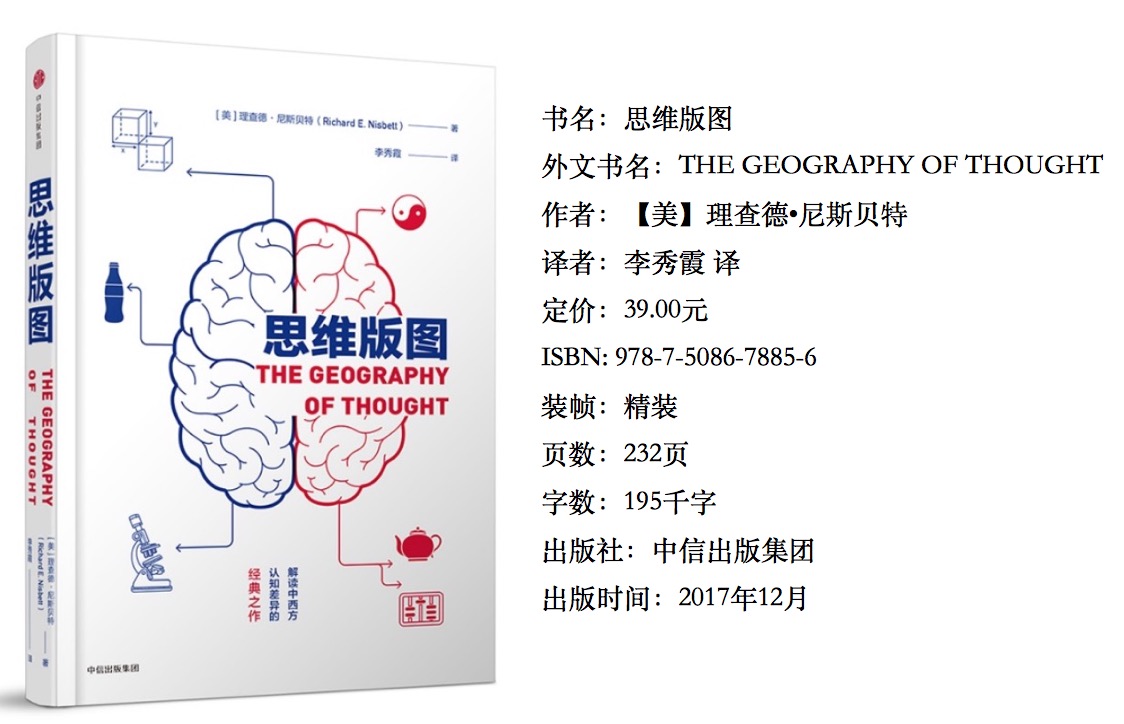

内容简介

为何中国人长于算术而几何偏弱,而欧几里德时代的希腊人却相反?

为何西方人的婴儿学起名词来比学动词要快,而东亚人却截然不同?

这些感知上的不同会对未来的国际政治产生何种影响?

福山的“历史的终结”和亨廷顿的“文明的冲突”,哪一个更有道理?

作者理查德·尼斯贝特通过一些别出心裁的试验得出结论,基于不同的环境、社会结构、哲学思想和教育系统,人们思考的世界全然不同,甚至看到的世界也不相同。东方人重视背景以及事物之间的联系,西方人则聚焦于具体物体而忽略与背景的联系。所谓西方人见木,东方人见森,真是如此。

从风水学到形而上学,从比较语言学到经济学,亚里士多德的子女与孔子的后代都区别开来。东西方的思维方式是如此迥异,如何在沟通中想他人所想,本书将为你提供方法。

作者简介

理查德•尼斯贝特(Richard E. Nisbett),心理学家,就职于密歇根大学。他曾获得美国心理学学会颁发的杰出科学贡献奖,以及其他很多国内外的奖项。他是美国国家科学院和美国艺术与科学学院的成员。本书和作者的另一本著作《认知升级》获得多项大奖,并被翻译成多种文字出版,另有著作《逻辑思维》。

书籍摘录

西方人是专才,东方人更可能成为杂家

亚洲有句话反映了对个人主义的文化偏见:“枪打出头鸟。”一般来说,东亚人不像西方人那样关注个人的目标或自我提高。他们所关注的是集体的目标和协调行动。维持一种和谐的社会关系可能比个人的成功更重要。成功常常被看作是集体的目标而不是个人的功绩。人们并不祈求个体与众不同。对于亚洲人来说,自我的良好感觉就是自己是所属群体所希望的、是大家所期望的。人们并不在意待遇平等与否。

适用于东亚人各种关系的那些规则具有地域性和特殊性,是通过角色而不是通过宇宙来体现的。一位亚洲的朋友告诉我,拜访美国家庭的一个最显著特点就是每个人感谢的都是人之外的事物,譬如“谢谢你摆的桌子”、“谢谢你洗的车”。而在亚洲国家,每个人在特定的背景下都有明确的义务,你不必感谢人们履行他们的义务。选择对世界上绝大多数人来说,并不重要。

上了年纪的美国人中大多数都会记得他们的识字课本《迪克与珍妮》。迪克、珍妮和他们的狗斯宝特都是十分活跃的个体。20 世纪30 年代的早期版本(直到20 世纪60 年代,该书都被人们广泛使用),第一页描写的是一个小男孩跑着穿过一块草坪。

第一句是:“看见迪克跑,看见迪克玩,看见迪克跑着玩。”从西方人的心态来说,这些传达了有关小孩的几个基本信息。在同一时代的中国识字课本的第一页是一个大一点儿的男孩肩上驮着一个小男孩:“哥哥照顾小弟弟,哥哥爱弟弟,弟弟爱哥哥。”小孩初次遇到的印刷字传达的不是个人行为而是人们之间的关系,这似乎很重要。

实际上,西方风格的自我对东亚人来说只是一种想象。哲学家胡适说在以人为中心的儒家哲学中,人不能孤立存在;所有行为必须是存在于人与人的相互行为之中。人总是存在于一定的环境之中——存在于特定的情况下、与你有特定关系的人之间——各种属性或行为不受环境的影响这对于亚洲人来说是难以想象的。人类学家爱德华·T·霍尔引入了“弱联系”社会和“强联系”社会这样的概念来捕捉自我理解的差异。对于西方人,我们可以说一个人具有独立于环境或一定人际关系之外的属性。

这个自我——这个不容渗透的自由的人——可以从一个群体迁到另一个群体,从一种环境移到另一种环境生存而自身无所改变。但是对于东方人来说,人是相互联系的、变化的、一定条件下的人。哲学家孟旦指出,东亚人从他们自己与整体的关系来理解自我,比如家庭、社会。参与各种关系的人,行动是可能的,但是纯粹独立的行为是不可能的,甚至是不可想象的。

因为所有的行动都与他人有关,或至少会影响到他人,因此关系的和谐成了社会生活的主要目标。我用图式来描述对群体中、亲密的朋友圈中和家庭中的自我的不同认识,这个图也表示出了群体内与群体外或者最多只是彼此认识的人之间的相对距离。东方人会感觉自己是包含在他们所属的群体之中的,而与圈外的人是有距离的。他们会感觉自己与群体内的成员很相似,他们比较信任圈内的人,而不太信任圈外的人。西方人会感觉与圈内的人有点儿疏远,并不严格区分圈内和圈外的人。

一些语言学事实也证明了东西方的社会心理差异。在中国没有“个人主义”这个词,比较接近的词叫“自私”。汉字“仁”——仁爱——意思是两个人。在日语里面,“我”这个词是指超越环境之外的、不受条件制约的、一般化的,有着自己的属性、目标、能力和喜好的自我——在交谈中不常用。日语中的“我”有多种表示法,视谈话对象和背景而定。当一位日本女士做正式报告时,她通常会用Watashi,这是与“I”最为接近的日语。

当一位男士指与他大学好友相关的自己时,他可能会说“Boku”或“Ore”。当父亲与孩子讲话的时候,他要用Otosan(爸爸)这个词。一位年轻的女孩与家人谈话的时候,她可能会用自己的别名:“Tomo 今天要去上学。”日本人经常称他们自己Jibun,Jibun 的意思是指“my portion”(我的一部分)。

在韩国,“Could you come to dinner ?”这个句子中,“you”要根据不同的情况选用不同的词——这在许多语言中都是司空见惯的现象,“dinner”也一样,这要看你邀请的是一个学生还是一位教授。这种情况反映的不仅仅是礼貌或自谦,而且反映了东方人认为人在与不同的人交往时表现不同这样的观念。

“谈谈你自己”看起来是一种十分直截了当地询问某人情况的一句话,但是其答案要看你是在什么样的社会中问这个问题的。北美的人们会跟你谈他们的人格特点(友情、工作情况)、职业类别(“老师”、“我在一家制造集成电路的公司工作”)、喜爱的活动(“我常常去野营”)。美国人的自我描述不受环境影响。中国、日本、韩国的自我却对环境有很强的依赖性(“我工作严肃认真”“我喜欢与朋友们开玩笑”)。

有研究发现当要求日本人和美国人描绘特定背景下的自己或者没有什么特定情境下的自己时,日本人如果不参照一个特别的场合(在工作、在家,和朋友们在一起等),就很难描绘他们自己;相反,当调查人员指定一个背景的话,美国人就不知道该怎么说了——“我就是我”。在描绘他们自己的时候,亚洲人在很大程度上要用其他社会角色作参照(我是约翰的朋友),而美国人很少这样。另一项研究也发现有两倍于美国人的日本人在自我描绘的时候会参照他人(“我与姐姐一起做晚饭”)。

在调查北美人的特点和喜好时,他们对自身的特点有很高的估计。在问卷调查中,北美人把他们自己描绘得比他们实际上要独特得多,而亚洲人就不会这样。西方人在环境和他们拥有的物体上也追求与众不同。社会心理学家金艺珍和黑兹尔·马库斯要求美国人和韩国人从一系列东西中挑出一个自己比较喜欢的,美国人会选择最稀有的物品,而韩国人会选择最普通的物品。若要选择一支钢笔作为礼品,美国人会选择最不多见的颜色,而东亚人则会选择最普通的颜色。

在日语中自尊这个词是serufu esutiimu,日本本土根本就没有表达自己感觉良好的概念的词。西方人比东方人更关注自我提升以及自己在他人眼中的形象。美国人比日本人更会对自己做出由衷的正面评价。让美国人和加拿大人进行自我评估,结果,就像沃比根湖的孩子们一样,他们的自我评价都比平均水平要高得多。亚洲人在很多方面对自己的评价都很低,不仅对自己的正面评价少,而且还认为自己有许多负面特征。这不仅仅反映了亚洲社会比北美社会更要求人谦虚。实际上,亚洲人是为了让别人觉得自己是谦虚的,内心则感到懊悔。但即使是在完全不记名的情况下,自我评价的结果差异还是存在的。

并不是亚洲人感觉自己很糟糕,而是因为,根本没有那么强烈的文化认同感觉自己很特别或具有不同寻常的才智。个人和社会间的关系不在于树立一种优越感或独特性,而是在相互支撑的社会关系中获得和谐、在实现集体的目标中尽到自己的责任。这些目标的实现需要一定程度的自我批评——与自吹自擂相反。如果我想与群体的成员打成一片,就必须去除自身使他人感到讨厌或会阻碍任务完成的因素。亚洲人教导孩子们要

与他人融合在一起、和睦相处,与此相反的是,一些美国的小孩在学校时,每个人都有一天是“重要人物”。(在我的家乡,几年前,学校委员会就“学校的主要目标应该是传授知识还是反复灌输自尊”进行辩论。与此同时我还看到了一幅漫画,漫画上有一个门,门上写着“自尊室”。)

日本的孩子被教授如何进行自我批评,这是为了增进与他人的关系,也是为了使他们熟练掌握处理各种问题的能力。通过自我批评来追求完美的生活态度要持续一生。老师们都是在工作10 年之后才会树立起自己的威望。实际上,在整个事业中,日本教师都受到同行的监督和帮助,业务能力才得以提高。而美国则是把师范院校的大学毕业生培训几个月就让他们走进课堂,然后就顺其自然,不管成功与否,是好是坏就看学生们的运气了。

斯蒂文·海因及其同事做了一个试验,找到了西方人自我感觉良好的推动力与亚洲人自我提升的驱动力之间的差别。试验人员让加拿大和日本的学生进行假的“创造力”测试,然后把“反馈信息”告诉他们,这些信息表明他们做得很好或者是很差。试验人员接着对参与者进行秘密观察,看他们在同一件事情上能撑多久。如果成功了(试验人员说他们做得很好),加拿大的学生会撑得更久;而日本人则是失败了会愈挫愈勇。日本人并不是受虐狂,他们只不过是发现了自我提升的机会并抓住了它。这项研究在东西方技能开发方面有重大意义。西方人可能会擅长从一开始就做得比较好的几件事,而东方人更有可能成为杂家。

独立工作和团队协作,哪种业绩更好?

如果生活是简单的,你只要机灵小心就会获得成功,那么生活就是可控制的。如果生活是复杂的,要接受命运变幻的裁判,那么生活就不太容易掌握。研究证明亚洲人不像西方人那样有充分的信心来把握自己。亚洲人不是努力来控制形势而是极力地要适应形势。社会心理学家贝思·莫林、北山志乃和宫本由里让日本和美国的学生谈一谈他们生活中的一些事件,在哪些事件中他们调整自己以适应形势的发展,在哪些事件中他们可以控制形势。

适应形势的发展对日本人来说显然已司空见惯,而控制形势发展对于美国人来说更普遍。莫林也问了她的参与者在每种情形下的感受。在遇到要适应形势的发展情形的时候,美国人感到很尴尬、焦虑、无能为力,而日本人则没有这种感受。

其他证据也显示那种控制局势的感觉对亚洲人不像对美国人那样重要。对亚洲人、亚裔美国人和欧裔美国人的一项调查发现:能够控制生活的这种感觉对于欧裔美国人来说是与心理健康紧密联系在一起的,而对于亚洲人和亚裔美国人来说,这种联系就没那么强烈。而西方人认为自己直接的控制权至关重要,亚洲人却认为如果与他人同舟共济,那么结果会更好一点儿。

组织心理学家P·克里斯多弗·厄雷让中国和美国的管理人士在不同情形下担任一些管理任务。这些管理人士假设自己独立工作,或者与来自同一地区、兴趣相投的人一起工作,或者与来自另一地区、没有什么共同点的人合作。而实际上所有这些人在所有情形下都是独自工作。参与者们在想,与群体内和群体外的人合作的情况下,他们的成绩要从群体水平来评估而不是从个人的水平来评估。

中国的管理者认为与群体内的人合作比自己独立工作或与其他群体的人合作业绩要好。美国人认为自己独立工作时业绩最好,不管是在群体内工作还是在群体外工作。但其实结果并没有区别。

“人多保险”这句格言或许起源于西方,但是社会心理学家山口百介及其同事指出日本的大学生比美国的大学生更坚信这一信条。他们告诉这些参与者,在他们的研究中,他们对找到在完成一项指定任务中的“不愉快经历”(例如喝下苦涩的饮料)的影响很感兴趣。参与者们或者被指派到可以控制的情形下工作,或者在有着不愉快经历的情形下工作(是哪种情况要依据抽签的结果而定)。

在实验中的确有两种情况,但是这两种情形是“单独”式和“群体”式。“单独”式的参与者要抽4 个签,每个签上面有一个个位数字。参与“群体”式的,所有的参与者都认为他们是4 人组中的一员,每个人都要抽一个签。对处于两种情形中的参与者来说,4 个签上的数字总数决定谁来喝下苦涩的饮料。山口及其同事问这些参与者成为这种不幸人选的可能性有多大。(没有什么客观理由会使参与者认为这两种情形下这种机会有什么差异。)

日本人认为在“群体”式情况下,他们会有更大的可能性逃脱这种不幸。美国男性认为在“单独”式的情况下,他们更有可能逃脱这种不幸。美国女性与日本女性的想法一样,她们也认为在“群体”中更有可能逃脱。

西方男女的差异比东方男女的差异要大,这方面的研究比较罕见,山口的研究以及在这一部分后面将要谈到的内容涉及这方面的问题。一般来说,我们会发现属于东西方文化的同样的性别差异——或者是不属于任何一种文化的性别差异。我们已经知道了有关认知和感知差异的社会起源理论,我们可以说这两种文化的女性在看问题的时候比男性更全面,但是我们发现这只说对了一半,性别差异总是比文化差异要小得多。我们难以指出存在性别差异和不存在性别差异的情形有什么不同。

对于亚洲人来说,世界是一个复杂的地方,是由连续不断的物质构成的,从整体上理解世界比片面地看世界要容易理解得多,亚洲人更喜欢集体控制而不是个人控制。对于西方人来说,世界是一个相对简单的地方,是由孤立的物体构成的,理解这些东西不用考虑它们的背景,西方人高度倾向于个人控制。东西方人眼中的世界的确很不相同。

西方人心中的世界并不像他们认为的那样可以控制。社会心理学家艾伦·兰格把“控制的幻想”定义为对个人成功的期望超出客观可能性所能提供的保证,她认为这是一种怪癖。 这种幻想有时候对你可能是一件好事。在一项研究中发现,当人们误认为他们可以控制在他们的工作中周期性出现的嘈杂、混乱的噪音时,他们的日常工作会做得更好。另一方面,也有一些幻想的表现形式使我们看起来很傻。

在我特别喜爱的一项研究中,兰格走近一座办公楼里的人群,问他们是否愿意购买1美元的彩票。如果这个人说愿意,她就会给这个人一张彩票或者把一沓彩票呈扇形展开、让这个人从中选一张。两周后,她又走近所有买过彩票的人,她说许多人都想买彩票,但是彩票都卖完了。人们会把彩票再卖出去吗?如果可能,价钱会是多少?通常,直接从她手上接过彩票的那些人愿意以2 美元的价钱把彩票卖出去,而从她手中挑选彩票的那些人提出要以9 美元的价格出售!

我们所了解到的许多情况都表明亚洲人不像西方人那样那么容易受这种控制幻想的影响,也不像西方人那样那么关注与控制有关的问题。我和季李军、彭凯平用我们新的共变探测实验和杆框测验对这一认识进行了检验。

在共变探测的新方法中,其目标就是,在给出电脑左半边屏幕上出现的特定物体的情况下,判断出在电脑的右半边屏幕上会出现什么样的特定物体。我们让参与者来控制哪个物体出现在电脑屏幕的左半边,并允许他们来选择左边物体和右边物体出现时每次实验所花费的时间。

在这种情况下,美国人和中国人看到了同样的共变,美国人像中国人一样自信。而且,美国人对他们所看到的共变程度掌握得相当精确,而中国人实际上在控制这个实验时比在不掌握控制权的情况下精确度稍差一点儿。

在杆框测验中,我们让参与者控制杆,允许他们自己转动这个杆。在这种情况下,美国人对他们自己判断的精确度更加自信了,而东亚人的自信心没有增加。美国的男士们,在一开始就是群体中判断最准确的人,而实际上也变得更为自信。东亚人和美国女性其精确度的判断并没有因为拥有控制权而受到影响。