208位编剧年收入过百万只有11人,青年编剧之死背后的青年编剧们

编者按:本文来自微信公众号“刺猬公社”(ID:ciweigongshe),36氪经授权发布。

作者 | 石灿

编辑 | 陈彬

这份工作在邀约生产机制下生存。2019年,影视行业有一千多家公司破产,如果甲方制作机构停止工作,编剧就没有合约。大部分青年编剧们已经做好了2020年减少收入的打算。

3月,当人们发现独居青年编剧鲁念安时,他已经在一个夜里离开人世间,没有人知道他离开时是痛苦,还是快乐。这则消息来自娱乐资本论的一篇报道。

报道还说,鲁念安是一个从青春作家转型到影视行业的编剧,起点颇高,但耗费巨大精力的两个项目相继难产。这折射了影视编剧行业的一个事实:项目死亡率高,从业者超时工作成常态,许多人的付出和回报不成正比。

一份调查了200多位青年编剧的报告显示,编剧本身就是一个要面对复杂关系的职业,发展空间更是堪忧。这份工作在邀约生产机制下生存。2019年,影视行业有一千多家公司破产,如果甲方制作机构停止工作,编剧就没有合约。大部分青年编剧们已经做好了2020年减少收入的打算。

在日常的不确定性面前,如今的他们正面临一个更大的危机——疫情给影视行业按下的“暂停键”仍未全面恢复。

在刺猬公社(ID:ciweigongshe)的调查中,发现不少青年编剧接不到项目,交不上房租,离开了北京。在宏大的理想面前,他们或意气风发,或沉稳执着,但不得不接受现实的考验和挑选。

成为编剧

8年前,李清源想通过谈恋爱来解决人生中面临的最大问题:接下来要做什么?经过一年的时间,还真把这个问题给解决了。但爱情没了。

2012年李清源刚从大学毕业,时任男友是一个博士,对自己的未来规划很明确:进体制,买房子,结婚生娃。他在重复别人的生活轨迹中,寻找自己的意义。

但李清源当时对自己的未来规划还是一团浆糊,四面八方都是路,不知道哪一条路才是自己的。从小,她就喜欢看电影,很多关于世界的认知都来自于电影电视剧;大学念了影视美术专业,一个寒假,她把黑泽明全集买回家,看完之后觉得黑泽明真牛逼。

时任男友总对李清源说,要规划自己的人生。一开始她不在意,后来慢慢被影响到,开始重视起来。

她决定在家写剧本,尝试一下能否去做这件事。高中毕业后学画画是为了靠近导演这个职业,大学四年四处听课,几乎每天看书,也是为了积累知识,为以后的表达做准备。导演要比编剧难做,如果写剧本可以的话,还能给自己未来的路指明方向。

写完人生中的第一个剧本后,“感觉获得了一种力量,我就明白我该去追求这个事业了。”

2013年,李清源前往北京,开启了她的编剧生涯。

她是在豆瓣上找到这份编剧工作的。一位业内老编剧在豆瓣上发帖说,他招电影编剧助理,但前期没有钱,得把项目做完,甲方给钱了,助理才能有钱,助理得先找一份其他能养活自己的工作。

李清源不在意这个。北京,就是她想要去的地方。

到了北京后,她一边在一家影视公司做纪录片,一边等着老编剧的项目推进,但项目进度太慢了。写剧本更像是她的副业。

真正接触编剧行业,是在抵达北京的第二年。2014年秋天,李清源接了一个网剧剧本,她全权创作。

但在她身上存在的劣势还是暴露了出来。进入项目创意阶段还不错,推进到写剧本时,如何通过场景和台词把大纲的设计表达出来……李清源还很不专业,“我总抓不住人物……我对故事的创作能力仅限于创意和策划,距离写出好剧本还有很长的距离。”

另外在剧本修改上,李清源也没能在沟通上同制片方达成一致。她当初写的剧本可谓是“白菜价”,因为勤奋态度好,制片方希望能继续合作,但是要推翻原本的剧本,重新写一个故事。李清源头大了,她对原来的故事很有感情,希望能通过不断修改达到制片满意的效果。

“制片人想把一本小说融进去,我觉得两个故事不兼容,当时说的时候有其他人在场,制片方觉得很没面子,训我,事后我退出了。”李清源现在回想起来说,“如果稍微圆滑一点或者不意气用事,去改改小说剧本,也是条路。”

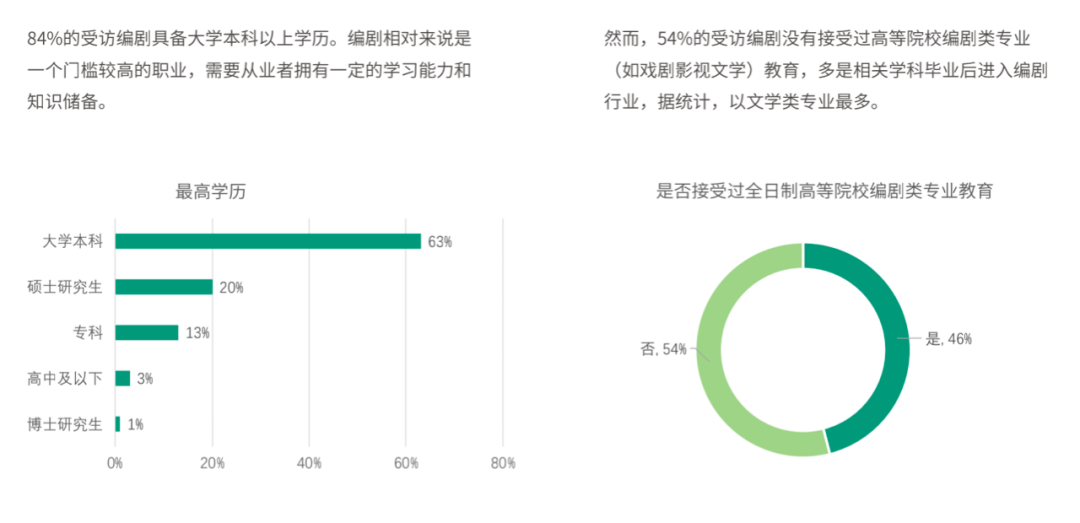

李清源没有接受过系统地剧本写作训练,一直都是自学。整个编剧行业里,从专业院校毕业的编剧不算多。

4月10日,华语国际编剧节联合多家影视机构发布了《2019-2020中国青年编剧生态调查报告》(下文简称:报告),这份访谈了208位编剧的调查报告示,受访编剧中,有超过54%的人没有接受过全日制高等院校编剧类专业教育。他们也就是业内所谓的“野路子”派,拥有建筑学、医学、会计学、计算机科学等背景。

李清源高中复读了两年,决定成为职业编剧是在27岁。业内很多人都在23岁左右做出选择。报告显示,在成为职业编剧之前,约七成受访编剧都是影视或文学相关的从业者或学生,大多是“圈内”发展,专业相关性和工作领域相对聚焦。仅就受访者的最高学历毕业院校来看,北京电影学院是编剧的最大输出地,其次是中央戏剧学院与中国传媒大学。

图片来自《2019-2020中国青年编剧生态调查报告》

按照不同的隶属主体,编剧可分为签约编剧和非签约编剧。签约编剧通常会与影视公司、电影制片厂、工作室等公司签订劳动合同,在五险一金等方面有基本保障。非签约编剧有两种,一种是完全独立单干,在外面接活儿;另一种是依靠在某一家公司里,兼职做编剧工作。

不同路径让不同编剧遭遇了各自不同的困境。

2017年5月决定从真人秀编导转到编剧行业之前,姜黎黎的公司正在做一档综艺节目前期策划。但就是那一年,“限韩令”和“限娱令”相继出台,韩国综艺节目流向中国的途径被切断,国内综艺娱乐节目被政策性缩减。

姜黎黎跟随一位业内影视公司制作人进入编剧行业,花三个月策划了一部网剧,最终以优酷、爱奇艺、腾讯视频拒绝购买该剧本流产告终。

姜黎黎在编剧行业的第一枪落空,成了无业游民。这个项目还暴露出了其他问题。据她分析,剧本讲了一个爱情故事,但制片人的观念陈旧,把整个剧本的设定做得太老气,台词过于追求文学性,丧失了网感,很难吸引到“网大市场”的三四线人群观看,没流量,平台自然不会购买。

姜黎黎读专科学校时,专业偏向于电影行业。毕业后,考了中国传媒大学的自考学位,想往导演方向发展,成为中国为数不多的女性导演。编剧是她职业规划中,走向导演道路的一个台阶,不是终点。

在成为导演之前,姜黎黎要靠其他工作来维系自己的编剧副业。2019年,她没有接到完整的剧本项目,只帮朋友策划了一个网剧项目。

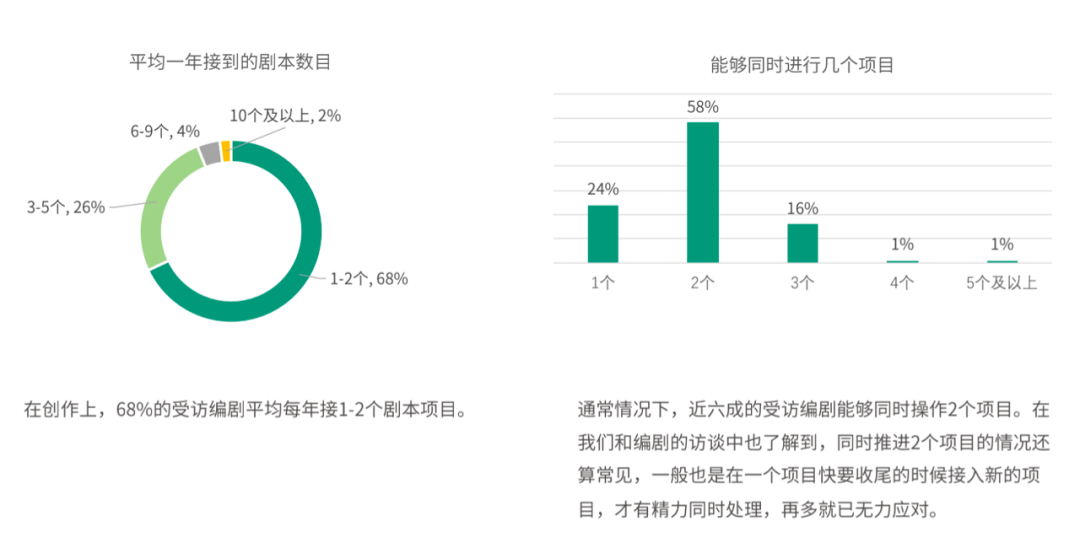

大多数青年编剧平均每年接一到两个剧本项目,能够同时推进的项目数也大体在两个左右,而且一般是一个项目快收尾时才接入新项目,很难同时应付多个项目。

报告显示,能同时推进四个及四个以上项目的受访编剧,基本上都拥有自己的工作室或团队。在有效的分工协作下,操作多个项目。

图片来自《2019-2020中国青年编剧生态调查报告》

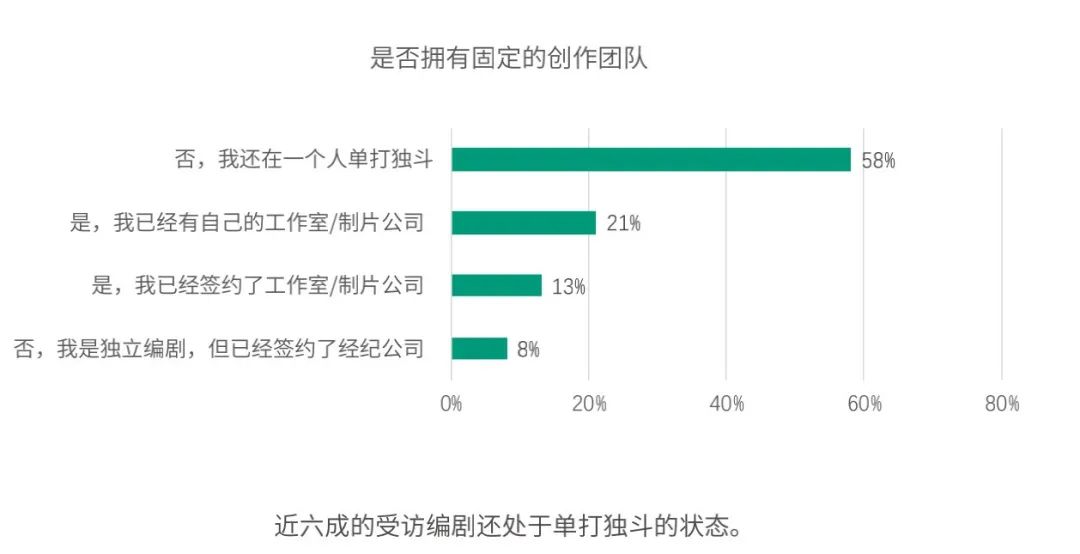

很多独立编剧都处于单打独斗状态,在调查中,有超过100人没有加入经纪公司、制片公司或者编剧工作室。影视寒冬袭来,他们更难接到项目了。

现在,姜黎黎在北京一家新媒体公司做运营,“起码公司能够给我交社保。”

图片来自《2019-2020中国青年编剧生态调查报告》

写剧本也只是一份挣钱活命的工作

在南方一所高校读完硕士后,陆一珞找了一份制片人的工作,看剧本、看小说、做评估。

很多人把他们视为“剧本星探”,一旦自己的剧本被他们看到,便有机会拍成影视剧。但基层制片人只是在做基础工作,最终的决定权在领导身上。

有一次,陆一珞看到一个剧本关于老人日常的故事,“我被打动了,我拿剧本去给老板看,老板看都不看剧本就说,哪个青年人还看黄昏恋的故事?”

陆一珞第一次遇到资本和剧本故事之间的冲突,且期望落空,以资本获胜而结束。

没过多久,另一本小说闯进陆一珞的视野。她花了几天时间把小说的电影改编方案写完,发现改编方案的原创内容更多。用剧本的标准衡量这本改编方案,更像是剧本的故事大纲,“它被我当时的老板直接拿走了,后来还莫名其妙被立项了。”

陆一珞觉得自己的作品被侵占,心里很不爽。在业内,这叫“骗稿”,指如果编剧写的剧本被采用但无署名、被盗用创意大纲或者核心故事情节,等等情况。

像陆一珞这样被“骗稿”的年轻编剧还有很多,报告显示,受访青年编剧中有过这一经历的比例高达75%,且近半数是入行不到三年的新手编剧。业内缺乏有效的保障手段和维权支持,要证明创意大纲或者相关内容的版权归属本就不易,还要耗费自己的时间精力,一般只能“认倒霉”。

这种维权乏力的事情长久存在,衍生出一种畸形潜规则:我骗你的稿,说明你有价值;否则,我连你的稿都不骗。

但塞翁失马焉知非福,陆一珞从另外一个角度安慰自己:起码我写剧本是可以的,否则也不会被立项。

陆一珞裸辞后,窝在家里写剧本。

2016年上旬,陆一珞把手中的剧本写完,向一个编剧类比赛投递过去。年底,陆一珞的作品从几百个作品中脱颖而出。

这给她带来了新的可能。

大赛组委会几个评委很欣赏陆一珞,给她推荐了一个去北京的机会。

2017年底,陆一珞前往北京,与一家影视公司签约,正式开启她的职业编剧生涯。

北京是很多青年编剧的朝圣之地,那里有足够多的影视资源。据北京市新闻出版广电局通报,北京的影视机构总量、产业规模和产量全国第一,截止2017年底,北京地区有7612家公司能制作广播电视节目。

这也意味着竞争激烈。

“出人头地。”这是编剧郑佳初到北京时最强烈的想法。2018年进入北京电影学院进修班,系统学习编剧知识,新鲜感扑面而来。2019年初没有活儿的时候,早上6点钟起床,乘坐地铁6号线辗转到北京电影学院听老师早上8点的课。

但当郑佳在北京待了一段时间后,北京的狭小性开始以各种平凡方式击碎她对这座城的美好想象。

刷朋友圈时,发现一个好友动态评论区,出现了好几个本以为单线联系的同行;给一篇微信文章点“在看”,没过一会儿,微信看一看那栏多了一个红点,点开发现一堆并未谋面的共同好友在看同一篇文章;参加一个陌生人饭局,自我介绍时,原来大家在微信上全是好友,在相互不告知对方的情况下,共同出现在饭局上;接受媒体访谈时,聊起天来,发现采访自己的记者就住在离自己不远的地跌上一站。她最初的憧憬和美好想象,在日复一日和循规蹈矩的生活节奏中被磨平。

郑佳身上展现着一个传统的闯荡故事:从普通城市(合肥)到顶级城市(北京)求学、工作和生存,个人能力和作品质量快速提升,获得同行认可,接触到大城市社会资源,看到这座城市最勃勃生机的一面。

但也有很多故事提供的经验让她绕道而行、望而却步。

郑佳曾考虑过进入影视公司,成为签约编剧,但自由惯了,担心影视公司的条条框框牵绊她。另一个事实更残酷,“我说句实话,北京有太多北大、清华、北电、中戏、中传毕业的人了,所有人进入一家影视公司都要从底下往上走,想出头其实特别困难。”如果进入影视公司,她就得完全承认职场达尔文法则,接受一套放弃适当自由的职业规则。

北京很大,大家各忙各的,且脚步很快。用郑佳的话来说,“北京是一座很冷漠的城市,太多人有梦想了,太多人有实力了,你怎么在这个城市生存下去呢?”

郑佳选择往独立编剧路上发展。她接过最高的一个剧本项目是15万。2019年,她接了两个项目,按照计划,接下来有一个剧本要开拍。这条路径不好走,除了个人实力,也很靠人脉资源。

报告显示,作为行业资历不深的青年编剧,有七成受访者都是经由老师或朋友的介绍来获得项目机会的。要想只靠作品说话,难度似乎高了一些。除了主动投稿、自我展示,行业“关系”和“人脉”是青年编剧接触项目不可或缺的渠道。

编剧行业很小,这意味着它就是个江湖,江湖讲究派系资源。一旦一个学院派编剧毕业,同校老师、学长、学姐,都会成为他在行业打拼的重要资源。

图片来自《2019-2020中国青年编剧生态调查报告》

“没有公开的平台让你去抢单,你有没有活儿就看这些,小团体非常重要。”陆一珞说。

编剧是邀约生产机制,如果甲方制作机构停止工作,编剧就没有合约。编剧汪海林在央视电影频道“今日影评”中说,他认识的一些青年编剧已经交不上房租了。除了行业原因,某种程度上也是他们缺乏资源导致的。但对拥有不错资源的编剧而言,并不是说所有资源都能给他们带来良好的合作氛围。

2019年,编剧赵公元帅在厦门跟一个影视项目。在剧本会上,投资方认为他们为拍摄上花了很多钱,需要更多话语权,但是编剧方也想要更多话语权。一方说服不了另一方,争吵局面一度不可开交,拍起桌子大鼻子瞪小眼。

自2016年入行以来,赵公元帅创作了不少作品,在各大平台都有播出,但他一直被一个情况困扰,“我经常遇到业余指挥专业的情况。很多制片人根本不懂剧本,但人家是出资方,我现在没办法和资本方抗衡,我需要他们。即便资本方介入剧本过多,是逐渐减分的一个过程。”

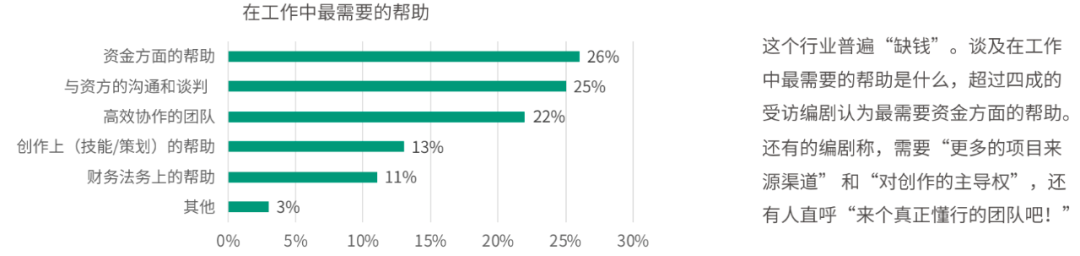

图片来自《2019-2020中国青年编剧生态调查报告》

“权力就是春药,你让一个有权力的人去听下面的人或者旁边的人,这个都很难,而且人一旦到了高位,他会对很多东西失去判断力,非常想要自己的话语权。”这种支配欲源自个人的喜好抉择,而不是为了给观众呈现更好的效果。陆一珞吐槽说,“网上说给编剧寄刀片,关我们什么事,我写的不是我想写的。”

说到底,写剧本也只是一份挣钱活命的工作。

编剧处于影视剧创作链的第一执行环节,可简化分为:编剧—制片人—资方—导演—平台。编剧负责创作,制片人负责拿创意去售卖,资方负责出钱,导演负责呈现内容,平台方负责渠道播出,话语权辐射范围逐一递增。

谁是话语权最大的角色呢?得从具体项目中区分。国内目前比较盛行制片人中心制和导演中心制,前者把项目的核心控制权集中在制片人手中,后者需要在影片摄制时建立一套以导演为核心的创作体系。

抛开内行,编剧行业存在的以普遍现象是:“有话语权的人不参与创作本身,参与创作本身的人没有话语权。”

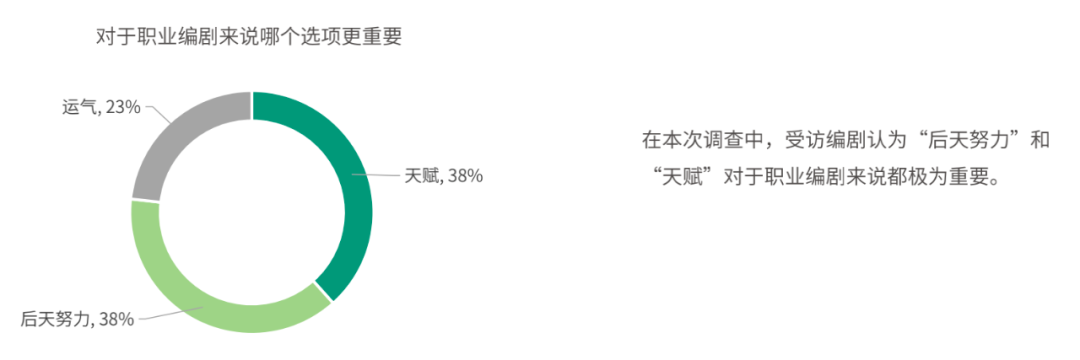

陆一珞说,“我们都想做好剧本,或者要达到更高的目标,但太看运气了。”

图片来自《2019-2020中国青年编剧生态调查报告》

时运不佳

怎么理解编剧圈的“运气”呢?

编剧成长史也是个人权力崛起史。当小编剧成为大编剧,意味着你能调动和掌握的资源就会越多,能在整个项目中把很多客观条件稳固下来,让它们成为影视流程中的可操控部分。

一部电影开拍、制作、审核……走过所有流程就等着正常上线了,但影片真能顺利登陆市场吗?难说。而这种不确定性就被称为运气,有好坏之分。

影视圈有个默认的共识是:成功人士越到顶尖,能操控的资源越多,越拼运气。某种程度上,运气成了他们做影视项目的核心元素。

编剧赵淑敏遇到最沮丧的事情发生在2019年9月。剧本签约平台高层出事儿,项目落空。

赵淑敏开玩笑说,“这就好像昨天我们还开剧本会吵架,出门我还诅咒你不会有好下场,结果居然灵验了。”

赵淑敏1994年生人。那年中国的GDP是5643亿美元,占全球GDP的2.4%。在往后的20多年中,中国经济增速一直飙升,GDP的计量单位也从亿变成了万亿,她经历了中国经济势头最猛的增速阶段。

他们接受的观念是:明天会更好。

忽然间,他们要面对某种退潮、某种紧缩、某种战争、某种灾难的时候,“我们其实毫无经验,不只是影视行业没有经验,是所有行业都没有经验。就像这次疫情突然发生,我们此前没有任何预案,我们忽然被放到一个巨大的漩涡中。会慌。”

此时,很多自认为有才华的人状态低迷,他们自嘲自己怀才不遇。赵淑敏身边的同行开玩笑说,“我们刚进入大学,整个影视行业最蓬勃、经济泡沫最大,只要你进到这个行业,哪怕是傻子都能挣钱。等我们毕业了,整个行业寒冬了。”

这意味着,靠大环境助推个人快速积累财富的机会变小了。他们多少会有些不知所措,多少会有些不解。这也恰好是这代年轻人的时代困惑与时代遭遇。

2018年初,知名演员税收事件成为导火索,引发整个影视行业监管政策全方位收紧,影视行业出现最彻底的一次清理期。大批影视公司倒闭,影视剧产量下降,电视剧售价大幅下降。

根据国家广电总局的数据,我国电影总票房在2019年达到了642.66亿元,但同比增速只有5.4%,且近三年都呈下滑态势。

这种状态并没有消解,还在持续。

“今日影评”报道,2月1日,《关于新冠疫情期间停止影视剧拍摄工作的通知》发布,给影视行业按下了暂停键。原本处在幕后的编剧成了媒体关注的焦点,“编剧再拖稿就对不起疫情了”这样的说辞尘嚣甚上。潜台词是:疫情期间影视行业停工,编剧有更加充足的时间写剧本。但这种言论也饱受争议。

其实,编剧写稿的地方因人而异。汪海林在“今日影评”节目中说,自己很长一段时间喜欢在酒店大堂写作,要看见人群;《战狼》的编剧刘毅喜欢潜水,他在度假村写作;陈思诚导演喜欢在飞机上写剧本。面对疫情这一客观现实,习惯在外写剧本的人们不得不去做调整。

对那些习惯在家写剧本的编剧来说,倒影响不大。报告显示,编剧选择在家创作的比例达到70%,在公司办公室、咖啡馆或者茶馆的比例是14%和9%。

李清源在三里屯附近租了一个房子,长期在家写稿。写稿前,她要思考很多东西,故事结构、人物状态、场景搭建、时代元素……这个过程心理压力特别大,“我在我屋子里放着一箱零食,吃完零食再去写。”很多编剧相信,糖分予以人灵感。

如果实在解决不了问题,李清源会去逛三里屯附近的老社区,看大爷、大妈、小孩儿、行人,街头小店,疏影建筑,市井里的生活气和烟火气能舒缓她的紧张感,一旦想到解决办法,立马回家继续写。

疫情期间,李清源手里的很多工作停掉了,“但我不能停,我自己在家写了两个电影剧本,完善一个正在推进的项目。”北京燕郊,赵公元帅正在出租屋里给一家影视公司写剧本。如果顺利,这个剧本会拍成网剧,登陆优酷。

在新冠肺炎疫情暴发之后,华语国际编剧节又对参与调研的青年编剧,补充了对疫情相关影响情况的调查问卷。参与补充答卷的109位青年编剧中的大部分都有正在创作开发中的项目。其中85位受访编剧表示正在进行的项目受到疫情不同程度的影响。有部分编剧说,自己在2020年的收入将会有不同程度的减少,已经做好抗寒的准备了。

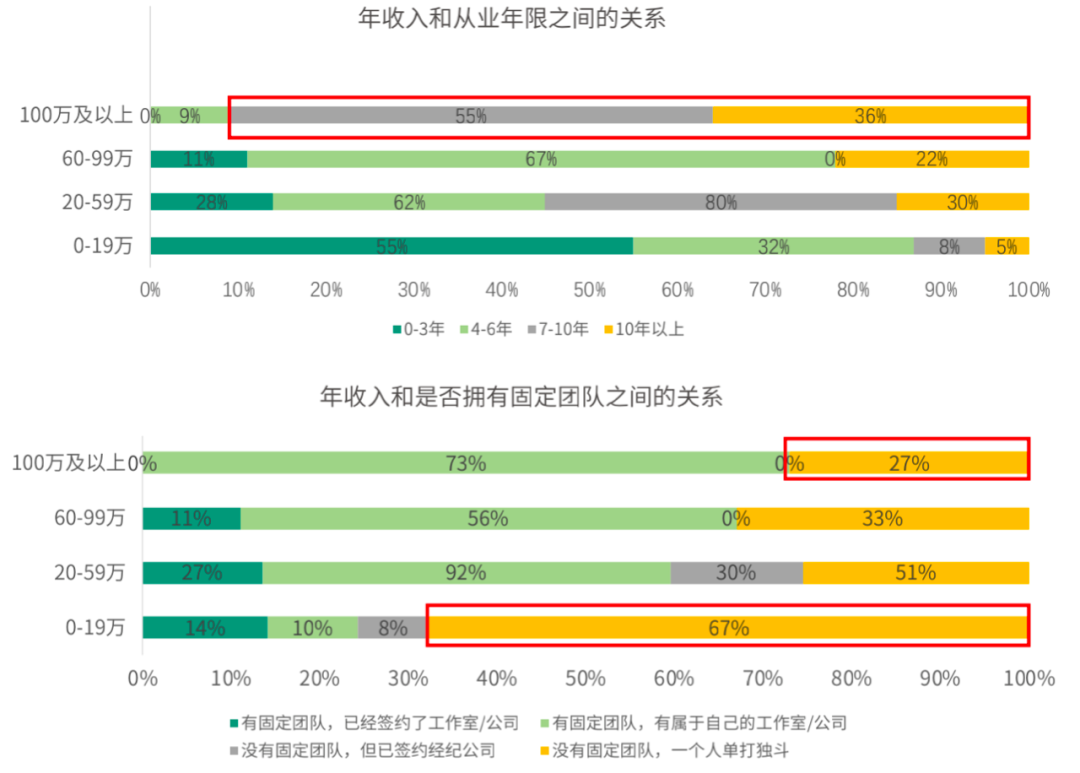

在原先的208位受访者中,他们的项目周期从一年到两年不等,2019年度收入过百万的编剧只有11位,超七成编剧的收入在20万以下。很多人在2020年被迫停下脚步。

图片来自《2019-2020中国青年编剧生态调查报告》

“停下来”对在北京逐梦的年轻人来说有些奢侈。他们已经适应北京的快节奏了,一旦停下来不是说真没法儿活下去,而是发自内心的某种关于忙碌的恐慌。

有事做,会让他们内心更为平静和安稳,只要认真做事的人,就会有压力。他们乐于承受这种压力。

图片来自《2019-2020中国青年编剧生态调查报告》

被认可比金钱重要

上海国际电影节是影视行业的盛大聚会,编剧圈借此机会组了很多陌生人饭局。赴约者在没抵达现场前,谁也不知道饭桌具体有哪些人,一个人拽着另外一个人就去了,很可能大家坐在一张桌上也互相不认识。

一次,赵淑敏被一个朋友拽到一个饭局,桌上都是70后老前辈,只有她一个90后新生代。恰好,饭桌上的议题围绕“新生代编剧不行”展开。她的处境很尴尬,眼神在躲藏众人的目光。

坐在她旁边的一个编剧对这个话题滔滔不绝,说新生代就应该写甜腻的青春戏,那种宏大叙事、现实主义的题材,交给中生代来写。

赵淑敏处于条件反射,脱口说了一句:“凭啥?”

“你哪年出生的?”

“我94的。”

随即,那位编剧向赵淑敏出了一道历史题。赵淑敏把答案说了出来。

“那还挺好,好多人都不知道。”赵淑敏转述那位编剧的话说。

“我心里不服。我在心里说:你凭什么觉得我做不了?”这反而成了赵淑敏下定决心写现实题材剧本的信念。

像赵淑敏这样的年轻编剧在成长道路中,做很多事情都不是自我挖掘的,而是因为外界刺激。由此产生的主动性为可以理解为“抗争”。

后来,她真和一个现实题材的项目较上了劲儿。

“一开始对方(制片方)也不敢用我,我就一次一次去比稿,给自己降价,放弃很多权益,最后拿下来了,现在在写。”赵淑敏说。

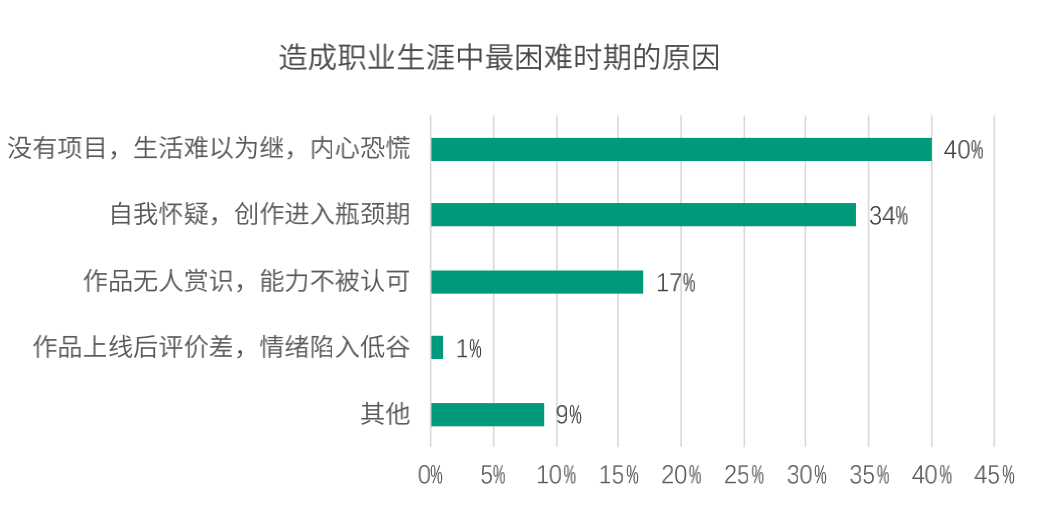

赵淑敏反抗的对象其实不是那位编剧,而是那位编剧背后的价值判断。每一个人都渴望被需要,每一个人都渴望自己被重视,在急流勇退的浪潮中,摆在年轻编剧们面前更大的命题是确认自我价值。

郑佳在2019年抑郁过一段时间。抑郁和创作有关。她当时在独立做一个电影项目,要写一个电影剧本,制片人很喜欢,但投资方和制片人产生了矛盾。郑佳处在中间,权衡双方意见,最后她没办法了,“总被否定,总感觉自己写得不够好。”

也是在2019年,郑佳作为新人编剧,在影视寒冬面前,连房租都交不起了,穷困潦倒。秋天,和一个制片人见面后,转机来临,签了一个项目,硬着头皮往上做,“必须做下来,不然手里没有钱了”。

不少青年编剧等着“天上掉馅儿饼”,既渴望项目砸到自己头上,也希望手中的项目能顺利推进。但世事无常。有编剧睡了一觉醒来,整个项目就黄了,没有钱,也没有人需要你。忽然间从一个忙碌的状态中抽离出来,也不知道要做什么。令人备受煎熬。

有编剧判断,整个编剧行业从业者的压力都很大,很多编剧得了抑郁也好,放纵自己也好,可能不全是经济收入的问题。编剧在从事创造性工作,大家非常需要从外界确认自己的决定,通过别人的反馈,确认自我的思想和理念是否有价值。

“这对我们来说,可能比收入更重要。”赵淑敏说。

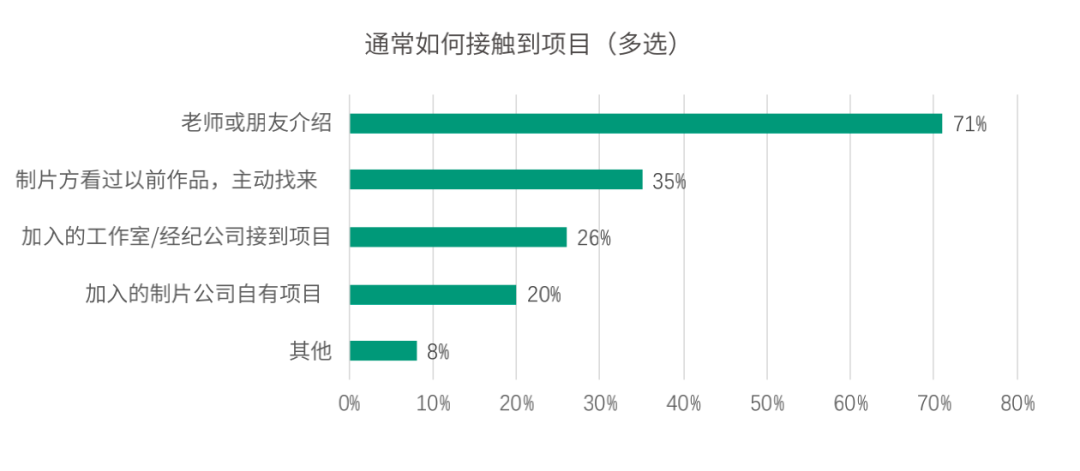

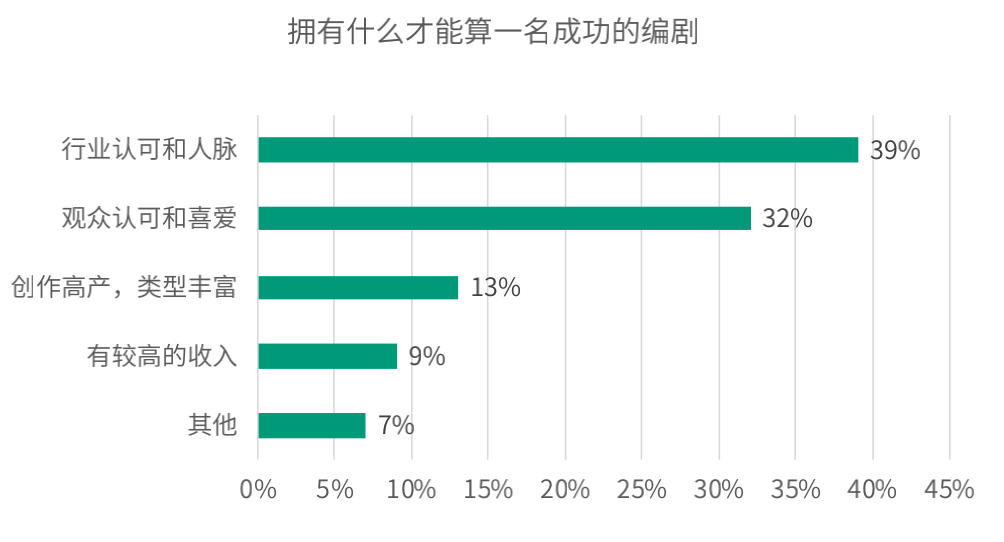

在两次编剧调研中,“收入”在衡量编剧成功标准中都被排在了后位。对于青年编剧来说,目前最为迫切需要的是获得业内外认可。

图片来自《2019-2020中国青年编剧生态调查报告》

“被认可”是多数受访编剧心中“成功编剧”的衡量标准。报告称,有不少受访编剧表示,“写出有价值、经得起时间考验的作品”才算是成功的编剧。

陆一珞现在的生活其实很枯燥,用她的话来说,“除了开会就是工作,没什么娱乐时间。”只有写作时,她才会变得活灵活现。

“有时候写到自己开心的场次就会很激动,晚上睡觉后,我脑子还在不停地重复我写的那些词。”即便是第二天醒来,也会为自己而激动。

这些年轻的编剧,谁都不服输,谁都想在不长的时间里证明自己。

在为数不多的受访者中,赵公元帅是鲜有对目前的状态感到满足的编剧。他快40岁了,身后有妻儿安家,身前能执笔天涯。2007年,他遭遇过一次特别严重的车祸,“那是我人生的一个转折点,我突然领悟:人得活得有意义,不能每一天、每一年都过得一样。”他说的“不一样”更多存在于精神世界。

“现在,我已经找到人生中的意义了。我做了一些事,能在我生命中留下痕迹。”赵公元帅说。

他进剧组跟班,看着演员把他剧本描述的画面呈现出来,演员们的每一步都在复刻赵公元帅书写的故事。他女儿和同学聊天,女儿向同学炫耀,“你去百度上搜xxx电视剧,那是我爸写的。”这种成就感蔓延到了赵公元帅的热血中。

着眼当下,赵公元帅心满意足。但放眼未来,他也想要星辰和大海。

(应受访者要求,除姜黎黎和媒体报道(人物)信源信息外,其他人均为化名。)