种树、直播、付费自习室……这届年轻人喜欢搭伴学习

编者按:本文来自微信公众号“Epoch故事小馆”(ID:epochstory2017),作者赵一初,36氪经授权发布。

这是一个注意力稀缺、短消息横飞的时代,“专注”变成了一件奢侈的事情。技术的泛滥是罪魁祸首。根据2019年初国家统计局发布的《2018年全国时间利用调查公报》,相比十年前的第一次调查,居民一天使用互联网时间增加了2小时28分钟。

普林斯顿大学的心理学博士亚当·奥尔特在《欲罢不能:刷屏时代如何摆脱行为上瘾》一书中提到:上瘾并不是某些“堕落人群”天生的,是我们在这个数字时代,环境、氛围以及商业公司为了追逐利益而设计的套路,使人更加无法拒绝诱惑,容易上瘾。

但矛盾的是,这也是一个知识焦虑空前爆发的时代,年轻人比任何时候都渴求进步和上升。据第一财经周刊发布的《2018年中国Z世代理想生活报告》,74%的受访者会在闲暇时间“学习和课外自我充电”。领英发布的《2017中国职场人教育投资消费洞察报告》显示,高达61%的中国职场人希望在周末或工作日晚上进行在职教育,38%愿意考证。

但我们现在太习惯于手机随时弹出信息弹窗,也太习惯于随手拿起手机无意识地左滑右滑,那如何才能集中注意力为自己充电呢?还好,我们总有各种各样的技术手段。

一起种树吧!

“专注类APP”是年轻人里常见的用来约束手机成瘾的方式。虽然手机是被“强制”管控的,但用户仍然可以获得“专注”所带来的成就感。你会觉得“我的生活又属于我自己了,不再被外界所支配”,自我评价也会变得更高,可谓一种良性循环。

Forest是最受欢迎的专注类APP。这款APP以“种树”的形式,让你的专注时间量化为一棵树的生长。若你可以坚持不碰手机,便可以收获一棵成熟的树;若你没有抵挡住诱惑离开了种树页面,小树立刻枯萎。成功种起一片“森林”的满足感,是难以言喻的。

Forest最受欢迎的功能之一就是“一起种树”。用户可以与好友一同种树,感受共同学习的沉浸感。与此同时,“一同种树”会带来一种正向的压力,一旦一人退出,其他的树便同时死亡。

加好友的途径,可以通过邮箱,也可以通过forest专注度排行榜。专注度排行榜每周一进行更新,周日结算,每周通过累积学习的时间进行排名。排行榜的存在,也是另一种激励的方式,你可以发现尽管自己连专注一小时都困难,但有人可以一天专注12个小时,甚至超过12个小时。

梁茜在使用的过程中经常会观看排行榜上的用户,这些人的存在令她觉得自己还有很大要努力的空间。某一天,她在榜首看到一个用户名为“加微信一起种树”,出于好奇,她便加了此人的好友,之后被拉进了一个叫“互相监督成长”的种树群。

这是她第一次知道有种树群的存在,之前她觉得找好友种树太麻烦,毕竟每个人时间安排不统一,除非特殊考试期间,很难凑齐一起种树。但在种树群,她发现了一个新的世界。

在这个群里,不管何时,都有人在问“有人上车吗?”——就是“一起种树”的意思。这套话语系统变化多端:大家共同种一棵树,就是坐同一辆车;如果没有时间合适的队友,就会“自驾”,开启单人种树模式。以此发散,等人一起种树是为“在公交站等车”或“打一辆车”;开启种树,叫“发车”;在截止时间之前冲进房间的,会被戏称为“差点夹车门”。

加群之后,显而易见的,她比原来“上车”的频率更高了。有了“在同一趟车”上的树友,学习时看着屏幕上的另外几个头像,就不由自主变得安心了起来——就好像自己身边真的有在一起并肩奋战的伙伴一样。

群里的热闹从早上四点开始,那时就陆陆续续有人开始喊“有车吗?”在晚上,有人凌晨一二点还在开“末班车”。梁茜说:“这类人一般是考研党,也有考公的。大家都很拼,早晨起得很早,晚上也睡得很晚。”有了“一起搭车”的人的陪伴,会给人增加一种不是孤军奋战之感。

这种高强度对“班车”的持续性产生了需求,群里的考研党们自发组起了“考研车帮”。之后,群里的热门司机“小马”因为常种“珍稀树种”被树友们盯上,现在已经成了日常开“班车”的老司机。“我连续开了两天彩橡(forest里比较珍稀的树种)之后,我不发车的时候他们就总会问我,下一趟几点,所以就干脆开了个小房间。”

为了服务考研党,在小马的小房间“马帮的车”中,班车表排得很紧,每天从第一班8:00开始,到半夜2:50,两小时一班,如无特殊情况,班车之间相隔十五分钟。

小马坦言,自己这么做更多是服务群众,相比他们,自己的学习强度会少一些。明年跨专业考研的她,现在还在进行第一阶段的学习。“我一般会挑六七个小时和他们一起,一般是早上两小时,下午四小时,有时候课多的话晚上也学两个小时,其他车我就有可能睡觉去了。”

小马最初使用forest也是为了考学校要求的证券从业资格证。“想找个能管住手机的软件,就发现了forest。”在偶然发现了“一起种树”的功能之后,小马就开始在微博、贴吧、QQ找种树的组织。

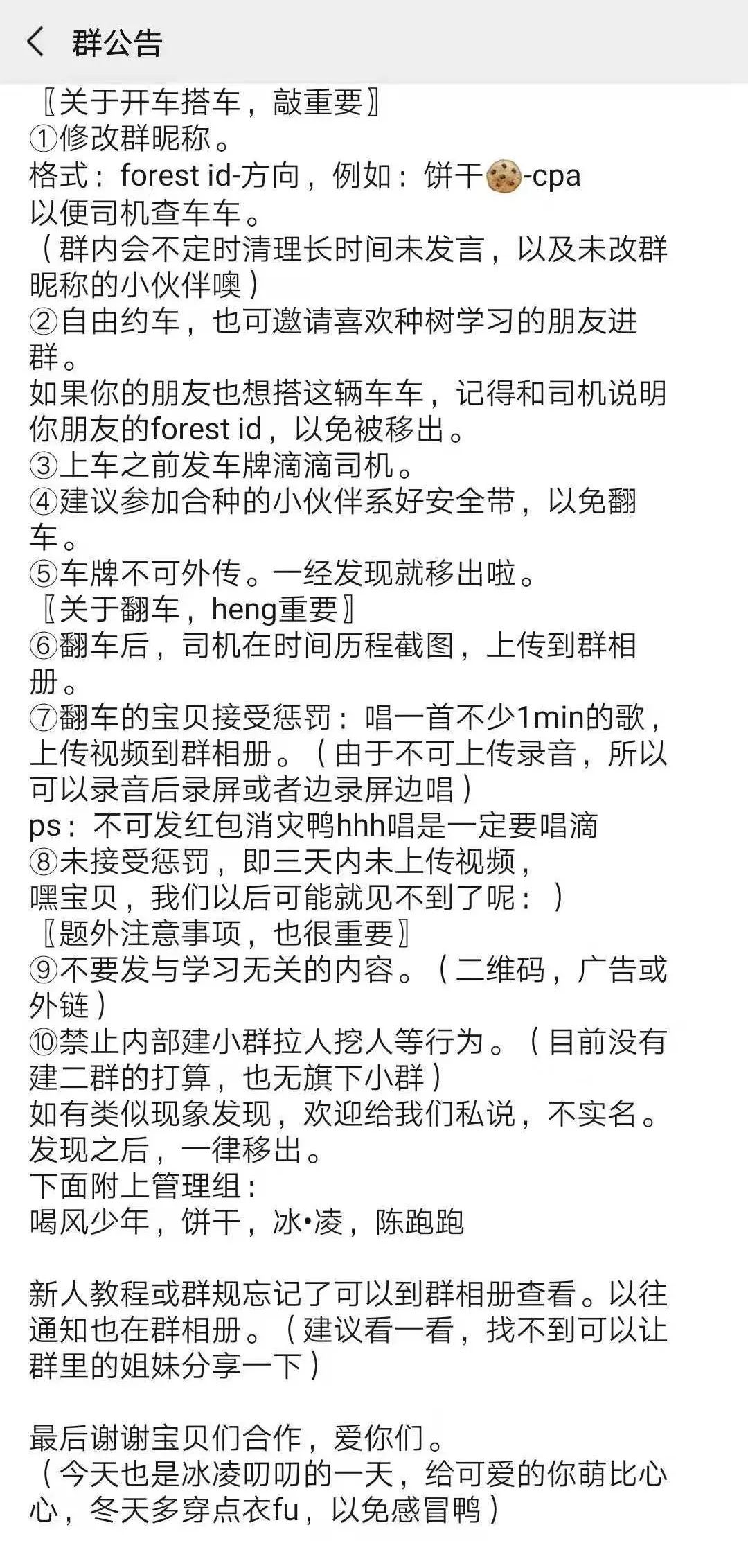

除了“互相监督成长”这个微信群,小马还加了不少一起种树的群。她表示,有些群里有严格的规定,如果“翻车”(指因为自己的原因让小树枯死)了必须要唱歌,不遵守规定会被踢出群。“对想高效学习的人来说是很有用的,不过这个强度太高了。我更喜欢自由的氛围。”

严格的种树群群规

“为什么选择组队?”小马想了想,觉得组队的好处有很多。一个是解决拖延症。“有时候一个人就会拖延,想着过一会再学吧,有时候一周都没种过树。但一起种树的话,定好时间就会开始学习。”

二是创造积极的学习氛围。“一个人学习的时候心情也比较压抑,一群人就会好很多,缓解心情——想到那么多人和自己一起学习,成长,分散压力,让学习变得更开心。”

还有一些意外的收获,比如相比其他规则严谨的群,“马帮”这个小房间里的互动也让这个群变得有温度起来:“我认识了一些有趣的人,可以一起讨论学习和生活。”

主播就是我同桌

比种树更直观的“结伴自习”的行为是B站看直播自习室。据南方周末报道,学习直播大约诞生于2016年,国内一些大四学生直播自己考研复习。几乎与此同时,国外兴起“study with me”的vlog。2019年,vlog开始在中国流行,错过学播的网友又多了看“录播”的选项。最红的学习播主关注人数超过了200万。

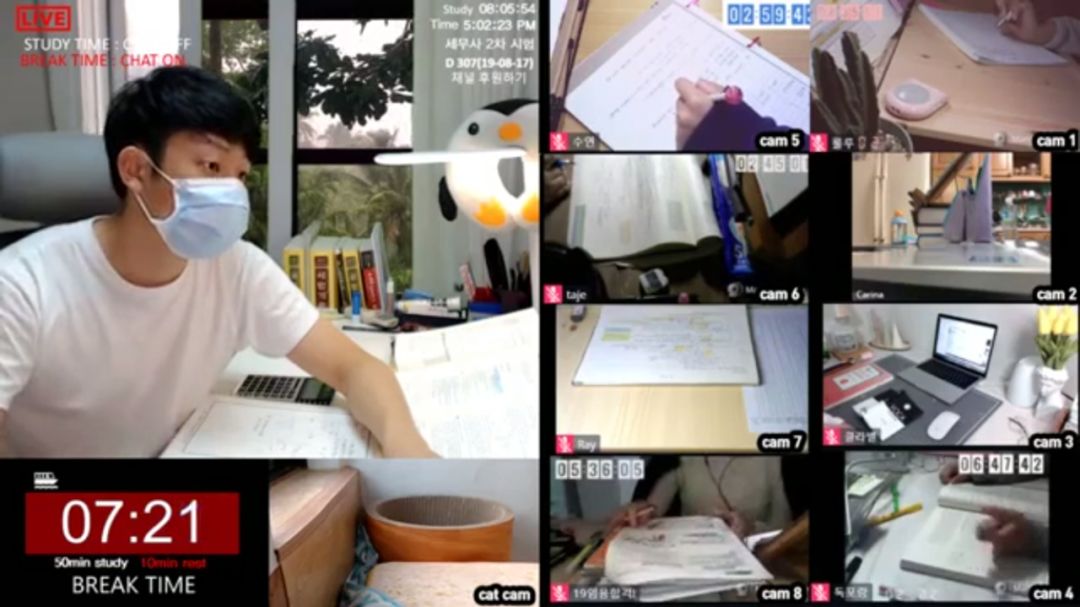

关于学习直播的市场需求,可以从B站董事长兼CEO陈睿在第六届中国网络视听大会暨网络视听产业峰会发表的“数读新世代”的演讲中窥探一二:

“说到直播我也可以和大家说一个数据,那就是在过去一年B站直播时长最长的品类是学习。”为此他专门访谈过用户:“用户说这样可以逼着自己专心学习,因为你在上自习或者在写作业的时候,你开一个直播就有很多人监督你,你就不敢开小差,所以就可以学习得很专注。

那么为什么有人看呢?是因为另外一个人也在写作业,一个人写作业是很孤单的,如果你开一个直播看别人也在写作业,那么你觉得自己不是最惨的,其他人也在写。”

在知乎,有人发起了“如何看待在B站直播学习的行为”的提问,下面的回答褒贬不一,有不少人质疑这种行为有太多负面作用。但通过多数直播过、或喜欢看直播之人的现身说法,“云同桌”的存在确实有其价值。

图源于up主:暂时没想好名字233

除了陈睿曾提到的直观的激励和陪伴的作用之外,知乎网友@剩一样还提到了“粘性”带给观众的作用:“在我看学习直播的十几天中,有两三个up主是天天上线,给人很大的精神鼓舞作用,我觉得这也许是我坚持看学习直播的最大原因 。”

2017年10月,二战考研的罗楠在B站看视频资料的时候,发现了学习直播这个东西。

因为在家备战,没有去自习室的条件,所以当她发现一个叫“我叫糖炒栗子”的up主和她一样在备战新闻传播学,加上对方备战的学校正好是自己一战时选择的高校——基于这种共情,她成为了这个直播间长期的观众。“up主特别努力特别认真,每天早上大概六点钟就开始学习,一直到晚上的11点半左右。除了吃饭,都在学习基本上。基本上整个考研阶段,我都有关注她。”

如果说一开始她看直播只是为了放松,缓解压力。后来当她发现,可以把直播当成自己自习的背景时,一切都不一样了。“把视频放在一边儿,仿佛他就在我身边一起学一样,效率好像一下子提高了!”

对于罗楠来说,看学习直播不仅是一个过程,也是一个仪式感。“我是一个很容易受到环境影响的人。在那样的一个环境当中,可能就会更能调动我自己的心态和情绪去更好的学习。”

她觉得看直播给自己最大的感受是积极,“我自己复习会觉得有一点孤单会走神儿,看直播的话,因为是伴随性、实时性的,我会觉得有一种监督,然后更加沉浸在学习当中。或者说像是有人在陪伴着我,和自习室的概念一样。”

从十月到临考,up主“我叫糖炒栗子”陪伴着罗楠走向考场。每当学习进入了疲倦期、有点学不下去的时候,一般是下午或者是晚上,她就会打开直播间,和up主一起学习到深夜。

专注的up主能快速的让罗楠从焦虑的情绪当中转换过来,重新审视自己的学习态度。“学习的时候,其实很多人会自己感动自己,我是不希望这样的。而我看直播的时候就会觉得,无论什么时候我点进去,基本上她都在学习,那么认真。我有什么值得自我感动的呢?”

“她会直播到23:30,不过我是否和她一起结束这点上没有固定的——就像你从自习室里出去了一样,她就是我的同桌,我可能比她早也可能比她晚。”

考研上岸以后,罗楠也习惯了这种远程的陪伴学习的方式。假期在家里学习时,她会和同学打开微信视频,仿佛同在一个环境之中。“其实我觉得和看这种直播是一样的。”

让罗楠有些遗憾的是,陪伴自己的up主似乎并未上岸成功,仍然在直播间更新着自己的备考视频。虽然在看直播期间,她并未与对方多加互动,但互相陪伴的日子,让某种特殊的“战友情”在直播间里应运而生了。

前段时间,在up主的评论区,罗楠发现了一条很特别的留言:“以前你陪我们考研,现在我们来陪你考研。”这让她深受触动。

从线上到线下

集体行为带动个体行为,形成一种“学习氛围”是许多年轻人的迫切需求。这种需求发展到了极致,就催生了新兴的付费自习室。

毕竟,不管是效率APP、网络直播间,这些方式都有赖于数码技术。而我们注意力稀缺的根本原因,就是因为对技术上瘾。

那些技术先驱对此更为敏锐:乔布斯发明了 iPhone,但禁止自己的孩子在卧室里使用电子产品,16 岁才可以使用手机的数据功能;《连线》前主编、无人机公司 3D Robotics 的 CEO Chris Anderson,对家里的每一台设备都设置了时间限制和家长控制,不让孩子沉迷电子设备。反面教材是Twitter 联合创始人埃文·威廉姆斯,他表示需要长期的正念练习,才能离开手机 20 分钟而不严重焦虑。

付费自习室,相比前面提到的两种“制造学习氛围”的方式,是从根源上切掉你对技术的依赖,还原最初始的学习环境。会显得更真实、沉浸。不管是“种树”还是“看直播”,这种“云同桌”归根结底是远程的,对于自控能力不足的人来说,始终会受到“作弊”的诱惑。

至于付费自习室长什么样——如果你看过《请回答1988》,那剧中德善经常睡着的那个昏暗小隔间,差不多就是自习室的样子。

这种自习室在中国并不常见,但近来却突然走红,成为了新的创业风口。据《中国青年报》报道,付费自习室兴起于日韩,已经有40余年的历史。在国内,台湾、上海、苏州、南京等地的付费自习室行业兴起较早,在北京的“爆发式增长”则是从2019年下半年才开始的。目前,北京的付费自习室超过30家,集中分布在中关村、五道口、大望路、朝阳门等地。

上海的付费自习室发展起步也较晚。2018年8月,众学空间在上海开设了第一家自习室,发展至今已有环球港店、世纪大道店、徐家汇店和八佰伴店四家门店,“回归到最本质的为大家提供一个安静高效环境空间氛围的初心上去。”

自习室对于学习者的影响是全方位的。首先,高昂的价格就为学习者设置了门槛,让他们提前感受到在这里浪费时间所需要付出的高昂成本。举个直观的例子,多数自习室的年卡费用都在千元以上,对于这一个小小空间来说,怎么看都价值不菲。

经济学家卡尼曼曾提出过“损失厌恶”心理,他认为人们失去一件东西时的痛苦程度,要比得到这件东西所感受到的高兴程度更大。因此,当你花了这笔钱却又没有好好学习的话,相当于直接的经济损失——想到这笔损失,还不奋进学习?

其次,在这种损失厌恶心理之外,付费自习室把“一同学习”这件事的激励值放到最大。除了在安静的自习空间里,其他奋笔疾书的自习者所带来的压力之外,多数自习室还为自习者们设计了“目标墙”,通过一个个写着小目标的便利贴,可以感受到人们对于“变好”这件事的强烈需求,学习氛围应运而生。

此外,付费自习室还在环境氛围上下了不少功夫。为了服务在夜晚更有学习效率的年轻人所设立的“小黑屋”,限制了灯光的摄入,营造出一种挑灯夜战的氛围。还有自习室推出定制化自习室,如上海火花自习室推出的“女生专用自习室”。

还有自习室为了避免敲击键盘对他人的干扰,专门设置无无键盘区域……此外,不管是按照人体工学设计的座椅,还是严格制定的准入规则(比如不可携带食品入内),都让自习室在制造学习氛围方面比普通的学习空间更胜一筹。

网友@玲音酱在上海某家付费自习室的大众点评上留言道:“感叹现在的小朋友真是赶上好时候了。比咖啡馆安静,比图书馆私密,比家里有香气。自习室这样神奇的存在,让学霸找到孤高自傲的归属,让学渣从绝望中找到希望。特别喜欢分区设计,再也不会被键盘鼠标声音打扰了!小黑屋小白屋,让你只能看书。”

种树、直播抑或是付费自习室,无不体现了当代年轻人对于学习环境的高要求,背后隐藏的,是人们在焦虑中寻求进步的现状。

在闹市中学习的精神已经不复存在了,但似乎也很难去责怪谁。这一代90后、00后们,从小在数码时代成长,美国教育游戏专家马克·普伦斯基用“数字原住民”的概念形容这一代人。

数字原住民的生活被电脑、游戏、数字音乐播放器、摄影机、手机及其他数字时代的玩具和工具所包围,他们的穿着、说法、行事风格,以及内在的信息处理过程、思维模式和学习方式都发生了根本改变。他们所需要面对的诱惑,也远远大于前互联网时代。

图源于up主:暂时没想好名字233

在享受技术给我们生活带来巨大便利的同时,也不得不承认它对我们生活的过度干扰。好在很多人都意识到了自己对手机的依赖,也有意识的去克服、降低这种依赖,虽然无法从根本上逃离它对你的束缚——毕竟我们生活在一个高社交化、高信息化的时代。

那么面对诱惑,我们只能缴械投降了吗?

不。你仍然可以学着去激发自己的潜能,只要你有足够强的想要变好的诉求。例如B站学习区的大神——英国剑桥大学经济系大一学生“彭酱酱LINYA”。她在参加剑桥大学面试前一周发起了“study with me”24小时不间断学习挑战活动的vlog,直到今天,还有人不断观看,作为每日激励自己的必看视频,实时弹幕达6933多条。

也许知乎网友@李四四 对于她的评价很适合作为今天文章的结尾:“在现在这个缺乏自制力的社会,她的自律可以说带动了很多正在学习但是缺乏动力的人……我们都可以看到一个优秀的人是如何学习、如何生活、如何把握时间的,也能看出,别人的优秀不是没有原因的。”