孙楠夫妇引燃第三次国学教育热议,然后呢?

编者按:本文来自微信公众号“盒饭财经”(ID:daxiongfan),作者 姚赟,36氪经授权发布。

批判容易,质疑容易,找问题也容易。

临近春节,一家名为“华夏学宫”的国学学院被孙楠一家置顶到了舆论的风口浪尖。而后,“后妈才会这样”“伪国学”“国学生意”等质疑和批判的声音如决口之堤,汹涌而来。

而将这一现象解释为“被洗脑”“家长病了孩子吃药”“用传统文化绑架孩子思想”等等,理智上觉得好像没问题、似乎讲得通,但那些时不时冒出的疑惑又无法忽略。多方辗转,联系到了几位曾在华夏学宫上过成人班、全日制班以及带过夏令营的学生或家长聊了聊,希望能解答心中那些疑惑。

从被采访者口中得知,华夏学宫现已停课,除高中部继续等消息外,其他都已解散。但,此事背后折射出现代私塾教育管理、国学商业模式等问题,如仅以一个培训机构的关门大吉作为结尾,难免感觉有些不了了之的感觉。还有,那些离开华夏学宫的孩子,后来怎么样了?

是方案,是问题

你眼中的问题,或许是别人的解决方案。

2012年秋天,刘芳(应被采访者要求,文中姓名均为化名)的女儿默默要上初中了。当她高高兴兴地将女儿送到学校,与班主任见面数次后,不满的情绪日益增加。

“穿着超短裙、抹胸又那么低,经过交流和接触后,谈吐、观念都感觉不太好,担心女儿被教坏了。”出于对班主任的不满和担忧,刘芳开始不断了解其他教育途径。

一年后,通过朋友圈中的推荐,得知位于徐州的华夏学宫正在招收夏令营学生,主打的标签便是国学和修养。这对不擅长理科,但在书法、古琴、茶道等方面表现突出的默默来说,算得上是一个不错的地方:氛围好、安静、又有共同的价值观和思想。

夏令营结束后,默默也顺理成章地被华夏学宫全日制初中部录取。

当谈及华夏学宫并无办学资质,毕业后无文凭这一情况时,刘芳告诉我们:“毕业后没有文凭这件事,大家都是知道的,把孩子送进去想法也很简单,主要是想学到做人的道理,在那个氛围中一下子觉得有没有文凭都无所谓了。”

回到那个引起轩然大波的源头——潘蔚对《素心映照》这本书进行推广时接受采访的视频。

视频中,潘蔚讲述了孩子们遇到的教育问题外,也进行了一些思考:“我和孙楠进行了一个反思,我说我俩还可以快乐地滑雪、打高尔夫,玩十年。十年以后,我们的孩子,他将来会做个什么样的人?”

(一条采访潘蔚视频截图)

潘蔚与孙楠这对明星家长,在面对孩子的教育问题上,与刘芳的感受和想法如出一辙——希望培养孩子健全的人格,希望孩子能学会为人。

这些希望在现有主流教育机制面前逐渐变成他们的难点和焦虑,而华夏学宫们则在机缘巧合之下成为他们必然的解决方案。

2016年1月,《教育家》杂志曾在官方微博上发表了一篇关于华夏学宫的采访文章,文中写到:“在二十多年的发展历程中,华夏学宫累计招生和培训人数已愈10万人,学员遍及全国省、自治区、直辖市以及部分海外国家,成为中国传统文化教育与传播的知名机构。2015年秋季班的消息甫一发出,就在春节招满学生。”

(教育家杂志官方微博报道内容截图)

另外,据界面新闻采访报道,直至华夏学宫的全日制班级开课,前几天还会有家长在学校排队,只希望能将孩子送进学宫。

从只言片语中便能直观了解到华夏学宫的火爆。

如纯粹使用供求关系来解释,或许能解释得通为何十余万一年的学费,还让这么多人趋之若鹜——当需求远远大于供应时,十余万一年的学费看起来也可以接受。

沟通采访中,感知到这些家长一个普遍的焦虑和痛苦。体制内学校单一的评价方式和办学模式,已经无法满足受教育者日益多元化的需求,而体制外的民间私塾、家庭学校又不够规范,则是最大的矛盾。

面对这一矛盾带来的问题,他们选择为孩子、为自己自寻出路。

随着经济的发展水平的提高,中产阶 级对教育不再满足于停留在知识层面的现有教育体系,对子女的人格、品德等“德育”方面的教育日益看中。而这些因子女德育教育产生的焦虑和需求,演变出的巨大商机,华夏学宫也只是其中的沧海一粟。

变质的教育乌托邦

在吴晓(化名)的记忆中,2018年6月开始不少同学陆续被家长接走离开学校,学校中学生和家长也没原来那么“听话”了。

吴晓是华夏学宫全日制的学生,也担任过夏令营的助教老师:“我们高年级的学生只要发心就能去当助教,带那些过来夏令营的学生。”

和刘芳、孙楠一样,吴晓的妈妈也因为女儿在华夏学宫读书时常来做义工。在食堂帮忙洗洗菜、洗洗碗,夏令营时当了宿管老师管管孩子,有时还会去华夏学宫的新校区当监工。

有趣的是,这些千里迢迢从新疆、云南、浙江、北京、上海等地赶过来做义工的家长,除了要自行在校外安排住宿外,还需给学校缴纳在校的用餐费。

另外,通过吴晓介绍中了解到,助教为义工性质,学校不给工资或者补贴。但是华夏学宫高中部毕业的学生去当低年级的老师则会有工资。刚开始尝试这一方式时,是1000元/月,而后调整了一次达到了2000元/月,优秀的老师大概能拿到三四千一个月。

吴晓很不理解:“学校教育我们要孝顺,可是毕业后每个月一两千的工资根本不够花,还需要管家里要钱,这是孝顺么?还有,高中部的可以下去教低年级的学生,这不是小孩教小孩么?能学到什么?”

自媒体后窗也采访了多位学生和家长后,整理了一篇口述文章。在李扬(化名)的阐述中提到了华夏学宫的师资问题,“学费涨了,很多老师却陆续离开了,平均一年走一两名老师。

最早的一批老师,有的是大学本科毕业,有的是从华夏学宫毕业,但对经典的解读都蛮有见地。”、“到了2017年, 从华夏学宫毕业直接成为老师的人越来越多,这些人都没在生活中实践过经典,又怎么能有切身的感受、讲课讲得深刻呢?”

采访时我们十分疑惑,这些明摆着的事,大家不质疑么,为什么还愿意这样无条件付出?

吴晓告诉我们:“校长经常会针对老师进行培训,培训时告诉大家这是一件九族受益的事,让大家坚持之类的。”

刘芳也认同了这个说法,她告诉我们:“做义工一是为了增加孩子进入全日制的机会,二是听了校长的话后觉得这是一件很伟大的事业。对我们这些有信仰的人来说,我们是为了解脱而来,当时的场景下谈钱、谈工资似乎太俗气了。”谈起这个问题时,刘芳有些不好意思,她告诉我们,现在回想起来当时的自己确实有点傻。

“除了儒家的课程,华夏学宫的课程里还涉及到佛教、道家的内容,学校内还有一个佛教做早晚课的地方。校长也白衣传法,一开始觉得她讲得很有道理,没有什么顾虑。”在提到教学课程问题时,刘芳又告诉我们,“后来发现,这是有问题的,学校就是做教育的,又不是宗教场所,为什么要涉及宗教呢?”

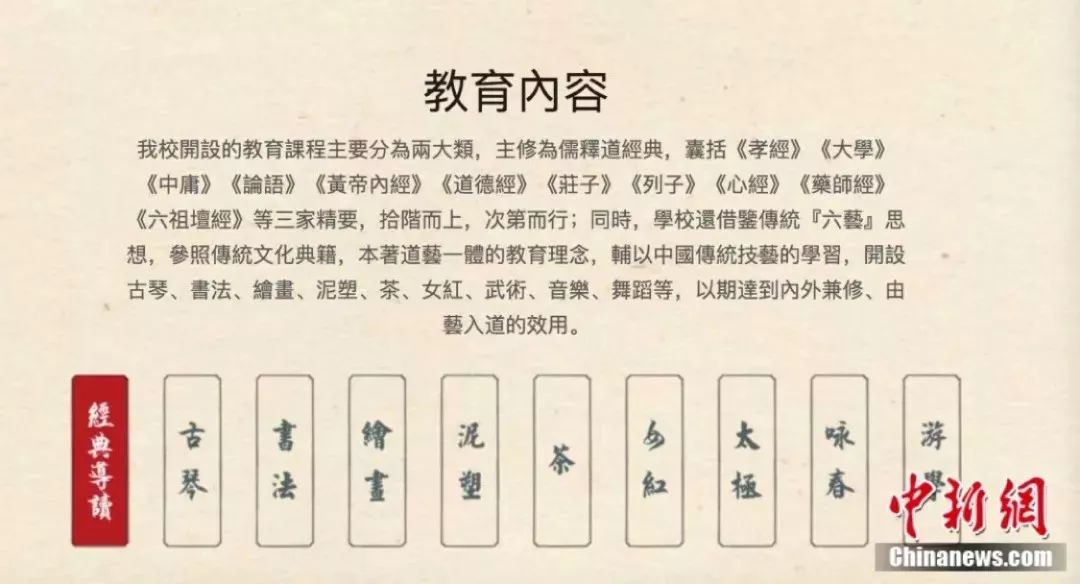

在中新网的调查报道中,贴出了一张华夏学宫介绍学校课程内容的图片。

图片中在阐述教育课程时写到:

“我校开设的教育课程主要分为两大类,主修为儒释道经典,囊括《孝经》《大学》《中庸》《论语》《黄帝内经》《道德经》《庄子》《列子》《心经》《药师经》《六祖坛经》等三家精要。”

其中,《心经》《药师经》《六祖坛经》等经典属于佛教典籍。但就民间和普世角度来看,《药师经》的宗教色彩更为浓厚,目前被大量用于宗教祈福活动中。

(华夏学宫课程安排宣传,来源中新网)

根据《中华人民共和国教育法(2015修正)》第八条规定:教育活动必须符合国家和社会公共利益。国家实行教育与宗教相分离。任何组织和个人不得利用宗教进行妨碍国家教育制度的活动。

而华夏学宫在教学过程中,将宗教和教育糅合在一起,显然违反了教育法的规定。

采访过程中,一位不愿公布姓名的家长告诉我们,在学校中有一批人接受了这类“传法”,而校长作为核心人物也在这些涉及佛教的授课中逐渐被圣化和神化,“你知道么,就连现在出事了,不少人也还在等开课,也没有什么学生或家长公开说她的不好。甚至我带着孩子离开后,学宫那边还有不少家长打电话给我,让我回去。”

想来,这才是他们为何能接受无条件付出的同时,还能继续无条件听从学校要求和安排的原因吧。

“这就是乌托邦!”北京师范大学国学经典教育研究中心主任徐梓教授曾表示:现在许多读经教育、传统文化教育的推动者,热衷于培养圣贤,而传统文化教育的目的,在他看来,应该是培养既有知识又有文化的现代中国人。

乌托邦本就是如桃花源一般,梦醒是迟早的事,而贩卖乌托邦情怀和氛围的生意,也有崩塌的一天。

一边是十余万一年的学费、家长班学员关门闭店的义工付出、新校建立时超出预算的捐款,一边是低廉的学生教师、雁过拔毛的用餐费、没有提升的学习。吴晓家庭也好,刘芳一家也罢,在不断深入地参与和付出过程中,曾经笼罩在校长和学校身上的神圣光辉滤镜也逐渐淡去。

2018年年中,质疑和不满在这所以信仰为核心的学校中开始蔓延,不少家长回过神来后便陆续带着子女、家人离开。

离开之后

吴晓的父母在打算离开华夏学宫前,就开始为她寻找愿意接收的体制内学校。

父母去当地学校问了一大圈后,没有学校愿意接收她:“所有的学校都不愿意接受,理由很简单脱轨了那么多年,根本跟不上体制内的教学节奏了。”

“不过能从华夏学宫出来就很好了,妈妈带着我离开回到家的那天告诉我,突然感觉身心轻松,所以我想出来是对的。”对于离开华夏学宫这个决定,吴晓十分赞同。

在界面、中新网等媒体的采访报道中,吴晓的经历不是个案。多年封闭式传统文化学习,让他们与身边的同龄人格格不入。没有学籍很难找到愿意接收他们的学校、没有文凭很难找到理想的工作。

出来后,面对这个熟悉又陌生的大环境,脱轨产生的不适应、对未来的迷茫,让他们备受煎熬。刘芳告诉我们,现在不少离开华夏学宫的家长都在想办法给孩子找个有学籍、有资质的学校,但这件事很难。

于是自考、国际学校等方式成为无可奈何的选择。

山东大学儒学研究院副院长、国际儒学联合会理事、中华孔子学会副会长、颜子第七十九代孙颜炳罡曾表示:孩子一旦脱离了国民教育体系的序列而全日制学习经典,将很难再进入现代教育体系。

同时,颜教授告诫家长们:脱离了正常的家庭去一些私塾生活、读经的孩子很容易造成成长的缺陷:“我见过家长把孩子送到私塾后扬长而去,孩子跟着车边跑边哭的样子,也见过因为私塾不让家长孩子沟通,孩子躲在墙角哭的情况。家长在替孩子做出选择以前要慎重,学国学,是为了用国学,古人是为今人服务的,而不是让今人为古人服务。”

我们试着多个渠道联系华夏学宫方面,以确认这些情况。拨打了官方微信号上的对外联系方式后,提示已关机,而华夏学宫的官网,也维护了数周。

(维护中的华夏学宫官网)

事发后,华夏学宫易菁校长曾接受过中新网的采访,采访中表示:“不想回应,不想炒作。”

1月23日,徐州教育局回应表示:华夏学宫批复的业务范围是非学历的民办培训机构,该培训机构只能从事培训,不能从事全日制的面向中小学生的教学。老师也并非都具备教师资格证,学生若处于义务教育的年龄,应当上义务教育的学校。

次日,由徐州市教育局、铜山区教育局相关负责人及有关科室人员组成的调查小组抵达华夏学宫徐州新校区,对该机构办学资质、日常管理等进行摸底调查。

截止发稿前,华夏学宫将被如何处理,调查小组还查到哪些问题,均未公布。

被驱逐的良币

潘蔚是恶毒的后妈么?应当不是。

以孙楠一家的经济收入,将孩子送到国际学校就读,然后顺利出国留学,这应当是比较省心省力的办法。那她为什么要力排非议、费力不讨好地把买宝瑶送到华夏学宫,全家跟过去陪着她?

实际上,当代民间传统经典教育和现代私塾一直处于探索状态。

20世纪末以来,在国际儒学联合会支持下北京青年政治学院东方道德研究所的王殿卿主持了“中华美德教育”项目;1995年赵朴初等九人在第八届全国政协会议上提交《建立幼年古典学校的紧急呼吁》的提案,呼吁对传统经典教育采取保护性措施。

在20余年的发展和探索中,观念上重视了,但现实问题依旧没有解决。比如传统文化教育到底教孩子什么课程?其中的文化糟粕如何规避?如何与现代科学教育体系融入?现代私塾的行业标准、资质界定、审查机制和监管机制又是什么?

学什么、怎么学,一直没有官方统一的定论。

而当代中国家长,自身并没有接受过系统传统文化的教育,绝大多数也没有传统文化的理论基础。甚至“国学”到底是什么,这些家长或许也说不出个一二三来,用宗教形式进行教育行为也觉得没什么。

这种情况下,各种良莠不齐的国学培训机构汹涌而来,家长如何辨别和应对?

比如潘蔚选择效仿孟母,而童话大王郑渊洁选择自己在家教育孩子,这都是他们在尝试体制内教育无果后,想到的办法。

(郑渊洁与郑亚旗)

郑亚旗在成年后接受采访时表示:“没上小学的时候,郑渊洁一直都把与人为善放在首位教育我。可后来发现学校并不是以这种理念来教学的。那时候可能也不太规范,老师会比较凶。我是特老实的孩子,从来没有忘带过书,忘交过作业。

不过经常有学生犯了错就被罚站,这还是轻量级的,最恶劣我记得,老师说小孩子长大了没出息,没出息到什么地步呢?这老师老挂嘴边上,说‘你长大了吃屎都接不到热的’。”

上了三年“全日制家庭私塾”后,郑亚旗学完了中学的课程,从这所特殊的“学校”毕业。

百度百科上这么介绍郑亚旗:目前在北京皮皮鲁总动员文化科技有限公司任CEO;出席正义网、《皮皮鲁和419宗罪》普法安全系列讲座走进史家小学;出席由团中央、公安部组织的走进少管所,禁毒所,为青少年进行励志讲座。

这个正统小学毕业,“自家私塾”中学毕业的孩子,似乎证明,在专业度、系统性等多方面条件具备的前提下,现代私塾教育模式或许可以作为应试教育模式的补充。

孟母们的三迁

实际上,华夏学宫背后显现的国学乱象、全日制私塾教育问题,并不是一个新鲜的话题。

2005年,吕丽委成立了“孟母堂”。在这栋位于上海市桂林西街358弄6号的别墅里,全国第一家全日制寄宿式封闭读经学校正式成立。

师范学院毕业的吕丽委,在1998年在厦门接受了王财贵(台中师范学院语教系兼任教授,自1994年开始在台湾地区尝试“儿童读经”)的读经理念,认为王财贵是她的启蒙老师,同时认为“孟母堂”是王财贵式全日制寄宿式封闭读经理念的落实。

据“孟母堂”称其办学理念是从中国传统经典出发,从小培养孩子学习能力,完善个人修养与品德,而不以升学考试为目的。私塾为“全天化、住宿制”,所聘请的老师有不少是退休名师,而且背诵国学内容只是基本课程,中小学的基础教育也是私塾学生必须研习的。

据当时的《中国新闻周刊》这样报道:在这里,这些最小4岁、最大12岁的孩子们每天六点半起床,开始每天的学习。上午读中文经典,从《弟子规》到《易经》,每篇课文反复诵念,至少20遍。

下午是英语课,学生跟着CD机听音、跟读,选用的教材是《仲夏夜之梦》。孩子们的娱乐休闲时间是看历史剧《三国演义》和韩国青春励志片《大长今》,家长们认为对孩子成长有益。

看起来,与其说是学校,不如说是一些“志同道合”的家长,在12名孩子身上做的一个教育实验。

2006年7月,“读经教育与学校教育”研讨会在上海举办。研讨会中,“孟母堂”的颠覆性教育模式被公开,并被拿来讨论。随之产生了第一次全社会关于现代全日制私塾的关注和讨论。

当年7月17日,上海市松江区教育局下发告知单(沪松教[2006]94号),告知单指出,“孟母堂”属非法教育机构,从事的是非法教育活动,应立即停止非法行为。

随后,上海市教委7月24日对外发表意见表示,该学堂未提交任何办学申请材料办理申请,更未获得办学许可,未按规定把子女送到经国家批准的教育机构接受义务教育,属违法行为。

针对孟母堂事件,教育界、媒体、家长、学界的讨论,并没有因为孟母堂的叫停和上海市教委的定性而停止。围绕着“孟母堂事件”延展开的相关讨论和分析,涉及到了《义务教育法》的立法精神、中国教育改革方向、未成年人权益保护的边界等内容。

2016年,也就是国内全日制私塾教育模式探索尝试了10年后,郑惟生(当时报道中的人物化名)作为反体制教育实验的失败结果,被推上了风口浪尖。

2008年,郑惟生的母亲停止了他小学四年级的体制教育,将其送入读经私塾,此后他辗转8省市,先后在10个读经私塾求学。到2015年他已在私塾读经8年,背诵经书逾20万字。2015年放弃私塾读经,跟随同济大学柯小刚教授准备自学考试,打算重新回归体制教育。

由此开始了第二次关于传统文化全日制私塾教育的讨论。

山东大学的张颖博士欣曾发表了一篇名为《当代中国民间传统经典教育研究》的论文,文中复盘回顾了两次大范围讨论的现象和结果后,这样总结到:在第二次影响较大的关于传统经典教育方式的反对中,媒体的情绪性讨伐取代了第一次知识界学理性分析。

而这次由孙楠一家引发的对华夏学宫的相关讨论,算得上第三次了。相信在家长们不断的焦虑和需求的衍生中,还会有即将到来的第四次。

(注:应被采访者要求,文中姓名均为化名,且隐去了部分个人情况。)