摇摆的北漂:外面的人想进来,里面的人想出去

编者按:本文来自微信公众号“未来城市FutureCity”(ID:caijingtod),作者:严瑞,36氪经授权发布。

文 | 严瑞

采访 | 严瑞 黄皓宇 张世亮

上世纪四十年代,钱钟书写《围城》,钱夫人杨绛说:“围在城里的人想逃出来,城外的人想冲进去。”

本世纪以来,北京成为太多人生命中的真实围城——很难想象,首都四通八达,竟少有人能做到想来就来,想走就走。

在这个过大的国家首都城市里,顶尖资源凝聚出一座疯狂的金字塔,太多人愿意为此徒手赤脚往塔尖试探。有人为功名、有人为淘金,有人要给后代一个丰裕未来。一些人会成功,一些人由半山滚下、精疲力尽,从山顶到山底。

▲ 北京国贸,图源自网络

一座城市对人造成的围困是无形的,不是用墙或者通电铁丝网,而是所谓“更好的资源”和“更好的生活”。人们很难不被它吸引,并因之付出青春。然而,好坏总有限度,经济学讲边际效益递减,一旦某种要素被过度投入,产出增速趋缓,边际效益就要相应缩减——生活同样如是。

普通人生活要追求性价比。如今,寒窗苦读十余年后,太多北漂仍要付出一天中的十几个小时工作,和四户陌生人合租房间,每天通勤三小时、吃整年外卖、接听除夕夜工作电话……学历贬值、回报周期无限延长,价值感会没有底线地下降。

不断吃“苦中苦”,成为“人上人”的收益比就越缩水,可吃苦越久,沉没成本就又越大。于是,选择加入北漂行列,无异于一场人生的豪赌,赌自己有出头之日。人才带着热望趋之若鹜,人口在此巨潮中饱和,恶性竞争由此展开,四通八达的北京城因此太过拥挤。

其他城市“抢人”大战,上海也出台人才引进落户方案,可北京户口仍旧一纸难求。晚上六点,地铁口寒风中排队的人们,在摩肩接踵喘不过气时,会不会产生疑惑——何至于如此呢,北京?

▲ 北京2号线地铁朝阳门站进站口

离开北京

它发生在梦醒时分,却并没有那么简单

宋河决心要转专业。他要“离开北京”。

这个城市没有他想象中那样好——发展单中心、布局摊大饼,城中村与天价房比翼齐飞,本身是美食荒漠不说,外食成本还很高,人均一两百都不一定吃得到真正的美味。大多时候,他都是被困在食堂日复一日,偶尔出校,几乎像是放风。基本的吃穿住行幸福感低下,生活就很痛苦。

大学的学习氛围也与希望的大相径庭。知识被系统性地工具化,成为GPA大厦的砖块。在中传新闻系两年,绩点战的硝烟从大一第一门课开始就呛人。高校比高中多出一个吊诡的“pre”小组展示作业,他的同学们拼贴各路高深理论,恨不能在几分钟里讲出整个宇宙。

要挤破头为无意义行为买单,要降低生活要求——考证、刷分、竞赛,“奋斗!”——才能勉强跟上竞争白热化的大部队。向上看,新闻业在北京集聚的景象无比热闹,几乎能想象未来的自己:为一篇早被写滥的热点,熬夜到半夜三点,太阳升起又向下一个风口冲去。

离开这样的媒体环境吧。坚持到大二结束,宋河终于下定决心,转向就业区域性选择更为宽松的广告学。“在北京奋斗,你只能保持原状,出不了头的。”重新进入一个领域,和父母沟通同时也是跟自己博弈,这个过程固然痛苦,但对宋河来说,总比在北京承受非人压力要好。

同在北京某媒体实习的林家煜也准备离开了。

“其他城市对我们(留学生)政策都很好,甚至还给钱(让我们落户),北京什么都没有。”

从英国G5高校研究生毕业归国,林家煜的实习首选在北京。他有稳定的感情生活,明确的职业规划以及自信的专业实力,却在浏览北京落户政策时顿住了手指。从小到大的求学经历告诉他,只要把学习做到最好,一切都应该能顺水推舟。可北京却并不买账,这个地方最不缺的似乎就是精英,它不会主动选择你。

但知识毕竟是选择的资本,对林家煜或者宋河来说都是。他们手握985和国外名校学历,既然这个城市留不下,那不如另寻高就。

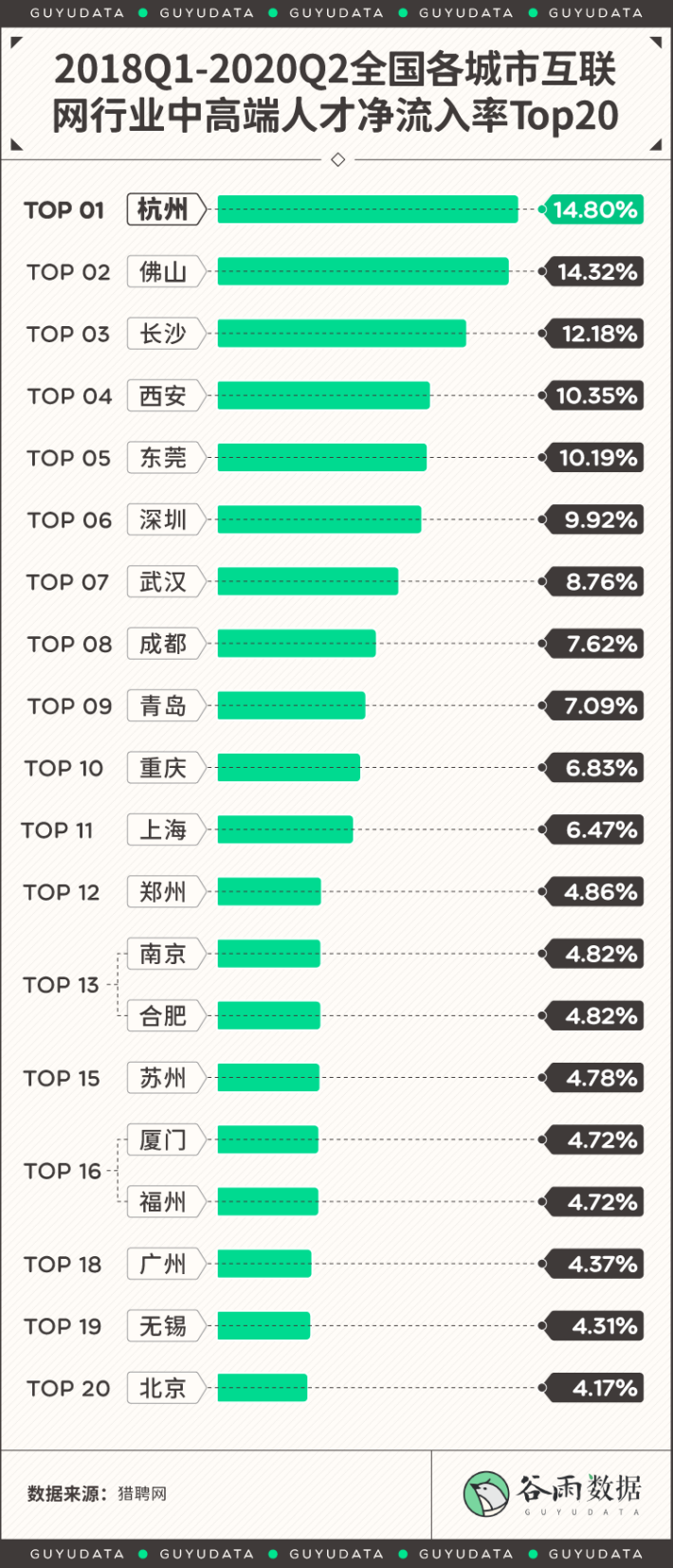

▲ 北京市2018至2020互联网高中端人才流入率仅排在20位

近年来北漂逃离北京的话题热度很高,数据也能作映证,它看起来不再是最热门的人才流入地了。但要注意的是,“留不下就走人”的逻辑看似正常,背后实则盘踞着扭曲的竞争机制,并呈示出一个城市的发展危机——不是人才挑选城市,而是城市挑选人才。

离开北京,没有那么简单。

刘鑫是沈阳人,2006年在北京入职北京某报做调查记者,正赶上2010年前后中国纸媒的巅峰节奏。那时他供职的媒体以及其竞争对手,随便哪一个放在外面,都有响当当的名号。也就是同时,北京房价开始水涨船高。

那会儿双井、潘家园一带才开发起来,CBD房价不过2万/平,比当时沈阳的2、3k/平贵出10倍,但比起现在动辄10万/平,似乎还是友好得多。可刘鑫从普通家庭出来,一方面不太能接受十倍于二线城市的房价,又有些骄傲,觉得“北京有什么了不起的”,以为这房价一定会有跌下去的时候。

然而,事实证明,北京的房价并无可能跌落,反沿着愈发离谱的方向发展而去。直到2015年,房价势头已飘高到望尘莫及、诸多行业好友也相继离开,刘鑫才发觉,也许,自己在北京的记者生涯,就要划上句号了。

他与编剧行业的妻子搬回沈阳,在1905文化创意园开了家小书店。妻子有写稿需求,家里太封闭、普通咖啡馆或饭店太嘈杂,静谧而半开放的书吧是不错的选择。但在沈阳,经营以读书为主题的书店并不赚钱,他们从北京移植而来,主打安静、无摄影、文艺小众的书店文化遭遇水土不服,每月亏掉5、6万是常有的事。

▲ 沈阳1905文化创意园,图源自网络

但刘鑫和妻子都放不下这点儿执念,对文化品位、精神需求的执念,是他们能从北京带走的为数不多的东西,于是勉力支撑,他一边从京圈的老资源那里接手策划案和约稿需求,一边和妻子维系着书店。做到现在,几番进退之下倒也跻身城市精英的行列。可他的生活虽在空间上退回二线城市,美名其曰享受慢节奏,可时间上,总要跟着北京那边的甲方来。

人在沈阳坐,活儿从北京来。谈到北京,刘鑫说自己对它的感情实在很复杂。说是逃离了,但不可否认,这座城市的灵,还久久盘旋于这位“精神北京人”的头顶。笔者曾试图问他,前几年没在房价尚能负担的时候买入,是否后悔,但我们也知道,人生没有如果,一切选择都是木已成舟。

人才过于饱和、外溢,因此衍生出不少退居二线的一线工作者,还催生不少类似“猪八戒网”的互联网平台,提供全职业外包工作介绍服务。

▲ 猪八戒网,图源自网页截图

但这实际上并不能算是产业创新。创新的根本目的,是增加利益总量、开拓发展道路。而此类给一线资源与二线打工者“拉皮条”的商业逻辑,本质上靠的是资源垄断。北京的资源好像二线城市人才脖子上的项圈,牵着他们为之付出时间;人才们并非主动离开北京,而是留不下、挤不进,不得已。不平等关系里,二线城市永远是被忽视的角色。

因此,有时不是人才们不想离开,而是不得不选择留下。

留下的都是“PSD”

Poor Smart Desire

北京有太多其他地方没有的珍惜资源。

孙方,是土生土长的北京人,学习工作、相亲结婚。一切都在北京或者说在西城那片地方展开,他和北京之间是零距离接触。求学,没有多么轰轰烈烈,就是考高中的时候差点失利,靠着最后仨月力挽狂澜。

▲ 在写字楼间穿行的年轻人,图源自网络

工作继承母亲国企单位的路径,走着走着,由身边人介绍相亲结婚。孩子的学区房“没费什么事儿”,因为家旁边就是学校,直到现在,他觉得自己人生平平淡淡,不那么值得被羡慕。也是,无论是否生在北京,每个人都要在时间洗礼下逐渐接受自己的命运,接受之后,也就无论好与坏。

但孙方所拥有的这种不值得被羡慕的平淡,已经是太多北漂人的终极追求。北京作为首都,坐拥无法匹敌的政治、文化、经济资源。这种无法匹敌并非夸大其辞,政治上,在以行政等级作区划标准的体系中,北京当属独一无二,政策资源无与伦比;文化上,作为全国高等院校的中心,这里聚集了全国数量最多的重点大学,包括TOP1、2的清华北大。有这二者作基础,不谈自然资源禀赋和城市规划,就足以让北京在城市发展潜力中一骑绝尘。

珍惜资源珍惜在它的有限性,在市场经济无形的手下,有限资源当然会为高等级人才所争抢。但本文开头也提到过,经济上讲究边际效应递减,已经吃撑的人,面对再山珍海味的食馐也难提起兴趣。

这时,想要在已经饱和的北京城寻得一席之地,人才就得玩儿命。

“相比我们这个工作,996就还好吧,我们应该叫7x24。”

“虽然我的工作比996要累,但是学习曲线更陡峭,没有大厂那么机械化。”

就读国内TOP2大学金融系、将于2021年毕业的李乾益说道。

他的第一份实习在2018年冬季,那时他大二,元旦的晚上在公司加班中度过。加班完毕,老板帮他叫一辆豪华商务轿车回学校,轿车驶离世贸天阶时,李乾益看着窗外,突然觉得留在北京似乎是相当困难的事情。

▲ 北京世贸天阶,图源自网络

事实也确实如此。就读国内最顶尖的学府,在业内头部的投资公司实习,他最大的感受是“学历贬值了”。他只是个普通清北的本科生,刨除那些含着金汤匙出生,能带资进组的同学们,公司还有太多G5、藤校人才可供选择,每个人都从起点就开始顶尖化。

有钱、有才、颜值高的同僚比比皆是。在这种情况下还要保持自信、乐观奋斗,是非常困难的,李乾益也经常陷入自我怀疑的窘境。所谓人才,就是对岗位具有无可替代性的人,按学历与能力来讲,他本应是人才中的人才。但在这个人才过于饱和的系统中,自己只配做替代性极高的打工者——他必须与这种分裂感作斗争。

健身与工作,就是李乾益找到的斗争方式。在健身房流汗,学习健身知识以做到想增肌就增肌、想减脂就减脂,能给予他莫大的安全感,对身体的掌控是一种正能量。而相对身体,情绪方面他不太擅长社交,也无心学术,因此和忙于保研科研的大氛围并不融合。小镇做题家所背负的精神重压,在绩点争霸赛中令他窒息,他便想办法在实习工作中找到归属感。

“怎么说呢,这种压力不会一下子把你打倒,但也永远不会消失。有时候就突然给你来一下儿,你难受完了,还是要继续生活。”所谓此恨绵绵无绝期,大抵如是。

毕业清北,又有名企实习证明,去哪里得不到更自在的人生呢?干嘛在被贬值的环境里卧薪尝胆?也许会有很多人发此一问。

实际上,选择北京、“人往高处走”,并不是李乾益想要留在这里的全部因素。他是北方人,做投资行业,从本科实习阶段就建立起的人脉关系牢固地盘亘在北京,自己又不喜欢南方的气候,国际上留学形势不算乐观、最终还是要在国内就业……

人不仅会往高处走,还要往近处靠,想留在更熟悉和习惯的环境。纵观北方城市,能叫顶尖学府学子为之拼搏奋斗的城市,哪有能与北京媲美的呢?

小时候生活苦,出生在西北地区,文化教育资源落后,很多兴趣爱好受限制。抛开金融学不说,他的兴趣在戏剧、音乐剧,可是出身没得选择。留在北京,不仅是所谓的求成功、求富裕,或是什么虚荣心,而是对自己生活期待的满足,同时也给下一代更宽裕的选择空间。

这种思路不是李乾益独有的。为了更好的选择,接受7x24,甘愿过劳以等待自己在北京立足的那一天,这是每个茕茕孑立,于北京“漂泊”之人最宏大其实也最朴实的愿望。

赵梓楠也是早已接受这种付出和回报比的北漂一员了。她和李乾益来自同一个城市,从西北闭塞的小天地走出来,已在北京打拼七八年有余。不同于李乾益的学历光环,她从互联网大厂最红火的时候加入进去,经历过几波互联网行业嬗变浪潮,最终落脚在目前的互联网人工智能平台公司,可以算是个“老互联网人”了。

▲ 地铁里的“打工人”,图源自网络

在近十年的辗转中,她做过大厂也做过媒体,“其实每次跳槽都是因为公司给不了我想要的,或者我给不出它的需求,是合适不合适的问题。”但从来没想过离开,因为互联网产业离开北京几乎没有发展的空间,甚至自己家乡那个城市根本就没有所谓的互联网产业。

很多人都会因为这样那样的因素,和她一样,不得不选择北京。

五六年前,所谓互联网大厂兴起的时候,就已经有996这类工作强度了。不过那个时候还有加班费,据她回忆,当时,新浪周末加班费应该在平时工资的1.5—2倍,并且也没有现在如此硬性的打卡制度。

▲ 在互联网大厂办公的年轻人,图源自网络

但看看近日拼多多被曝出的员工猝死、自杀事件,现在的环境显然全无当时的弹性。赵梓楠不想被“卷”进这种人命机器里,和猎头谈判或公司面试的时候,都很强调不想要拼多多式的工作,虽然有朋友在那里,赚钱确实更多。

她认为自己还是很看重生活,想把工作和生活分开。但本次采访时间是在周六晚上六七点,采访完毕后,赵梓楠八点钟需要负责上线一个活动。我们不能判断这是否算是把工作和生活分开了,但起码她保留了自己的一些选择权。

最后,她笑了笑,说采访自己得不出什么有意思的东西,毕竟已经是老油条,996不996的,其实也没有什么讨论的必要。你想留下,习惯就好。

习惯就好。是的,在艰苦的北漂生活里,能留下的都是这些有能力、敢吃苦、有必须选择北京之原因的人。李乾益戏称自己为PSD(poor,smart,desire)——贫穷、能干、渴望北京。在北京苦干拼搏的时候,自己也成为这个庞大城市里一张隐形的PSD格式图层,成千上万的PSD叠加在一起,价值贬值、看不到厚度,却奋力地争着向上游浮去。

永远的金字塔尖?

当边际成本碾过“打工人”的底线

北京其实从来就不是一个容易留下的地方。

近日各地出现零星式病例,大家在关注疫情状况的同时,也不无幽默地发现,北京顺义两位确诊病例的动线,不是上班出差考研,就是不停地兼职兼职,而沈阳呢,吃完烧烤去泡澡,成都病例,则换着花样儿地夜生活。

如此对比,北漂生活显得格外艰辛。但这并不是近几年,或者近十年来出现的情况,北京,从来就不是一个好立足、好留下的城市。

任平自1985年来京至今,已有36个年头了。那时候,他们是恢复高考后的第一批研究生,当时一个公司里哪有几个大学生?研究生像珍稀动物似的,太少见。所以那时有北京的大学跟他联系,口对口地招揽他们去工作,只要摆出自己“研究生”的头衔,面试几乎战无不胜。

▲ 老北京的筒子楼,图源自网络

但就是这样,任平也是1987年才结束单身公寓生涯,勉强分到筒子楼里一间11平的小屋子。那时,户口的制约性力量就已经影响着生活的方方面面,比如说,有北京户口,就能买煤气灶。没有户口是买不到煤气灶的,要是上黑市,价格实在高得离谱,只有跻身最顶尖层级的人才,才能顺利落户,买到一台做饭不会像柴火灶一样熏死人的煤气灶。

▲ 筒子楼内景,图源自网络

这个顶尖,要“尖”到什么程度呢?大概像任平的太太,十几岁就获得国家杰出科技青年奖,到现在已获得评选院士资格。据中国科学院院士信息公开表,截至2020年,我国全国共有院士811人——相比这811个名额,北京有多少间高校、多少毕业生,又有多少人口,他们如何能筹得自己的煤气灶呢?

北京对稀缺资源的垄断、人才聚集性竞争,是一以贯之的,也许进京准入门槛的条件种类有变化,但门槛本身是只高不低。想留下,人人都是PSD,人人都得接受996。但这个门槛并不可能,或者说,至少也不应该没有止境地抬高下去。

影院第一排的人站起来,挡住了第二排,第二排于是站起来,挡住第三排;接着第一排的人踮起脚、第一排的人踩在椅子上、站上台子、爬上屏幕……某一刻,除了第一排几个疯子之外,没人再看得到电影了。

后面的所有人,面对已经看不到的屏幕,难道一起坐下听声音吗?

不会,有人会离开,就算没人能把趴在屏幕上的人拽下来,也会有人选择退出这场荒谬的放映。抑或后排的人也冲上去,爬上荧幕,爬上彼此的躯体,最终脆弱的放映屏摇摇欲坠,也许轰然倒塌。无论哪一种,都是不可取的发展模式。

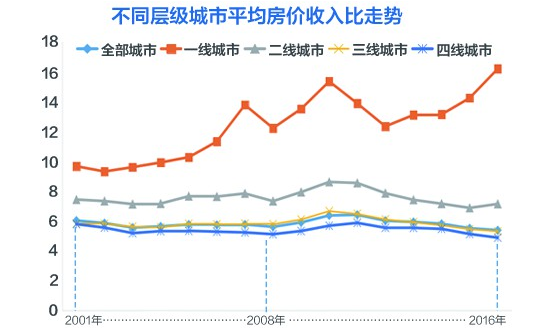

我国一线城市和二三线城市的发展节奏,一直以来都不算同步。以房价为例,2001到2016年,房价收入比的走势几乎只有一线城市在涨。

▲ 数据来自《中国城市竞争力报告No.15》

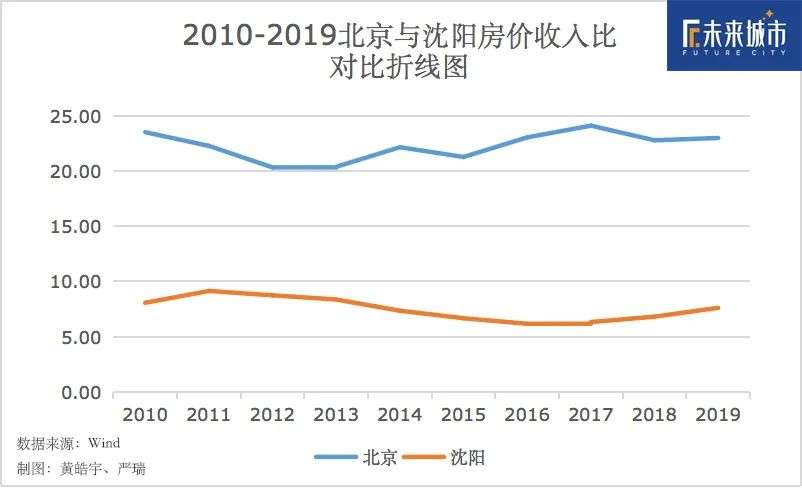

而北京则更为不同,近十年来,它的平均房价收入比保持在22-23左右,几乎没有变化,一直高于普通二线城市3倍左右,并没有一般一线城市2008年开始的上升趋势,几乎可以说是“一出现就是高峰”。

与上海、广深、成渝的都市圈发展道路不同,北京在行政区划上有着不可比拟的优先级,这也导致它在长久的文化积淀中本身就有着森严的等级思想。在最高层力推京津冀一体化和都市圈发展之前,一个“环北京贫困带”困扰了京津冀多年。

教育中心使得人才集聚,行政中心制导着行业风向,北京的核心资源几乎无可让渡,难以真正辐射周边。一旦踏足北京,与之勾连,那么此后的人脉资源、事业规划,就很难再与北京割裂。

北京围困的真正原因,也就在这里显现出来。它实在太过“一枝独秀”。

但是,过于严苛的落户政策和人才选拔机制,是在跟个体付出行为背后的心理防线博弈。一旦资源获取的难度彻底碾压人才所能付出努力的心理底线,留下的人便越来越少,留在里面的人也很快会支撑不住。那么,恶性竞争谎言式的氛围无以为继,类似互联网企业过度繁荣的泡沫被吹散,城市就很可能陷入人才空心化状态,从而丧失发展动力。

自2016年以来,北京常住人口的增量和增速已经开始呈现负增长趋势。

流入减少、人口调控政策看似获得成功,但这并非市场、人才、资源自主磨合产生的结果,也就是说,竞争压力并没有降低,甚至因为失去了低级人才基础,留下的精英们只会越活越累。这种人口调控,本质上表现出的是过高门槛造成的流动壁垒。

这种壁垒,会在北京城市发展潜力中埋下隐患。如果说资源和人才自下而上形成一座狂热的金字塔,那么金字塔尖的卓越,要靠金字塔底部做支撑才能得以维系。

据中国社科院每年发布的中国城市竞争力报告,近十年来,北京城市竞争力排名实际上处于一个下滑的趋势。

这个趋势,也许已经为北京的城市发展敲响警钟。人,是城市发展的核心细胞,人的生活是城市发展的最终目的。后现代工业时代,高附加值人才选择城市,城市吸纳人才获取发展活力,平衡互利,才是更为人性化的发展模式。

如果强行制造资源壁垒,靠堆积准入门槛来倒逼人才流出,变相遴选能够承受苦难的PSD,这些“无名图层”们的desire何时会燃烧殆尽,实在是未可知的因素。

(作者系《财经》实习研究员,本文中人名均系化名)