你的大脑里住了一个人,而那个人并不是你

编者按:本文来自微信公众号“远读重洋”(ID:readabroad),作者:ReadAbroad,36氪经授权发布。

问你个问题:你觉得你的脑子听你使唤吗?

你想琢磨什么,就能让它琢磨什么吗?

哪有那么容易!

很多人以为,自己能很好地控制自己的情感、想法和行为。

但神经科学告诉我们,这种想法是错的。

你的大部分大脑活动,是一些你完全都没有意识到、你也没法控制的生物过程。

今天要给你介绍的这本书,《隐藏的自我:大脑的秘密生活》(Incognito),就想带你重新认识一下,你既熟悉又陌生的大脑。

你的大脑里住了一个人,而那个人并不是你。

看得见的盲人

有一个 40 岁的中年男人,已经结婚 20 年了,突然有一天,他的妻子发现他迷上了儿童色情作品。

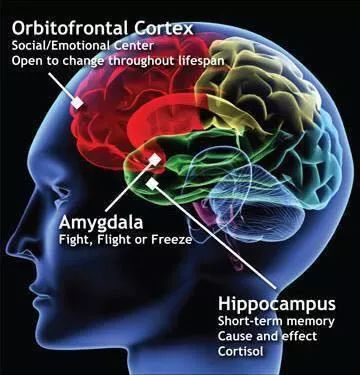

医生检查以后,发现他大脑中负责决策的部分——眶额皮质(orbitofrontal cortex)长出了一个巨大的肿瘤。

等肿瘤切除以后,他怪异的性癖好立马消失了。

不只是病人缺乏对大脑的控制,在正常人身上也一样。

在棒球比赛里,一个投球手扔出去的高速球,可以在0.4秒之内被击球手击中。

问题是,击球手至少需要 0.5 秒才能有意识地判断出球的方向,为什么击球手不会错过这些高速球呢?他们难道会“先知先觉”吗?

不,因为人做出的很多决策,不是用意识做出来的,神经元的运作是在潜意识里快速进行的。

你以为你看到的是“现实”。

但作者告诉我们,现实不过是潜意识构造出来的幻觉。

我们感知视觉图像的系统,不是一台忠实记录的摄像机,它只是将到达大脑的电化学信号进行“翻译”和解读。

不信?举个例子。

有一种病,叫安东综合征(Anton syndrome),说白了就是有些人因为中风,或者头部损伤,导致失明。

但他们坚持不承认自己失明,他们觉得自己依然能够看见东西!

一些医生认为,这些患者是由于脑损伤,导致视皮层与大脑的语言中枢之间的通讯受阻。

视皮层能够接收到视觉输入,但是不能对这些输入进行解析,大脑中的语言中枢就虚构了一系列的视觉反应。

大脑对 5 种感官输入的信号所做的解释,并不能真实地反映世界的真实面貌。

在一些刑事案件当中,随着 DNA 证据的广泛使用,警方经常发现目击证人的证词是完全错误的。

目击者的证词不可靠,一部分原因是,犯罪相关的紧张、刺激的经历突然出现,往往会让人更关注某些细节,而不是关注现场人员的整体情况。

比如,一个抢劫犯挥舞着一把枪,目击者很可能会把注意力集中在枪上,而不是在抢劫犯的脸上。

这时候,大脑就可能虚构出并不真实存在的事件细节。

在有些抢劫案当中,即使行凶者没有拿枪,有的证人也有可能“看到”了一把枪。

他们并没有刻意撒谎,这种对现实的错误描述,是大脑的一种典型表现:当你从感官感知中收集到的细节出现缺漏时,大脑会自动把它们填满,以符合自己对事件的描述。

事实上,大脑对我们施加的控制,比我们对大脑的控制,要复杂得多。

哥吃的不是薯片,是传承

我们控制大脑的所谓“意识”,就像什么呢?就像一艘大船上的乘客,相信他自己正控制着这艘船,而实际上,这艘船的大部分功能都是自动化的。

我们很多时候克制不住的“冲动”——所谓“食色性也”,并不是我们的“弱点”和“不足”,相反,它是为人类祖先更好的进化服务的。

大多数人觉得,苹果、鸡蛋和土豆都算是好吃的东西。

因为它们富含糖、蛋白质和维生素,所有这些对我们祖先的生存都很有用。

而人类对“吃翔”这种事极度反感、觉得恶心,原因之一就是它里面含有有害的微生物,会让人生病,所以那些被“翔”吸引的祖先可能早就灭绝了。

人类不会觉得这只青蛙比那只青蛙更“好看”,只会觉得这个姑娘(异性)比那个姑娘的颜值更高,因为从进化的角度来说,人类与其他物种杂交是不可能的,所以被它们“吸引”毫无意义。

哪种生物对我们具有“性吸引力”,能更好地帮助人类繁衍后代,人类的审美就会往 TA 身上去靠拢。

类似的,你可以想想,为什么我们很难想象出四维、五维的物体?

为什么我们对特别大的数字并不敏感?大数之间的加减乘除做得都很费劲?

一种解释就是,这些能力对我们的祖先“没用”,它们不构成任何进化上的优势。

当你熬夜玩儿手机,肚子咕咕叫的时候,你看到桌子上的薯片,想起冰箱里的小蛋糕,你感到诱惑难挡的时候,

你知道,你不是“一个人”在战斗。

杀人这锅我不背

有一个叫查尔斯·惠特曼(Charles Whitman)的年轻人,25 岁,本来和妻子十分恩爱,但是在很短的时间里,他变成了一个用狙击枪杀人的恶魔。

警方把他击毙以后,对他进行尸检,发现他大脑里有一个巨大的肿瘤。

肿瘤压迫着大脑里的杏仁核(amygdala),这是一个跟情绪调节紧密相关的区域。

问题来了:该为杀人暴行负责的,是查尔斯,还是查尔斯的肿瘤?

他是用自由意志扣动扳机的男人,还是被病变大脑控制了双手的男人?

没有答案。

我们不想为恋童、好色、暴食、谋杀者脱卸责任,仿佛他们都很“无辜”。

我们只是想重新开始思考一个问题:我们在多大程度上,是“身不由己”的?

我们有时候,是不是在执行一些已经预先设定好的、连我们自己都看不懂的“程序”呢?

大脑,你别看它只有两三斤的重量,它可是人类已知宇宙中最复杂的物体之一。

它所包含的细胞,相互不断地发送着信号,这些细胞的数量,比某些星系中的恒星还多。

而神经科学给我们带来的一个启示就是:无意识的大脑控制着大脑的绝大部分活动。

在很大程度上,人类无法控制自己的思想和行为。

有一种说法是,人类的天性,只不过是成千上万年以来,人们集体采纳的本能的集合。

下次,当你觉得要动用意志力拒绝什么的时候,别忘了,你正在对抗的,不是一个“不好的自己”,你真正对抗的,可能是整个人类。

抑郁症,好养活?

有一些问题,是过去科学很难解释的,比方说,患有严重的抑郁症、容易起自杀念头的这些人,为什么在数量上没有越来越少?

因为得了抑郁症的人反而会具备某种“进化优势”。

安德鲁·米勒博士(Andrew Miller)和查尔斯·雷森博士(Charles Raison)发表的一篇论文中讲到,与抑郁症有关的基因变异,对免疫系统也有影响。

在过去,拥有这类基因变异的遗传系(genetic lines)更有可能在传染病中存活下来。

与抑郁症相关的常见症状,比如精力丧失和社交退缩,都是有效减少能量输出的方式,可以让一个人的身体储存更多的能量来对抗感染。

同样地,从社交场合中抽身而出,本来就可以降低一个人感染疾病的风险。

密歇根大学的研究人员也发现了抑郁症和人体免疫系统之间的基因联系。

研究发现,患有严重抑郁症的人更有可能拥有变异的 NPY 基因。

正常的 NPY 通过增加抗压能力,降低了一个人抑郁的机会。

而变异后的 NPY 基因不会增加一个人的抗压力能力,却会增加一个人抗炎症的能力,让一个人更有能力对抗感染。

所以抑郁症患者,在某些恶劣的生存环境中,可能反而比一般人更具有生存优势。

我们有自由意志吗?

关于“得了抑郁症,抗感染能力更强”这件事,我个人抱着怀疑的态度,但《隐藏的自我》至少让我明白了一件事:

关于我们的大脑,人类的理解还非常片面。

我们总以为随着现代社会的进步,人类的理性、自我意识、自由意志,都在跟着快速成长。

但事实上,那可能只不过是我们一厢情愿的“增长的幻觉”。

我抬抬手,眨眨眼睛,思考一下明天上班穿什么,小长假去哪里玩儿,

我以为这就是我的“自由意志”,

但它可能就像我走进一家快餐店,我看着“琳琅满目”的汉堡和套餐,想吃哪个吃哪个,我以为这是我的“自由”,却忘记了“超值套餐”的选择终究有限。

大脑就像这家快餐店,我领餐的服务台叫“意识”,而整个后厨就像一个黑箱,我对它整个运作的机理,几乎一无所知。

心理学家做了一个很有意思的招聘实验。

他让参与实验的人在一间屋子里观察,一个来应聘的人是怎么面试的,最后让他们决定要不要让这个人通过。

第一组受试者看到面试者独自坐着,

第二组受试者看到他坐在另一个瘦子旁边,

第三组受试者看到他坐在一个胖子(超重的人)旁边。

结果第三组人看完面试,几乎一致表示:这个面试者缺乏专业技能和人际交往能力。

第一组和第二组得出这个结论的人比第三组要少得多。

谁的锅?是胖子的锅,还是下意识歧视胖子的大脑的锅?

我们都不是不讲理的人,但我们的大脑也并没有我们自以为是的“那么理性”。

作者甚至还讲到,患有额颞叶痴呆(frontotemporal dementia)的人,大脑中控制冲动的区域会退化,导致这些人会在商店里偷东西,在公共场合脱衣服,甚至纵声放歌。

不禁让我想起前一阵热播的《都挺好》里,倪大红饰演的苏大强,他先是使劲作妖,折腾儿女,最后患上阿尔茨海默症,性情大变,成了一个通情达理、和颜悦色的好父亲。

编剧最后是煞费苦心,好歹把戏给圆了过来。

但是无论是编剧,还是脑科学家,没有人能保证,一个人得了什么跟大脑相关的病,性情就一定会怎么变。

研究大脑实在是一件很有趣的事情:

但凡我们研究一个东西,就需要动脑;

可如果研究的本来就是大脑,那可着实就得让人“费点脑子”了。

就像《隐藏的自我》作者自己说的:

如果我们的大脑简单到我们都能搞明白的地步,

If our brains were simple enough to understand them,

那我们可就没有能搞明白它的那股子聪明劲儿了。

we wouldn’t be smart enough to understand them.

你说是不是这么个理儿?