复制中国:传音的三次非洲冒险

编者按:本文来自微信公众号“远川科技评论”(ID:kechuangych),作者:陈帅/刘芮,出品:远川研究所科技组,36氪经授权发布。

2006年11月,进入深冬的北京寒意逼人,但新开张的首都机场专机楼前却热闹非凡,最多的一天时间里,有整整17位非洲国家元首从此处抵达参与中非北京峰会。他们的目的很简单,和中国达成史无前例的基建改造协议。

比如埃塞俄比亚,人口逼近1亿,但是移动用户不到70万,一张SIM卡在黑市可以炒到100美元,相当于普通人大半年的收入。对于既没有技术,也没有外汇购买通信设备的埃塞,覆盖全国的通信网络似乎是一个遥远的梦想,但他们却很笃定中国人能给他带来希望。

非洲人押对了宝。会后埃塞俄比亚与中兴通讯便签署了15亿美金的合同,资金由国家开发银行提供的“买方信贷”先行垫付,随后1000多名中兴通讯工程师远赴非洲开始建设,并且4年内就完成了使命。在2012年,埃塞俄比亚的移动用户已经超过2000万,增长了30倍。

在埃塞俄比亚发生的奇迹,只是2006年中非峰会成果的一例。在这场汇聚了53个国家,48位元首的峰会结束后,在尼日利亚、肯尼亚、卢旺达等国,来自中国的通信和建筑工程师也开始同步建设。

不久之后,,传音的销售队伍也乘坐着飞机抵达非洲,进入了非洲人口第一大国尼日利亚,再如同蛛网一般,转向非洲的50多个国家。

而传音,也跟随着中非关系的不断深入,进行了三次升级。

01 第一战:中国制造

西非国家尼日利亚的首都拉各斯,拥有和上海一样超过2000万的人口,还诞生了非洲首位诺贝尔文学奖作者沃莱·索因卡。虽然被称为“非洲纽约”,但拉各斯的发电量却只相当于纽约一个区,伴随着起源于尼日利亚的African-pop(非洲说唱)的快节奏,整个城市都笼罩在数以万计台发电机的嗡嗡声和堵车汽车的喇叭声中。

拉各斯 尼日利亚

距离拉各斯市中心西北13公里,是西非最大的电脑城ikeja市场,驻扎着超过3000家商店,每天有超过100万人在此进行超过15亿尼日利亚奈拉的交易。但这里并没有高耸的商贸大厦,更像是一个村庄,两侧是两三层的小矮楼和凌乱的电线杆,道路则被巨型遮阳伞和帐篷组成的摊位赌的严严实实。

美国人叫它西非硅谷,毕竟它真的跟美国硅谷签了战略合作协议,但在中国人这里,它有一个更贴近的名字:西非华强北。看到了拉各斯密集的人口和对西非的辐射能力,传音的第一站,就定在了拉各斯。第一批传音员工经过了20个小时机程后,赶到了尼日利亚。在这里,他们需要以不到20个人的队伍,去征服这个2亿人口的市场。

当然,这块红海并不是只有传音看到了,华强北中白牌机、山寨机也瞄准了这一块肥肉。

2006年,华强北聚集了300多家蓝牙生产企业,200多家天线生产企业,150多家电池制造企业,140多家主板研发企业,50多家外观设计公司和140多家组装企业。一旦中国市场不再能容下这些蚂蚁雄兵的不断崛起,空白的非洲市场就成为了他们最后的乐园。

随着华强北商人抵达非洲的,除了低价,还有混乱。在那个中国手机占据了市场数量却未曾打出知名度的年代里,一夜暴富的故事在这里屡见不鲜:

莆田背包客们,成群结队在深圳收购二手诺基亚在Luthuli与尼日利亚三线村镇转卖,把这些工业垃圾换成劳斯莱斯或者玛莎拉蒂。有人将手机做成国际品牌的样子,专门高价卖给非洲的酋长;还有人从国内批发来的白牌手机,只待入境,就贴上诺基亚、三星的logo换成成沓的美元存在家中。

“假货最猖獗时,诺基亚每销售10万台正品手机,市场上就同步卖出15万-20万台假诺基亚。”外形上看,这些白牌机、高仿机可以做到与诺基亚一模一样的外观,但拆开内里,居然可以做到诺基亚也没有的双卡双待,继续往下拆则会发现,标注着待机一周的产品,实际上充电两小时,通话五分钟。

但白牌机的好日子并没有持续多久。传音很快就对他们发起了第一次打击。

方法简单粗暴,就是对于白牌机的短板,传音要针对性的打击。这些手机最明显的问题就是由于没有售后,看不见的地方往往拼命减料,最严重的地方就是手机电池,往往长则数月,短则几天甚至几小时就会失灵。传音不但推出超长待机,甚至玩出了1万毫安电池标注8千的反向操作,很快和白牌机形成了产品认知差。此外,传音还自建售后服务网络,走出了截然不同的一步。

同时忍无可忍的非洲政府也开始出手打击这些白牌手机,2012年3月,肯尼亚、乌干达和坦桑尼亚一起切断了假冒其他品牌手机的信号,7月,3名游商试图向村民兜售假诺基亚时被村民报警抓获,听闻要交650万先令罚金否则就要入狱后,一名被告当场晕倒。而被称为非洲华强北的ikeja则两次被关停整顿,直到建立起对假货的监管才重新开放。

几乎和中国同一时间,没有品牌保障或者干脆就仿冒的手机也被非洲人民扫入了历史垃圾堆。

02 第二战:中国营销

过硬的质量只是第一步,那个时候和传音一样准备深耕非洲的小品牌并不少,在2012年CNBC的报道中,非洲中国小品牌有五虎:TECNO(传音旗下品牌)、极泰、Oking、Forme、新天基(X-TIGI.)。

其中的极泰手机,甚至比传音还早登陆,早在2000年的时候,创始人伍国才就背着一包手机配件敲开了非洲市场的大门,据说此人为了抢下市场,他贿赂酋长,甚至把借高利贷,把人骗到非洲帮他卖手机。在坦桑尼亚,极泰甚至被称为“风暴(Storm)”,形容它以低价横扫当地的市场。

对于这些有备而来的竞争对手,传音直接拼起了品牌和渠道的争夺战。

品牌首先就是简单粗暴的贴海报,贴柜台贴,怎么对齐,门头怎么量,横竖不同版海报分别要怎么贴,四行与三行柜台海报位置有什么区别成为了早期传音员工落地非洲的第一课。

第二课则是刷墙,从拉各斯机场延伸到马可可平民窟外电线杆上,西非华强北的尼日利亚ikeja电脑城,到东非中关村,两侧的房子都被都被整齐划一的涂上了TECNO的蓝白色。除了刷墙,更猛烈的进攻是包下正式的广告牌。

肯尼亚的Luthuli大道号称东非中关村。2009年传音第一个包下了Luthuli街上的广告牌,开始饱和式进攻,很快其他厂商也开始竞标,不到三年,大街上的广告牌就从一年1万先令,上涨到5万先令。

肯尼亚Luthuli街

刷墙贴海报是为了宣传TECNO这个品牌,下一步就是去寻找本地销售渠道。非洲既没有电商,也没有成熟的连锁店,唯一能遍及全国的渠道就是电信运营商,然而这些运营商都只和诺基亚、三星这种国际大厂合作,一个来自中国的陌生品牌想要打入,可能性几乎为零。

传音自己并不想扛起一麻袋手机绕着非洲兜售,那么和本地人民群众结成同盟,发起农村包围城市的战斗就成选项,很快,传音就找到了自己的团结对象:夫妻店。

在非洲,大大小小的本地商人在街边搭起一个帐篷,摆上一个柜台,就能开张卖电器。这些店铺租金低廉,员工只有夫妻二人,只要有返点,他们乐意销售任何产品。除了产品以外,这些店铺还能提供各种服务,比如许多非洲老铁买了手机以后家里不能充电,也非常乐意掏钱来店里把手机充满。

传音的销售团队开始一家家拜访夫妻老婆店,他们近则骑着摩托,远则搭着二手飞机的非洲航班四处渗透。这中间闹出了不少笑话,比如到素有非洲死亡之心的乍得,与当地的豪萨语沟通,需要将英语交代给本地的员工,本地员工将英语转为法语告诉销售经理,销售经理再找来会阿拉伯语的翻译,再传达给会豪萨语的当地人。

但找到了夫妻店,聊起来以后,还需要给店主们带来货真价实的价值,除了把产品和海报运到销售点,传音往往还亲自搞起了冷启动,中国开店的砸彩蛋、送礼品、演出站台,都被一一移植过来,看的平时卖货靠蹲的夫妻店主目瞪口呆,表示日后就跟着中国人走了。

建立连接的夫妻店以后,传音便开始扶植其中脑子活络的卖家,让卖家当上高级代理,自己去招兵买马,再申请空白区域渗透,传音的员工则紧随其后,左手一桶油漆海报,右手一只当礼品的公鸡,跟随着下乡。

这种玩法颇有八路军建立敌后根据地的意味,以至于结果也跟李云龙一个团带成一个师一样,许多区域经理落地的时候只有4,5个人,7,8条枪,只需两三年,就和上千非洲老铁称兄道弟。当然,这种玩法并不是传音独创,在同期,OPPO和VIVO也在用海报和代理,悄无声息的占领了中国的2000多个县城和数百个二三线城市。

03 第三战:移动互联

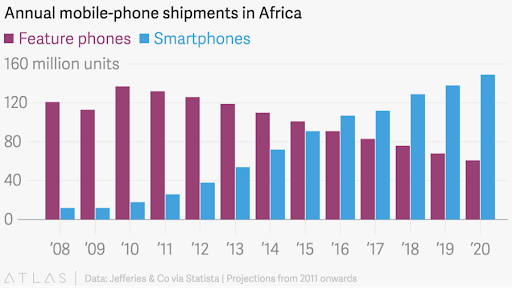

2016年前后,传音已经在非洲功能机大战基本取胜,但另一场新的运动已经悄然开启。

2016年,非洲的智能机销量超过功能机,这个时间点整整落后了中国4年,因此,当非洲准备迎接移动互联网时,跟随而来的,是从中国内战中撤离的移动互联网军团。

其中有昆仑万维的周亚辉,在非洲把移动支付Opay,把A股公司的董事长辞去了,跑到非洲来当CEO,光尼日利亚就有500万用户。

茄子快传(海外SHAREit)在南非GooglePlay应用市场工具榜中荣登榜首,这也是茄子快传在除印度之外占据首位的十三个海外新兴市场之一,而茄子快传,只是联想集团的一个出海小组的项目而已。

相比起这些嗅觉敏锐的投机者,传音反应速度并不算慢,2016年,传音也迈出了从硬件向移动互联网转型的第一步。当然,一开始传音也遇到了不少问题,最直接的是,有些传音非洲本地员工,自己也不会用智能机,后面讨论了半天,至少知道这货不是诺基亚。

传音切入软件是通过硬件渠道。从2015年初,传音上线了一款音乐手机,TECNO Boom J7,音乐手机对于传音来说并不是一件稀奇的玩意,但是Boom J7却与之前的有一点关键的不同:它上线了一款软件和音乐功能搭配。这让它插上了智能机和4G的翅膀,而不是依赖功能机时代的FM电台。

这款最初叫做Boom Player 的音乐软件(后来改名Boomplay)迅速炸街,传音索性把它独立上架APP商店,仅仅三个月,这款软件就取得了10万的下载量。这让传音明白:新的浪潮到了。

2017年,传音与网易基于共同开发非洲移动互联网业务的共识,成立了传易这家合资公司。Boomplay也作为传易的一个全资子公司开始独立运营和发展。其实,网易云音乐作为中国最晚入局音乐流媒体的软件,曾通过社区运营、地铁刷标语等方式笼络了一票深度粉丝,也成为几乎唯一挡住了腾讯音乐的版权攻势的音乐流媒体。

在网易的经验借鉴下,传音第一步就是抢占版权资源:很快2018年-2019年,Boomplay把全球三大唱片巨头签了个遍。此外,非洲网红也是攻略的对象。比如美国亚特兰大的工程师Davido在尼日利亚红得发紫,传音不但签下了他的歌,还把他请到了手机发布会现场。

Davido的新曲Jowo,在油管上播放量超过800万

版权只是第一步,社区运营才是长期壁垒。网易云虽然在国内被戏称为是网抑云,但社区运营水平确实是一流。现在打开Boomplay社区的文字区,也开始体现出一股浓浓的非洲“网抑云+虎扑”的味道。

Boomplay的评论区。

2019年,tech church,感叹美国spotify被苹果music追着打的时候,非洲大陆的另一端,这个音乐软件却已经积累了4200万用户,并且还在以每个月200万的速度增长。

Boomplay的成功,让传音意识到,能从中国移植到非洲的不止是手机和营销,还有中国在移动十年中应用软件的打法。既然抖音能够在美国都成为国民app,那么,以中国式的操作系统定制,以及字节跳动式的app工厂,也是可以进行大规模移植的。

传音发布了BOOM J7的继承人,BOOMJ8。这款手机更进一步,开始搭载传音自己定制化的安卓系统。之后更是把它升级出了对于传音旗下不同手机品牌的HiOS、itelOS和XOS。围绕传音OS,开发了应用商店、游戏中心、广告分发平台以及手机管家等诸多的工具类应用程序。

同时,传音还与国内互联网巨头合作,孵化出一系列流行产品,除了Boomplay,还有非洲版抖音Vskit、新闻聚合Scooper、在线阅读Ficool和浏览器Phoenix Browser等,并且将这些产品通通集成到手机产品上,以至于非洲用户“抱怨”:

“Vskit‘有毒’,根本停不下来,刷Vskit耗费的手机流量比我刷YouTube时用的流量还多。”

移动互联网,成了抖音搭载上的第三波中国浪潮。

04 尾声

多年前,在非洲之角的埃塞俄比亚,六位传音员工在首都亚的斯亚贝巴市中心一栋别墅的三楼开始组装手机,不久之后,这个组装工厂不断扩大生产规模,逐步升级。如今,传音已入驻埃塞俄比亚ICT Park,ICT是埃塞政府着力打造的信息产业园。传音工厂作为重点项目引进,雇佣了超过1000名埃塞本地生产员工,成为埃塞俄比亚首个出口创汇的电子企业。

Transsion's assembly factory in Addis Ababa, Ethiopia.

对于行动频频的中国企业,西方也做出了回应。某些智库 声称:中国对西方的贷款正在让非洲陷入债务陷阱,华尔街日报则一本正经的讨论:非洲政府正在利用华为设备监控民众。

这种态度,与其说是得不到的嫉妒,不如说是未知带来的恐惧。

这篇文章一直在探讨传音、中兴、华为能给非洲带来什么。但对于这些出海的企业,一个更需要回答的问题是:中国能给世界带来什么?

13亿人完成工业化,全世界和中国,都失去了对这一史无前例的工业力量衡量能力。

对这股力量的评估在西方,唤醒了老生常谈的中国威胁论,在东方,则诞生了两个新的理论:即“发达国际粉碎机”和“中国之后第三世界再无工业化”。

在这些理论里,中国庞大而高效的工业化,将会抢掉所有人的饭碗,让中国成为世界上独一无二的工业利维坦。

然而,在现实的非洲,我们却看到了完全不一样的景象:

借助中国的高效低成本的工业体系,非洲终于有机会建立起自己的通讯网、铁路网。埃塞俄比亚的女孩可以进入传音的工厂劳动,尼日利亚的小伙可以成为Vskit上的网红、肯尼亚的小夫妻可以成为体面的手机经销商。

这才是中国真正带给世界的,不是抢掉世界上存在的饭碗,而是通过把被西方人当作野生动物博物馆的角落纳入工业化世界,让这些角落的需求和付出都回归阳光下。

“1991年2月1日到8月,Beyond应世界宣明会之邀远赴战火中的非洲,探访第三世界的穷困人民,开始了一段非洲之旅。

黄家驹从非洲归来后,把这段回忆谱成了一曲真诚彻骨、蕴含着世界大同思想的新歌《AMANI》。“无助与冰冻的眼睛,流泪看天际带悲愤,是控诉战争到最后,伤痛是儿童,我向世界呼叫,AMANI NAKUPENDA NAKUPENDA WE WE”

最后一句是非洲肯尼亚的斯瓦西里语,其中“AMANI”为和平之意,“NAKUPENDA NAKUPENDA WEWE”意为“我们爱你”,“TUNA TAKA WE WE”是“我们需要你”的意思。

一位华为的工程师,在非洲工作多年后,再次听起了自己年轻时的歌曲,写到:

“90年代的中国香港人去非洲看见了疾苦和羸弱,而新世纪的中国企业和成千上万的中国人则成了当代非洲发展的主力军。”

传音基建十年,有了创新品牌与创新业务,中国基建二十年,还可以有更多的传音。