这份4年前的文件是否有利于恢复疫后经济?

非常时期,出门戴口罩,宅家拼小区。

有了这道安全屏障,量体温,查证件,填表格的防疫三部曲才得以发挥效力,但没围墙,没物业的开放小区怎么办?

2月11日武汉发布第12号通告封闭小区时,央视记者第一时间探访了硚口的营南社区,发现这个拥有22栋楼4000多居民的老旧大院只能用塑料绳简单围合,后来临时赶工建起一道围墙,才算完成隔离。

不仅武汉三镇,全国这样的小区都不少,2月14日武汉专门出台了一条指导措施,规定“老旧小区、开放式居住区通过打围方式实现硬隔离,出入口安排人员24小时值班值守,测温登记,审核放行”。

说到这里,大家似乎应该庆幸自己的小区门禁森严,自己的家门不是紧邻街道了。然而4年前曾有一份红头文件,试图告诉我们完全相反的道理。

这份名为《关于进一步加强城市规划建设管理工作若干意见》的文件是2016年2月6日发布的,透露了城市规划的两个重要转变:

1、新建住宅要推广街区制,原则上不再建设封闭住宅小区;

2、已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开;

肯定有人觉得,这不就是要把小区全变成宽窄巷子或南锣鼓巷的节奏?什么是街区制?常看美剧的朋友会有直观的印象。

电影《穿Prada的女王》有这么一幕,每天清晨,白领丽人们准时出街,涌向各自公司的高楼大厦,背景就是典型的纽约街区,简而言之,开门见马路,临街是商铺。

街区制的神髓是把居住功能、商业设施和公共服务融为一体,进而形成一个没有围墙的开放式社会。

这个思路也可以打破高档物业对公共资源的垄断,在Netflix纪录片《Miss Americana》里,身为顶级明星的Taylor Swift被粉丝一直堵到楼门口,纵然她买的是纽约上东区富兰克林街975万美元的高档公寓,也没有特殊待遇,唯一的区别是她有保镖。

所以,街区制的利弊一目了然,特色是方便,优点是繁华,短板是私密,死穴是突发公卫事件。

以这次的新冠疫情为例,假如我们的城市奉行街区制,所有封闭措施就只能以楼栋为单位,耗费的人力物力不言而喻。

既然如此,经历了当年的非典,街区制为何仍然备受推崇?

因为城市病对任何国家都是切肤之痛,开药方的人不少,但太理想的缓不济急,太文艺的不接地气,太商业的没有传承。

1898年英国人霍华德有个田园城市理论,主张把大城市拆分成一个中心城和若干卫星城,分担不同职能,遏制人口规模,发展慢行系统,以达到绿色宜居。

法国人柯布西耶认为城市必须“服务于人”,不能是“石头沙漠”,他有个光明城市理论,认为建筑应该向上发展,采光通透,间隔绿植,像一块巨大的夹心饼干。

美国人刘易斯·芒福德认为城市是一个永恒变化的载体,但不能只是技术化的存在,应该像文艺复兴那样把时代的灵魂装进去。

1933年《雅典宪章》定义了现代城市的四大功能,就是居住、工作、游憩和交通,保护历史古迹,延续人文价值,促进商业发展。

中国过去也没少讨论,俞孔坚的“反规划”在精神内核上与上面几位大师就有衔接,但我们推动街区制有一个完全不同的动机。

核心是“钱从哪儿来”的逻辑变了。

改革开放之初,中国没有资金大兴土木,宽马路、大街区是“集中力量办大事”的必然选择,而且我们的土地从来不“零售”只“批发”,所以在快速城市化的过程中开发商居于主导地位,他们拿地盖房,然后打包各种服务,在这个模式下,开发商实力越雄厚,社区越大,生活越便利。

碰巧中国人也喜欢大而全,北京天通苑常住人口70万,回龙观也有30万,自给自足堪比小城市,中国人买房子,一般不看规划,先看开发商实力,再看小区规模,有了这两样,就不怕没配套,这是房地产数十年来长盛不衰的根本原因。

对每个房主来说,带期限的土地使用权相当于一次性支付了70年的财产税,既然付了钱,当然希望所有的公共资源关门独享,而不是无偿开放给外人。

这么做的结果就是“邻避效应”,同样是必要的生活设施,大家都希望学校、商超越近越好,垃圾场、殡仪馆越远越好,人多的社区往往通过群体事件的方式,形成公舆氛围干扰城市规划,甚至演化出操控议程设置的能力,你没法责怪任何人,我们的城市就是这么运作的。

街区制推崇的是小而美,把地块拆散变小,让开发的门槛更低,更灵活,街道变窄,路网绵密,慢行系统发达,降低了汽车的使用强度,地块进深控制在20-30米左右,几乎没有不临街的房子,商业和生活气息浓郁。我们常说有些城市舒服惬意,有些冷峻疏离,其实与此有关。

另一方面,街区制也代表了从节流到开源的转变。

我们以前的大街区,开发商包打一切,政府貌似节省了一般公共开支,但制造了一个又一个“独立王国”,街区变小之后,社区内无法再预留公共空间,基础服务改由财政埋单,商业设施交由市场消化,届时会推动PPP之类的解决方案。

另外,小街区生活便利,消费气氛浓郁,优质商业业态进一步下沉到街头巷尾,而不是龟缩在大型Shaopping mall,等于变相扩大了税源,产生了更多的税基。

同时也限制了开发商在城市生活中扮演过多角色,以商业地产的繁荣取代高地价的住宅地产,有利于从根本上遏制房价过高的状况。

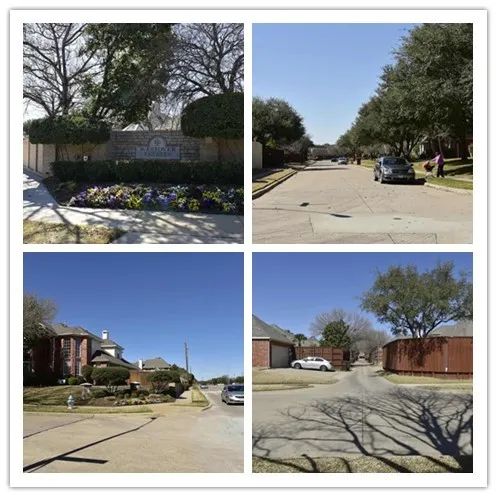

欧美国家的经验也证明了这一点,有人考察过美国得克萨斯州布兰诺市的西屋社区,这里的住户以中产为主,大部分房屋临街,道路四通八达,单位时间的车流量不大,加之有绿地隔离,舒适宜居,所有房屋的背后都有围墙,但这是照顾泳池的秘密,而不是为了把社区封闭起来。

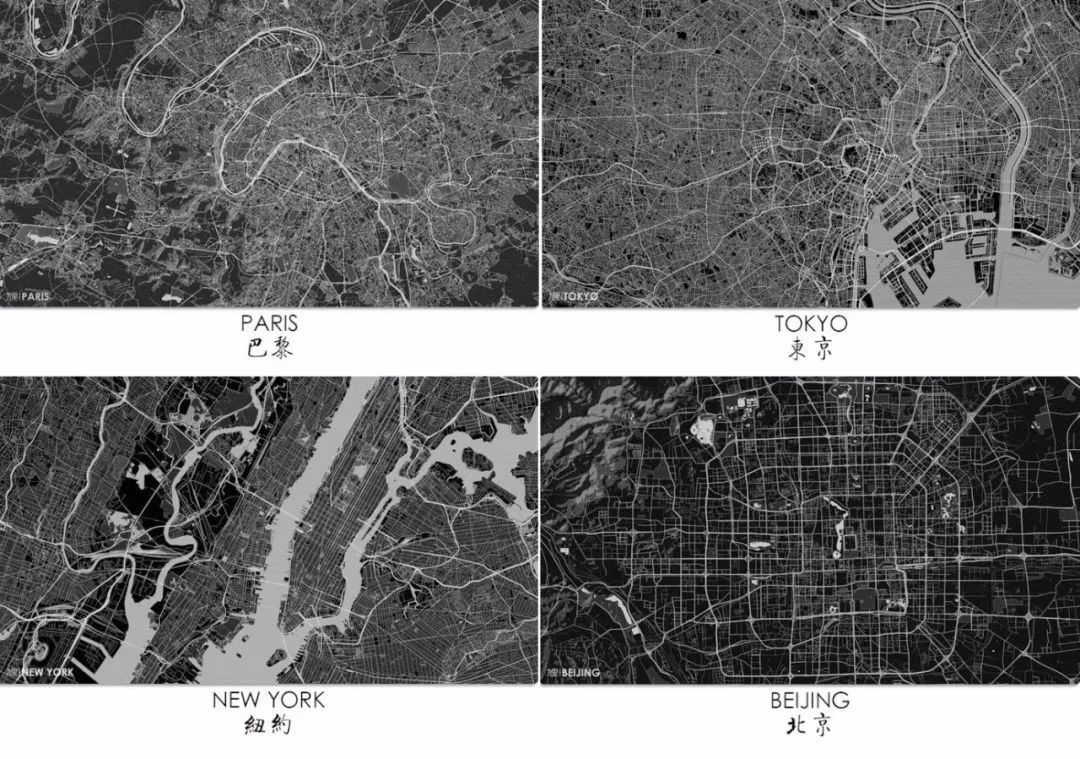

同时,小区内部道路纳入城市路网,可以激活交通末端的毛细血管,前文提到的那份文件要求城市路网密度达到8公里/平方公里以上,但目前中国36个主要城市的均值仅为5.8公里/平方公里,达标城市只有深圳、厦门和成都,远远落后于欧美发达国家,巴塞罗那是13.4公里/平方公里,纽约是16.8公里/平方公里,日本8个主要城市的平均水平是20.04公里/平方公里。

最早进行“小街区”试验的成都规定道路宽度不得大于25米,按中国《城市道路工程设计规范》的标准,这就是四级公路的水平,车流量有限,非但不担心噪音污染,反而会刺激真空玻璃等行业的发展,也符合推广节能拼装式住宅的趋势。

此外,街区制还有“只可意会、不可言传”的价值。

去过迪拜的人都知道这座城市有新、老之分,老城区画风古朴,有三线小城即视感,而高楼大厦的新城区如同沙漠里的海市蜃楼,两种格调恍如隔世。

这种扔下老城、再造新城的策略是两种理论的杂交,老城区是霍华德的田园理论,新城区是柯布西耶的光明之城,看似一举两得,既保留了历史,又兼顾了发展。

其实只是眼不见为净,把阶层固化换成了区域固化而已,如果不是人口少、福利好,未来会有高昂的社会治理成本。

有些迂腐文人可能跳出来洗白,告诉你老城区有一种穿越时代的历史沧桑,那种岁月沉淀的悠闲和恬淡是金钱换不来的,这纯粹是扯淡。

城市和农村的最大区别就在于提供了完善的基础设施、公共服务和发展机会,你把这部分强行抽出去,城市根本毫无宜居性可言,田园牧歌和市井精神,永远尿不到一壶。

所以街区制本质上不是一个规划思路,而是一种社会治理体系。

我们的基尼系数不低了,北京就有“东富西贵,南贫北贱”的说法,借着疫后经济复苏的机会,打破原本封闭的独立王国,把公共资源全部释放出来,其实是一个重新洗牌的机会。

旅居美国的加拿大学者Jane Jacobs’s有本书叫做《美国大城市的死与生》,就充分挖掘了这个社会学价值。

在她看来,街道的最佳状态是路上有行人,楼上有观众,彼此都能感知对方的存在,却保持相对舒适的距离,这样既有归属感,也有安全感。

她在几十年前就意识到了一个关键问题,城市公共空间的视觉阻断,往往会发展成人际和阶层阻断。

这个观察普及到规划层面,就是城市的街道可以长,街段必须短,多路口、有拐角,不能有死胡同,热闹的人流,便利的设施远比大块头的地标建筑实用。

2016年的纪录片《Battle for the City》就反映了当年Jane Jacobs’s和纽约市政官员Robert Moses的历史对决,最终宏大的城市规划败给了柴米油盐的普通人。

按照Jane Jacobs’s的理论,街道除了让市民视线互动,还应该有孩子们玩耍的地方,足够养眼的绿化,以及摊贩、街头艺人,保留文化多样性。

很多人的安全担忧并无必要。

实行街区制,打开封闭小区,不是放纵公租房的人随时去汤臣一品的花园溜达,而是避免墨西哥城、里约热内卢、孟买、雅加达那样的贫富分化,在那些超大城市里,贫民窟和富豪区经常只有一街之隔,却壁垒森严,老死不相往来。

阶层固化最容易被感知的并不是收入悬殊,教育差异,而是肉眼可见的区域分化所带来的被抛弃的挫败感。

这样看来,推了4年推不动的街区制还得推,起码有利于恢复被疫情重创的信心。

其一,街区制着眼于激发神经末梢的活力,虽然受益的是商业地产,但带动了就业和消费,比单纯的楼市狂欢更健康;

其二,街区制强化了环境对人的塑造,用Jane Jacobs’s的话说,“一个人与另一个人在街道上是平等的,甚至可以发展熟悉的公共交往”,可能是指那种“寻常巷陌,人道寄奴曾住”的亲切感;

当然一切的前提是我们建立了应对突发疫情的完善体系,对于这一点,我们应该有绝对的信心。