西湖大学许田:如何打通科技成果转化的“最后一公里”|云锋Talk·突围②

本文来自微信公众号“云锋基金”(ID:yunfengcapital),36氪经授权发布。

如何才能打通科技成果转化的“最后一公里”?

在西湖大学副校长许田看来,科研成果要想实现产业化突围,不能仅依靠高校院所的科研力量,还要与产业界结合,实现“联合攻关,利益共享”,“科学家专心做研究,商业层面事就交给专业人士做。”

这是许田在耶鲁教学期间,与朋友乔纳森·罗斯伯格博士在创办罗斯伯格孵化器时总结出的经验。罗斯伯格孵化器成立21年,孵化了13家高科技公司,实现100%的孵化成功率。

多年从事基础研究和项目孵化的经历,让许田对科技成果转化有了更深地思考:过去孵化企业更多是给予场地、设备等资助,这些属于“硬平台”提供帮助的范畴;随着科研成果从实验室走向市场的过程越来越短,搭建一个能在商业计划、专利、法务等层面给予科学家帮助的“软平台”变得愈加重要。

QSI(Quantum-Si)是罗斯伯格孵化器成功孵化的企业之一,由乔纳森·罗斯伯格博士于2013年创立。2021年6月11日,QSI通过SPAC方式正式登陆纳斯达克。

云锋基金于2017年领投QSI D轮融资,助力公司产品在中国市场实现落地。

在许田看来,QSI的成功上市离不开学术界与产业界、投资人的共同努力,“投资人为项目带来的不仅是资金、资源,还有现代化的管理体系和一定程度的良性压力。只有科学家与具有前瞻视野的投资人同行,才可能产生改变世界的高科技产品。”

许田曾长期担任耶鲁大学终身讲席教授、遗传学系副主任、校长顾问,霍华德休斯医学研究院研究员及罗斯伯格孵化器科学委员会主席。在学术界,许田是一位“独特”的科学家,他在生命科学领域有过诸多突破性研究成果,不仅推进了科学的边界,还多次亲历科技成果转化的全过程。2018年,许田全职加入西湖大学,成为遗传学讲席教授,在推动遗传学、药学与人工智能等多个交叉学科基础应用研究的同时,也在探索打通基础研究和应用技术创新衔接的通道。

本期「云锋Talk·突围」,许田分析了目前中国科技成果转化所面临的挑战,以及为科学家搭建“软平台”、“与投资人共行”对科技成果转化的必要性。

以下是对话节选,enjoy:

谈转化:如何走好“第一公里”和“最后一公里”

Q:中国在高质量科研方面的贡献一直居于全球前列,但在科研成果应用转化领域却较为薄弱,原因是什么?

许田:科技成果的转化像学术一样是需要传承的,但现在没有成熟的传承机制,特别是让资本与高科技结合方面的经验非常少,所以科技成果转化相对更难。

过去一两百年,人类对于如何鼓励基础理论研究已经积累了些经验,从德国鼓励学术自由,到美国大学建立学术自由制度保障体系,进而影响到中国高校的学术培养模式。鼓励自由探索和批判性思维,以此不断推陈出新,已经成为一种学术传承。所以你会发现,科学家都是有老师、有传承的,从石头里蹦出来自学成才的科学家非常少。

Q:在科研成果转化过程中,科学家和资本方分别面临怎样的挑战?

许田:真正了解前沿科技的一定是科学家,但科学家更倾向于“个人英雄主义”,他总觉得自己的技术是最有用的,对于市场需求、企业管理、商业模式、退出路径并不熟悉。但对资本市场来说,他们又很难判断什么样的科技成果才能成功转化,而且他们也很难管理一流的科学家。

科技成果要想真正转化为市场化产品,离不开核心技术、原创研究,也离不开资本投入、商业运作,这是一对很有意思的矛盾。谁能把这对矛盾整合好,谁就能持续往前走。

Q:是否能通过机制创新来提高科研成果的转化率?

许田:科技成果转化是一件需要多技术、多团队联合攻关的事,而且这个联合攻关团队要实现利益共享。我在耶鲁教书的时候,和我的朋友Jonathan Rothberg在耶鲁旁做了一家罗斯伯格孵化器,孵化了十多家公司。我们的经验是,搭建一个“软平台”,让科学家、工程师做他们擅长的东西,聚焦解决核心技术问题,然后把融资、商业模式、知识产权等其它商务上的事情交给专业人士来做,这样能大大提高成功率。

反过来说,如果让科学家从头开始学习申请专利、法务和运营公司,那么80%的创新项目恐怕都会失败。

Q:罗斯伯格孵化器所采用的“联合攻关模式”,能否在中国进行复制?

许田:相对而言,在中国组建联合攻关团队面临更大的挑战:首先是中国投资者的经验较少。美国投资者已经有多年投资高科技产品的经验,而中国风险投资发展时间较短,开始做投资时一定是投模仿和follow的东西,因为它更安全,也比较容易判断。但随着这两年风险投资的成熟,中国开始逐渐从Me-too/Me-better投资走向Best-in-Class/First-in-Class投资。

目前国内更大的挑战在于人才缺乏,一个很典型的例子,北大的谢晓亮院士多年前就发明了测序技术,文章都发表了,但测序仪一直还在研发当中,核心原因就在于中国在精密仪器、设计制造领域缺少人才,这是非常大的挑战。当然这跟历史的阶段性发展有关,因为最开始肯定是先解决温饱问题,后面才能有所创新。

Q:科技成果转化过程中的人才缺乏问题该如何解决?

许田:中国这一代年轻人非常努力,这点是我在回国时感到非常欣慰的。但即便这样,想要在基础研究、首创技术层面有所突破也是不容易。

一方面我们要从机制创新着手,比如联合攻关过程中,人才是否可以通过某种机制来进行共享。另外要积极引进全世界人才,即便是美国,它的高科技也是靠吸引全球人才发展而来的,当不同思想、文化背景的人聚到一起,才能碰撞出思想的火花,才可能产生对整个人类社会进程有影响的文明,才可能让科技创新更上一层楼。所以下一阶段,我们除了保持良好优势之外,还要在尖端创新人才的培养上有所作为。

Q:西湖大学是否已经探索出符合国情的产学研结合体系雏形?

许田:我们正在探索,西湖大学作为由社会力量举办和国家重点支持的大学,目的就是通过培养创新人才,产出一流成果,促进科研成果的转化。这也是国家鼓励西湖大学成立的原因,需要用新模式来进行探索和创新。

西湖大学非常强调对基础研究的自由探索,如果没有前期的投入研究,就不可能有后面的成果转化。比如说mRNA疫苗的研发,大家只看到“最后一公里”的成功,但用mRNA作为药物载体,这在前面已经历经了几十年的研究。这也是为什么对人类社会来说,基础研究的投入很重要,如果没有前期对基础研究的投入,就不可能有“最后一公里”。

谈投资:科研转化需要与“耐心”的投资者共行

Q:在科技投资层面,目前有哪些必须解决的问题?

许田:必须要让更多人行动起来。要知道我国医健领域的技术转化成功率目前还比较低,如果没有足够多的人愿意尝试,那如何才能成功呢?只有科技、金融结合起来,才能真正推动创新发展。

最关键还是要推动观念上的进步,就像改革开放初期,我们对成本核算这些东西一概不知,后来我们建立了国家会计学院,这让我们对成本、市场有了概念,推动了后来的改革进程。

今天也一样,在新一波科技创新面前,需要有一些国家行为来推动,比如税收部门能否出台更好的政策鼓励对原创性技术的投资,而不是让资本自己慢慢成熟起来,因为如果没有资本和原创技术的结合,就不会有真正的高科技产品出来。

Q:资本在孵化创新型技术时,要如何兼顾创新与风险?

许田:投资首创性、原创性技术的风险虽大,但它所能带来的附加值更高。首创新药意味着你有原始的市场,产品价格自然最高。在许多人看来Me-too/Me-better风险小,因为可以按照别人的模版依样画葫芦。但在我看来,如果是Me-better,意味着市场已被占领了一部分,这时风险更大,因为你必须比原有产品更好,才能有市场。更不要说做Me-too,这完全是没有改进的产品,风险最大。当然社会需要Me-too/Me-better降低新药价格,但中国要更上一层楼,一定要走First-in-class的路。

目前在中国的市场,已经能看到有一批投资机构开始在往前推动,比如云锋基金2017年投资的QSI,研发了世界首台单分子蛋白质测序仪,这家公司也是由罗斯伯格孵化器孵化出来的。公司上个月在纳斯达克上市,我们特别感激云锋基金的信任。云锋基金投资团队在技术研发初期就前瞻性地介入,加盟董事会后,也积极出谋划策,推动发展。对投资人来说,这不仅要有前瞻性和判断力,还要有足够的耐心和敢于承担风险的心态,因为原创高科技产品的失败率是非常高的。

Q:作为产学研推动者,你如何看待近几年创新药领域的估值泡沫现象?

许田:这绝对不是好事情,医药投资需要不断有资金进来,甚至是用钱把产品“砸”出来,直到产品成功上市。我在美国孵化多家公司,100%的孵化成功率,但从来没有一家公司是不经任何调整而成功的,包括云锋所投的QSI,最开始是做小型化测序仪,后来经过不断调整尝试,又研发了蛋白质测序仪。投资人的耐心支持,以及每一轮对估值的理性把控与项目的成功是密不可分的。所以说,与投资者共行非常重要。

Q:如何看待风险投资对于技术创新的推动作用?

许田:科技成果转化是一场很有意思的创新活动,关键的因素是人。投资者投的是科学家,而科学家选择的也一定不是钱,是投资者。这个过程中,科学家与投资人的“互动”很重要,科学家作为被投方,需要帮助投资者建立信心,反过来,科学家要懂得如何处理投资者所传递过来的压力。

比如我们做罗斯伯格孵化器,一般初始孵化阶段资金都是由罗斯伯格来出,但当技术经历一两年孵化,概念得到初步验证后,我们一定会引进外部投资者。因为开放很重要,只有外部投资者进来,科技成果的转化过程才能“健康”,他们(投资人)不但能带来资源上的整合,还会带来新的管理经验和工作进展的压力。如果只靠自己的钱,自己鞭策自己是很难的。

只有科学家和投资者共行,才可能产生改变世界的高科技产品,二者缺一不可。

Q:随着生命科学技术的进步,生物科技行业迎来发展机遇,新药、新疗法持续出现。您预计这一波生物科技的投资浪潮将会持续多久?

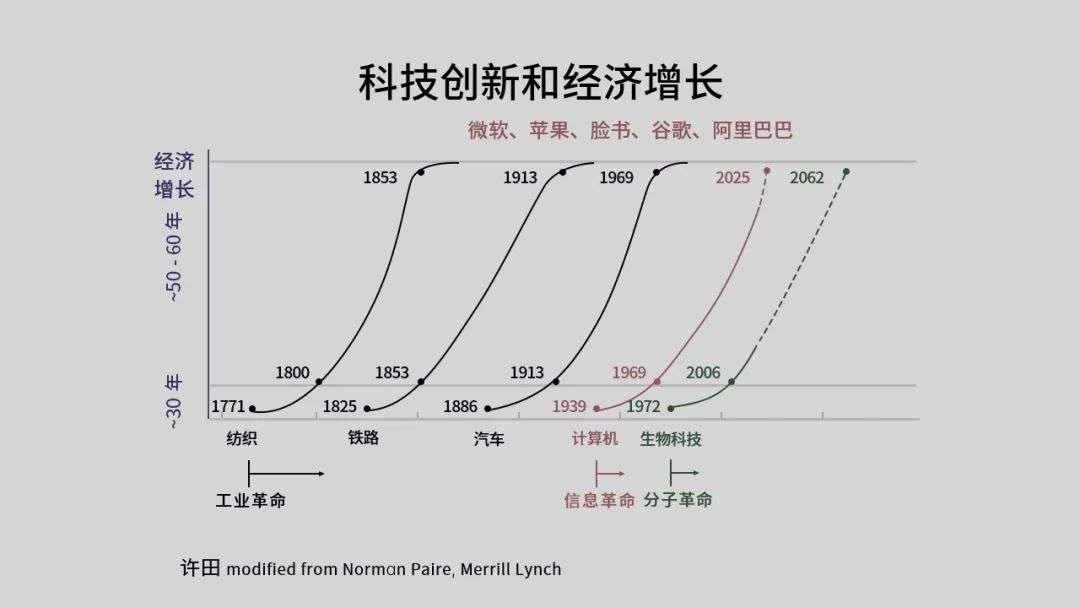

许田:按照Merrill Lynch(美林证券)的研究,通常创新技术需要30年孵化期,这30年的投入几乎是没有任何市场回报的,然后会进入大概60年的快速增长回报期,最后这个领域会进入成熟期、垄断期,一旦垄断就难以创新了。不管是从纺织工业到铁路运输,钢铁托拉斯到汽车、石油工业、计算机和网络,这一波波的科技革命都没有例外。

如果这个规律依然成立的话,那生物医药从1972年到新千年是历经了30年孵化期,现在刚刚进入快速增长期,按此计算,生物科技的投资浪潮应该还会持续四五十年。

谈趋势:IT与BT融合发展 将诞生颠覆性创新产业

Q:未来十年,生物科技将在哪些领域取得突破性进展?

许田:如果是基础理论研究,很难预测哪个方向会突破,但随着生物医药与人工智能的结合,在medical needs、有需求的方面一定会带来很多意想不到的发展,未来15-20年,癌症毫无疑问会变成常见病,人的寿命会明显延长,糖尿病、抗衰老等领域都会有所突破。

Q:这一波生物科技创新加速的原因是什么?

许田:从大背景来看,是一波又一波的科技革命推动了人类社会的前进。从1771年,英国用水利纺织,标志着工业革命的开始;1825年,蒸汽机这一发明被用于铁路交通运输领域;1886年汽车引擎被发明,由此诞生汽车工业、石油工业;1939年第一台计算机出现,带来今天计算机和互联网的变革发展,每一轮科技革命的浪潮都在推动经济和社会的发展。这些重大改变是由少数人的重大创新所带来的,这也是为什么要进行创新教育,个人的创造力变得越来越重要。

今天,以1972年分子克隆为标志的生物医药科技革命正在兴起。与此同时,科技革命的浪潮越来越快,在互联网这一波科技革命还没有结束时,生物医药的科技革命已经开始。而在生物医药科技革命蓬勃发展时,人工智能已经进入到产出期。所以我们这一代人,经历了多个科技革命,一波未完一波又起,叠加在一起。

当科技革命的浪潮越来越快,对个人、社会的挑战也不一样。谁能引领科技革命的浪头,谁就是时代的弄潮儿,个人对社会的贡献将得到最大的释放,企业会得到更大的机会,跟着浪潮前进,就可能成为人类社会的引领者。

Q:计算机、互联网、AI等科技浪潮相继出现,这么多浪潮,是谁影响谁?

许田:早期的几波科技革命基本上是互不干扰的,它们之间基本相当于资本转移的关系,而且每一波科技革命的“弄潮儿”都是不同的企业,比如说钢铁时代的弄潮儿是安德鲁·卡内基的钢铁托拉斯,但当石油工业起来后,洛克菲勒家族的石油帝国、福特的汽车王国又都是新的企业。到现在微软、苹果、阿里巴巴、亚马逊,又是一波新的公司、新的人,基本是没有交叉的,就代表每一波科技浪潮的独立性。

但现在多波科技革命同时进行,在我看来,他们是相互影响。比如以深度学习为标志的人工智能,它最初是源于哺乳动物视神经系统处理信息的方法,但现在人工智能已经没有再与神经生物学进行互动了,它自己变成了一个不断发展的领域。

但现在神经生物学新神经网络的发现,一定会再对人工智能产生革命性地促进。另一方面,人工智能发展起来后,也开始对生命科学研究进行回馈,现在发现,人类大脑储存、处理信号的方式和人工智能储存、处理信号的方式非常类似,这个就是从人工智能研究得出的思路,然后再回去对比生命科学时,发现确实我们人类大脑的运行机制非常复杂。所以各个学科一定会开始互动,甚至会产生最激动人心的跨学科交流。

Q:AI、深度学习是如何影响生物科技研发的速度和深度的?

许田:比如在药物研发领域,我和 Jonathan 在美国创建的公司 AI Therapeutics(LAM Therapeutics),是一家AI制药公司,因为以前做药都是做实验,试管做完做培养皿,培养皿做完用动物做,再上人体实验,时间长、成本高。现在可以用人工智能预测,预测出可能有效,再做针对性实验验证,极大提高了效率。

更不要说在医学图像判断领域的应用,目前AI显然已经超过了病理学家的判断能力,包括谷歌AI团队推出的Alpha Fold,能够预测蛋白结构,这对蛋白质结构功能的认识及未来制药领域都会有巨大帮助。

我认为未来具有颠覆性的创新产业,不是从传统学科中“线性”产生的,而是从不同学科的“交叉处”冒出来。就像生物医药遇到人工智能时,会产生无比强大的动力,这将是人类有史以来最猛烈的一波科技革命,因为它会直接影响到我们的生老病死。

这也是为什么西湖大学一直全力推动跨学科交流,这是未来发展的增长点,可能会产生意想不到的结果,以及转化出应用非常广的科技产品。