2020年的电影产业,从FIRST“开始”

编者按:本文来自微信公众号“毒眸”(ID:youhaoxifilm),作者 武怡楠,编辑 吴燕雨。36氪经授权发布。

“是不是今天不出(创投提案评审)结果了?”

夜晚0点01分,青年导演邵艺辉率先忍不住了,在2020年FIRST青年电影展(下称FIRST)的主创群里问起了白天创投提案的评审结果。与此同时,编剧侯一松选择和朋友边涮肉边等结果,他还是有些自信的,提前买好了酒,只是评审结果迟迟不来,这酒也没敢打开。

今年是首次当天公布结果,从前一天下午六点多开始的评审会议到了深夜还在进行。此时,FIRST组委会的会议室里,讨论已经进行了5个小时,但会议并没有终止的迹象。为了不错过任何一个好项目,评审们激烈的讨论、一轮一轮反复投票,连桌子上的烟都被抽完了。

焦灼的等待中,有朋友来劝酒,侯一松没忍住喝大了。一点多,消息来了,是好消息,他开心到骑到了涮锅店门口的石狮子身上。这根崩了一整天的弦,终于松了。

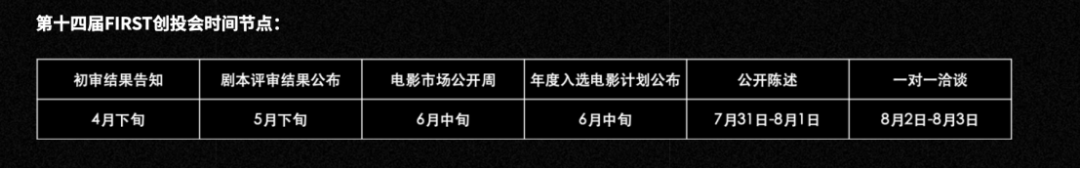

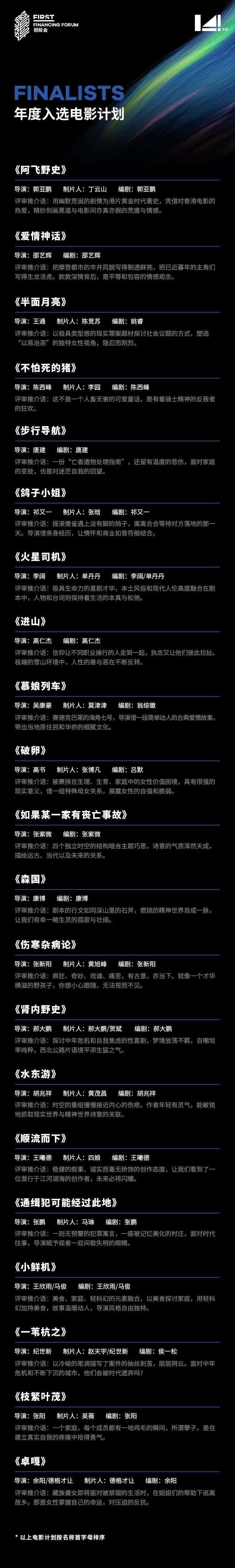

从早上开始,通过了今年FIRST创投剧本评审的31个项目,开始了一整天的陈述。在此之前,这些项目已经经历了673到89的初审、89到31的剧本评审,“披荆斩棘”走到了这里。

对于这些青年电影人来说,这是拿到终审门票,去西宁与终审评委蔡尚君、段奕宏、马伊琍、王传君、许月珍对话、直接面对200多家产业公司、推广项目前的最后一关,他们想要被看到。

在产业“黑天鹅”遍地的当下,他们太需要机会了——在电影院关门150天,电影节纷纷延期,产业停摆了近半年后的当下,今年的FIRST,是他们的第一个机会。

不只他们,就连评审们也很久没有如此高密度的工作、浸泡在电影中了。“这应该是我今年从柏林电影节回国后,最开心的一个工作日了。”评审齐溪告诉毒眸(微信ID:youhaoxifilm)。疫情以来,她太久没有和同行有如此激烈的碰撞了。在近十个小时的提案结束后,评审们只用了半小时匆匆吃了饭,就立刻开始了近五个小时的讨论。。

当然,更开心的或许是入围的青年电影人们。

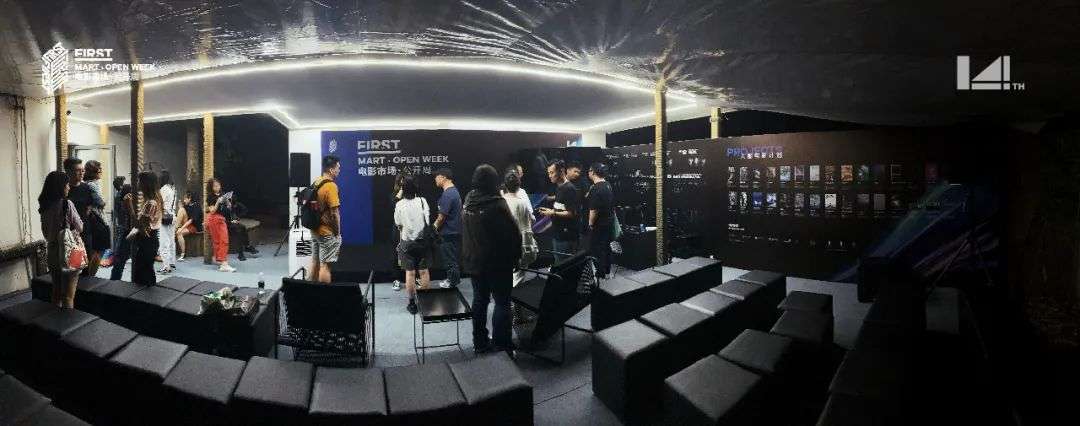

在FIRST组委会旁仅不到40平米的空地上,组委会搭起了一个矮矮的小棚子和一个有些“朴素”的舞台,为期一周的FIRST电影市场公开周就在这里进行。

临时搭起来的小棚子

从彩排到正式提案陈述、再到工坊学习,几乎每一个到此的人都汲取到了不同程度的养分,他们中的很多人,甚至一直都处于肾上腺素飙升的状态里——

“哎呦……怎么就结束了嘛,我一点都不想走,想到马上就没了,我都有些空虚了……”电影市场公开周的最后一天,成功入选终审的《火星司机》的编剧单丹丹坐在组委会露台的白色沙发上、有些伤感又委屈地和毒眸说道。

不知从什么时候开始,来到FIRST的青年影人都或多或少的、对FIRST有着很强的依赖和认可,FIRST愈发成为青年电影人近乎于乌托邦式的精神土壤。

在外人看来,这种文化氛围,可能很难理解,但不可否认的是,这个跌跌撞撞、却已经走过14年的电影展,的确给了青年电影人们很多。这种给予并非只有直接的资金支持,还有搭建的资源平台、注入的精神力量。

而这样的慰藉,在今年,对于被迷茫和“绝望”包裹的电影产业而言,显得格外珍贵。

FIRST到底做了什么?疫情之下的FIRST又发生了怎样的故事?毒眸作为为数不多的观察者,在烈日当空的暑月里,见证了这一切。

呼吸感

提案当天,《顺流而下》的导演王曦德正在边散步边准备自己的陈述,当他散步到在离组委会不远的山下学堂咖啡馆时,偶遇了负责剧本评审环节的导演鹏飞。

“我们第一次见面,他并不认识我,我介绍自己是《顺流而下》的编剧、导演,他热情的告诉我喜欢这个故事,我很自然的拥抱了鹏飞导演,表达谢意。”

来FIRST之前,王曦德一度有些“窒息”。从策划转型做导演,为了让自己快速跨过电影的门槛,他一年写了7个剧本,把自己逼得过紧,压力很大。直到接到FIRST抛来的橄榄枝,收获肯定的评语那一刻,他才慢慢放松下来。

与鹏飞导演那个惺惺相惜的拥抱,让他重新感觉到了“呼吸”,这是他在电影市场公开周里,最深刻的体感。

呼吸感,也是很多青年影人今年在FIRST感受到的一种畅意。而来这里之前的半年,他们普遍比较迷茫。

对职业编剧单丹丹和李阔来说,委托创作工作的减少,是疫情对他们最直观的冲击。为了生存下去,过去几个月他们一直在“找活儿”,他们参加了豆瓣阅读的长篇拉力赛,明知道没什么人看,却每天都保持着5000字的更文频率。最难的时候,他们不计较“活儿”赚不赚钱、喜不喜欢,只要有事可做,能活下去就行。

“就像最后的一束光,过去在反复的比稿、改稿中消磨掉的自信,忽然在这里被认可了,很奇妙。”李阔、单丹丹告诉毒眸。在收到提案评审环节入围的消息后,他们立刻停止了读者寥寥的豆瓣阅读连载,全力准备FIRST创投。

FIRST组委会内景

类似被认可的奇妙感,还发生在新人编剧姚睿身上。在英国读犯罪心理学的她,回国后曾在网文平台更新过200万字的小说、每天被读者催更近万字,在今年之前,还从未写过一个完整的电影剧本。

处女作在FIRST一路晋级,她感到开心又懵懂的同时,更多的是被激发出了创作更多故事的欲望,“打算回去闭关再写一个剧本出来。”

凭借着翻阅过1300份男童性侵案卷的经验,姚睿写下了《半面月亮》的剧本。她的故事看起来有些“危险”,但在尊重作者表达和电影艺术的FIRST,却被充分认可,成为进入终审的项目之一。

产业按下的暂停键,在今年的FIRST似乎没有被体现,尽管不知道今年的线下电影展是否能如期举行,但“事儿该做还是要做”。

1月,FIRST发布了一篇名为《2020年的第一盆冷水》的创投会征案邀请,截至3月份报名结束,FIRST创投征集到了857个项目,其中有效报名的有673个。紧接着,是为期两个月的初审、一个月的剧本评审……

到了6月的提案评审,FIRST延续了去年的传统,在北京进行了电影市场公开周,为入围的电影计划代表们准备了陈述培训、写作工坊、表演工坊、制片工坊、制作工坊等活动,甚至还为在提案评审中落选的项目,提供了圆桌提案的复活机会。

FIRST的电影市场总监踢替还对毒眸介绍了今年的一个新变化,所有入围的31个项目都有在西宁与资方洽谈的机会,也就是说,即使是未进入终审环节的、在公开周被淘汰的电影计划,FIRST组委会也在电影节期间为他们安排与产业公司对话。于产业市场来说,他们可以看到更多项目;于项目方来说,年轻的创作者们多了曝光的机会。

圆桌提案现场

会创作,也要职业化

整个公开周的重头戏,是31进15的陈述提案环节,提案结束的当晚,主创们就会收到Yes Or No的消息。在过往数年的创投中,许多项目落选并非是项目问题,大多失利在主创的陈述上。这些经验还不丰富、习惯将自己“窝起来”创作的导演们,大部分都不太擅长“推销”自己。(《那些“有问题”的年轻导演们》)

为了解决这个问题,从去年开始,FIRST在正式提案之前,增设了陈述培训环节。尽管大部分电影节都不会设置这样的环节,但为了让每个电影计划代表在面对提案评审之前,都有上台彩排、提升的机会,FIRST还是做了。

这是市场公开周的第一关,由壹心娱乐创始合伙人、壹线影业CEO、《找到你》制片人陈洁担任导师,这也是她第二年担任这一身份。

“这个环节很重要,纯创作的出发点和资方的需求,是需要彼此理解的。导演的工作从主观开始,但TA需要把自己的主观变成别人的主观,这事才能成。我来也是为了帮助他们更好地面对市场和资方。”在陈述彩排的间隙,陈洁和毒眸交流道。

今年,她从“导演职业基本认知”的角度,分享了什么是导演职业、导演职业的基本认知,以及与认知匹配的行为。并在分享后,针对每个项目的彩排,提出了一些修改建议。

陈述培训导师陈洁

彩排暴露的问题不少。

可以看出,彩排现场的创作者们,多多少少有些过于关注自我的表达,但忽略了如何和观众连接。

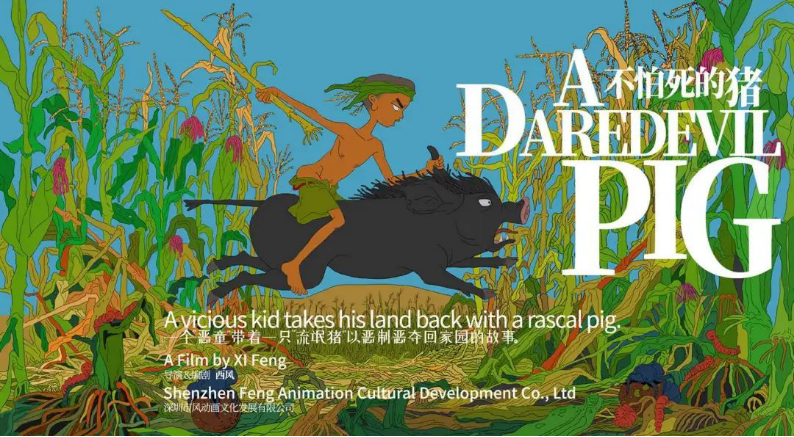

《如果某一家有丧亡事故》的张紫微在彩排时,着重表达了故事中的意境和主题,没有将剧本故事传递给未能阅读剧本的观者;动画项目《不怕死的猪》的导演陈西峰则没有控制好自己的时间,在台上比较紧张,留给制片人的陈述时间非常局促。

而导师的点评,让他们意识到,职业化的表述是非常重要的。而想要拍片,写好剧本后的第一步,可能就是学会如何阐述、“推销”自己的项目。

“我希望他们能够真的回去自己花时间去练习,因为这种公开陈述是可以通过训练来达成的。导演、制片人要对自己的电影项目,从故事本体和主题本体充分的想清楚,听众才能清楚。”陈洁对毒眸说。

彩排当天听完点评,王曦德摆正了自己在台上的心态,连夜重写了PPT,重新梳理了讲解过程中“叙事脉络”、“叙事落点”的部分,尝试用导演心态去更清晰地讲述故事。

在正式提案前的休息日,王曦德和制片人四娘回到FIRST,反复排练、反复计时。评审当天,他尽可能的从视听的角度,让提案评审们进入剧本内的世界氛围,从语感、质感上完成了从文字到影像的潜在转化。

而《如果某一家有丧亡事故》在正式陈述时,导演张紫微准确表达出了故事本身和结构层次。通过展示当代哈萨克族家庭的养生丧死,让听者感受到了在即将消失的“还子”传统下,一个孩子的意外死亡,给这个家庭带来的变动、瓦解和重建。并且在呈现民族风貌和诗意诉求上,表达的清晰流畅。

一直埋头创作,第一次“出来”为自己的长片处女作“赚吆喝”的陈西峰,也在陈述时从容了很多。他娓娓道来,自己如何把在黄土高原的6次采风凝固成《不怕死的猪》独特的、充满生活质感的美术风格。让大家看到了他的这部动画电影的实力。

台上的人紧张,台下的人也不轻松。FIRST选取的五位提案评审的搭配颇有深意,有演员祖峰、齐溪,现任腾讯影业光年电影制作中心总经理的制片人林明杰,也有编剧钟伟(《我不是药神》)、导演李霄峰(《少女哪吒》)。

评审设置的维度多元化,使得他们能从不同的视角提供项目建议,帮助年轻人更好地表达项目。“钟伟从编剧的角度去衡量,我从制片的角度去衡量,齐溪和祖峰从演员的角度去衡量。这样下来的话,整体是一个比较综合的意见。”林明杰介绍道。

其实在正式提案之前,评审们已经用了数周的时间来准备——

收到31个剧本后,齐溪为了更好的阅读体验、让自己的精力更集中,她选择每天都切换不同的阅读场景,上午和晚上在家读剧本,下午泡在咖啡馆阅读。

祖峰则在家里读完了所有故事,作息规律、阅读速度并不快的他往往要从早读到晚。阅读期间,他记下了一些重点用作备忘、以便更好的和大家讨论。直到提案前一天晚上9点多,他才读完所有剧本。

到了提案现场,评审们更关心的,是通过导演和制片人的陈述,判断他们有没有能力去驾驭自己的项目。

“其实看了剧本,大家心里都有了自己的一个人选,但当你看到真实的人在面前,看到的是主创有没有给到你足够的信心,他到底是不是了解自己的作品。”林明杰告诉毒眸,“年轻导演通常会写作自身的一些伤痕,但是怎么透过剧本和现场阐述,直观的把同样的情绪传达给观众,是对他们的考验。”

至于评审标准,FIRST在这个阶段,并不希望给评审明确的指标。“文本、主创经验、陈述、制作审查难度等”,这是评审们的几大考量维度。而落选的项目,往往在剧作文本、台上表现力等方面出现了问题,

每位评审都有自己想力保的项目,当晚的评审会议成了项目的“卡位”战,深有同理心的五位评审希望给更多项目机会,不愿意轻易Pass掉任何一个项目。于是,大会议室里的评审会比既定的时间延长了近两个小时。祖峰向身边的李霄峰要了三支烟,这是他当天抽的第一支烟。他希望尽可能的给每个项目帮助、替他们说话,他需要保持清醒。

“手心手背都是肉,到最后真的是特别特别痛苦,我们到最后投了好多好多轮。”齐溪说道。

五个小时的激烈讨论后,15个项目被选出,加上公开周最后一天圆桌提案环节复活的6个项目,它们,成为了673个项目中的3%的幸运儿。

来了,就学习吧

陈述提案结束后,这些电影计划代表在FIRST的学习其实才刚刚开始。这也是FIRST影展CEO、联合创始人李子为常说的,来了,就要有所收获。

如果说创投和提案是必备环节,那么为期三天的工坊就是“费时费力”的“非必要”安排了。但工坊却也是大部分青年影人们收获最大的几天,“真的没想到三天的工坊信息密度这么大,把电影制作的一整个链条都涉及到了。”单丹丹对毒眸说道。

为期三天的写作工坊、表演工坊、制片&制作工坊,分别瞄准的是青年影人的几大能力靶点——剧作、选角表演、对制片和制作的熟知。

第一天,董润年、陈舒、钟伟作为成熟的职业编剧,一对一帮助项目修改剧本结构。一方面,这对于青年电影人来说,可能是非常难得的机会;另一方面,这也是导师们汲取养分的过程。

“在今年的环境下,只有不断创新,才能把困难度过去。我每年在这里都能看到一些很大胆、很有创造力的作品,可能不成熟,但那种创新性有的时候比成熟更重要。”即便是第三年来FIRST,董润年依然有在思维上“开party的感觉”。

陈舒则在毒眸交流时略有激动地说:“我也从他们新鲜的创意中汲取了养分。在创作者与创作者的沟通中,当我意识到你真的懂我,那个快乐是很难形容的。”

陈舒用“隽永”来形容《顺流而下》的剧本,剧本里那种“朴素而真实的诗意”让做了太久职业编剧的她感受到了新的力量。

第二天,以周一围、张颂文作为导师的表演工坊大概是气氛最为活泼的一天。而表演,是经常被更注重影像视听的导演忽略掉的重要部分。

“如果你对表演是不理解的,这个演员放心把自己交给你不太可能的。今天的融资环境决定了剧本阶段就要敲定一些演员,凭什么打动演员?如果你不懂表演,你和演员的对话空间是非常有限的。”张颂文对毒眸说道。

表演工坊导师张颂文

的确,从去年的表演工坊开始,毒眸就清晰地感受到了这一痛点。许多非科班出身的青年影人,不太懂得怎么和演员沟通,但表演却是观众感受电影最重要的部分之一。

第二次做表演工坊导师的张颂文,今年本想来聊聊景别表演、在现场导演如何配合演员、表演的留白、演员风格的统一等拍摄中的实际问题。但来了之后和这些年轻导演们一聊,他临时改变了主意,在现场组织这些年轻导演和演员们进行了模拟试戏的实践。

而通过这些实践,张颂文也给出了一些很实在的建议:“没有遇到对的演员就别开机;尝试把很复杂的概念最简单的大白话和举例讲给演员听;建议试戏现场不要用肉眼看,而是应该用摄影机拍摄,用监控器看表演”。

周一围说:“遇到好演员可以藏一藏,和演员交流说到6成,给他们发挥的空间。”

张颂文认为,在片场,有些年轻导演太想拍自己想要的风格了,希望演员按照自己的想法做动作、完成他们要的东西就好,但有经验的好演员最怕这种沦为“工具人”的拍摄方式。“我这么多年遇到很多年轻的导演,我个人觉得最大的一个问题,他们在酝酿、筹备电影的时候在大脑里把电影拍了无数遍,这个对于演员来说是不公平的。”他说。

听完表演工坊,《喜马拉雅雪人》的导演桑布最大的感触就是遇到好的演员,其实讲戏不用讲得太具体。《一苇杭之》的编剧侯一松则认为,演员作为一场戏的承载主体,如何把一场表演的程度扩展到最大化,是每一个导演的功课。

导演李阔和演员在沟通

到了第三天,在制作工坊环节,长居北京的电影调色师David Rivero被张阳问到,对于《村戏》这样讲着河北井陉话的作品,他是如何在没有英文剧本的情况下,去捕捉色彩感觉的。

David提到,他相信文化是相通的,为了更好的了解文化背景和故事细节,自己会看参考影片,还会先看上两遍成片,第一遍关掉声音,去感受故事的情感,第二遍打开声音,更好的理解这部作品。

专注声音的黄铮则分享到,《七月与安生》中2分多钟的吵架戏,从对白编辑到混录,他花了7、8天,只为了让两位演员的表演不受损地呈现在观众面前。

而导演系出身的剪辑师李点石(《妖猫传》、《七月与安生》)认为,拍摄完成也是影片另一轮创作的开始,剪辑台上有着无限的可能性。

在她看来,电影最后的样貌是在剪辑台上完成的。好的剪辑师一定是以剧本为始发,以素材为依托,在后期与导演一起“编织”整个故事。这一定要求剪辑师拥有剧作的思维和素质。

尽管对于不同人而言,工坊的内容受益程度不同,但不少导演还是对毒眸感慨,这几天的学习让他们找到了在学校的感觉,创作者们似乎无形中有了一种精神纽带,似乎“找到了组织”。而FIRST的文化,或许便是在这样的氛围中逐渐诞生了。

“别平庸”

31个项目走到现场,并不容易。经历了层层选拔而入围的31项目在表达上呈现出了较大的丰富性,31个剧本中,犯罪、奇幻、喜剧、动画类型的作品频出,比例居过去三年内最高——

其中,有女性视角的期许如何在代际间传递的《破卵》、讲阿尔兹海默症的《笑忘书》、 “你不会爱上我了吧?” “没有,我把心掏出来给你看看”的《鸽子小姐》,山西煤矿开往香港红VAN的《夜车开往九龙城》。

也有关注中年男人、上海老爷叔的《肾内野史》《爱情神话》、聚焦藏区语境的《卓嘎》《喜马拉雅雪人》《进山》、犯罪题材《通缉犯可能经过此地》《一苇杭之》。而第二次来FIRST的“黑马”康博,选择讲述发生在东北林场的奇幻现实主义故事《森国》……

负责从673项目中选出89个的初审评审、编剧张珂和陶日成对今年剧本呈现的个人化表达感触颇深,认为类型化和作者表达之辩在今年也悄然发生了些变化。

在去年的FIRST上,毒眸观察到,很多创作者还没有想清楚究竟是往类型化的方向去,还是坚持作者化的个人表达。而在今年的现场,已经很少听到类似的争论,一种普遍的趋势是,哪怕是类型片,也更多的是借一个外壳,主要还是内在的个人表达。

《小鲜机》的联合制片人对毒眸说,该片也只是套了一个轻科幻的壳子,本质还是想以喜剧的形式去讨论中国式的家庭问题。类型片《火星司机》的灵感则来自于西安人李阔去年回乡偶识的、从未离开过西安的一位的哥,这部作品也是李阔写给家乡的一封情书。

《14 届 FIRST 青年电影展创投会征案报告》中专门提到了这一点:“(FIRST)不再将商业类型和作者表达粗暴区分为二元对立的两种作品, 也不再把能在商业与作者间取得平衡作为重要判断标准,而是进行更细致的分类 和更准确的定位。”

张珂、陶日成对毒眸说,被淘汰的一定是流水线、程式化,或者技术很简单的作品。

这些剧本可能存在着技术不成熟、表达浅层次、低技术的模仿等问题。如在对经典作品如《两杆大烟枪》的模仿上,形式大于内容;或者没有很好的驾驭三段式叙事,过分强调同一性元素导致匠气十足。

令张珂印象深刻的,是一些年轻导演习惯用精英视角去关注陌生的底层,用熟悉的身体位置去阐述不熟悉的生活,因此陷入了一种“想说又说不出来”的尴尬。

《枝繁叶茂》(原名《孽子》)的导演张阳对毒眸透露,其实在来FIRST之前,陈舒老师已经在其他创投上给他指导过剧本,所以这次写剧本,他特别注意了田野调查,做了充足的准备才动笔,因此没有陷入刻意想象的尴尬。

而到了剧本评审环节,除了必须有完整剧本才能进前31的改变, “我”的存在、私人化叙事的趋势更加明显。

“(剧本题材上)第一个大类是逃离,第二个大类是回归。”这是陈舒在剧本评审中最大的感触之一。逃离是逃离原生家庭、故乡;回归是逃离北上广,回到小镇,回到故乡。

“在FIRST评选当中,最大的硬伤是平庸,寻找新导演本来就是寻找他的个性。”陈舒说道,“在撞题的情况下,其实拼的就是创作者独特的观察和表达,如果你写的故事没有让我感受到特别新颖的,特别吸引人的东西,可能你就会被淘汰。”

在剧本评审中加入剪辑师视角,也是此次的一大改变。

李点石作为剧本评审之一,对毒眸坦言“(FIRST)邀请剪辑师加入眼光独特、懂得创作”。“新的创作者倾向于依赖线性文本完成故事,往往会忽略如何切入和布局叙事。而就像如何为一场戏选择第一个镜头一样,剪辑师的常态就是在琢磨如何切入和叙事。”

她身为剪辑师,读剧本时带着更强的画面、结构和速度意识,为剧本提供了一个新的审视角度。“如果早些给你的剪辑师看剧本,也许TA会告诉你:这一段戏可以不用拍得那么详细,而另一段戏希望有多些角度和镜头,甚至某段戏可以放在另一段之前或之后……这对创作者无疑是很有益处的参考意见。”

剧本评审会议现场

这样严格的标准和激烈的竞争,再加上提案阶段严格的评审规则,让许多导演们“碰壁”。张阳是第四次报名FIRST相关活动了,这次入选,“顶得上一届奥林匹克”。

而《鲁巴托风景》的王展虽然没有入选终审,但在和毒眸的交流中,他坦言已经很开心了,“有很多朋友欣赏我的项目,这对我就是很大的认可了。”

不再单打独斗

“钱很难筹到哦!” 这是公开周里,李子为对大家说的第一句话。而陈洁在公开周第一天,也反复强调在新人阶段,拍片的机会比薪酬更重要,“收入够生活就好”。

对于FIRST和TA的电影人来说,自己一直都是Hard模式,从来没有Easy过。影视寒冬来了,但青年电影人其实一直在寒冬里,而现下,更像是整个产业“陪”他们一起寒冬了。

这一天总会来的,在众多产业顽疾之下,国内电影产业早就到了需要升级的时候,而疫情的影响,更多是让我们不得不直面问题、不再逃避。

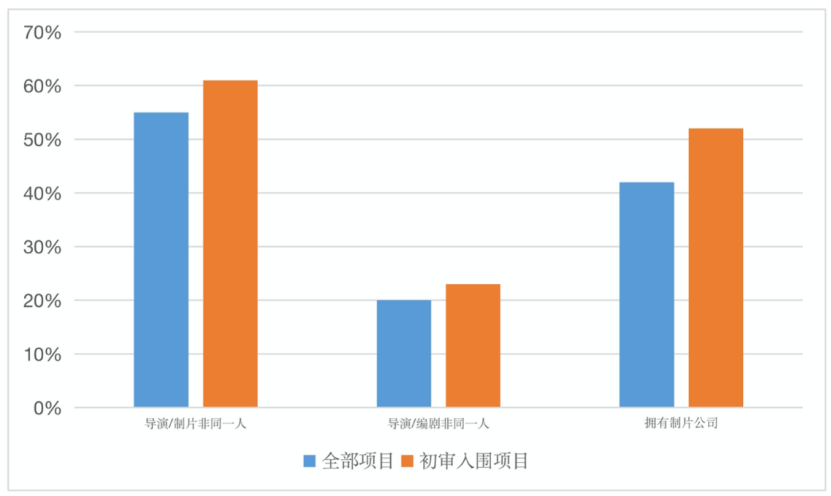

产业升级的同时,行业的危机意识也在加强,对于青年影人来说,他们同样在做出改变。这其中,在今年FIRST中表现最突出的,便是年轻电影人不再单打独斗——

今年投递的电影项目中,携团队而来的比例不断攀升:导演、制片人非同一人的情况在报名总量中占比55%,在通过初审的项目中占比61%;拥有制片公司的项目在报名总量中占比 42%,在通过初审的项目中占比 52%。

他们逐渐意识到让自己的想法从纸面上变成商品,是多么重要。

哪怕是文艺气息浓郁的《顺流而下》也不例外,未和王曦德接触之前,很容易把他套入作者电影的“作者”固有印象中,而实际上,他对参与电影创投有着很理性的认识。在聊天中,反复在制片人思维和创作者思维中切换。

“进创投、找到资方、拍出来,就是我们来FIRST最重要的三点。”

另外,在和导演们的接触中,毒眸感知到,一些项目的主创对预算、筹拍等环节已经有了比较清楚的认识。

《夜车开往九龙城》的导演在过去4年一直拍广告片、宣传片,面对长期没有为自己创作的处境,来FIRST之前,他找到自己的老板做制片人,对方为他解决了前期启动资金的问题。类似的,《如果某一家有丧亡事故》也已经筹措到200万的资金。

《伤寒杂病论》的导演张新阳则找到了制片人黄旭峰,此前,黄旭峰已经有了《春江水暖》等成功的作品,能给导演提供比较充分的支持;而《喜马拉雅雪人》《卓嘎》也获得了致力于拍摄藏族题材影片的万玛才旦老师的支持……

评审们也更加看重这些了。林明杰对毒眸说,在提案现场,他之所以会更多的提问文本以外的东西,来为了判断主创是否已经码齐盘子、可以进入到前期筹备阶段,还是说在找更前期的资源。

同时,导演们也在有意识的学习如何选择制片人、如何选择后期人员。他们逐渐懂得,自己需要对各项环节足够熟悉,有一帮足够契合的团队,才能打磨出优质的作品。

制片人陶昆(《寻龙诀》《画皮2》)在制片工坊上分享了不少自己做制片人的心得。他认为,在逆全球化的当下,文化产品越发保守,未来的创作空间有可能会越来越窄,这个时候,对于一位导演来说,找到合适的、能长期合作的制片人,是很重要的。这样在投资人面前,制片人和导演不容易内部分化。

在李点石看来,创作者在最开始,一定要找到有着相同创作理念、类似审美取向的制作团队。

“务虚是很重要的一件事,针对剧本、针对拍摄,决定合作之前应该充分地沟通彼此的想法。不管他是很有经验也好,还是一个年轻的剪辑师也好,他们对电影要有差不多相同的看法,对影片未来要达成的样貌有共同的期许,在这个共识之上,才是导演和剪辑师真正合作的开始。”

这样的不再单打独斗,也体现在了FIRST的电影新人身上。在活动的间隙,毒眸经常看到青年影人们三五成群,在组委会前的草坪、走廊上热烈的交谈着。侯一松说,这里的人很坦诚,眼神很清澈。彼此聊一场戏聊对路了,就有可能建立很纵向的友谊。

一位导演在公开周结束后,发了一条这样的朋友圈:

这一周见到太多让我肃然起敬又无比喜爱的人,发现但凡能在自己的领域趟出一片海洋的人,都会散发出一股“侠气”,和气场无关,这侠气是以真性情和真态度为燃料,燃烧出的一种灵光。

陈洁的朋友圈中,则引用了这样的文字:

主理人说,年轻人就要张开血盆大口拼命吸收养分

我感觉我在这里

像一棵树在雨中

每一片叶子都渗出水来

2020年,电影生命力或许还未迸发,但它在隐秘的生根发芽,不会熄灭。