蔡明亮的月亮

编者按:本文来自微信公众号“一点儿乌干菜”(ID:NarratorZhang),作者 章程,36氪经授权发布。

作者自绘

每个人心里都有废墟。人都是活着活着,就渐渐变成废墟。所有歇斯底里的浪漫,都真切地存活过。所有超现实主义的抒情,都是荒凉内心的华丽。所有入世彷徨的脸,都有过壮志难伸的心绪。所有的痛苦,都被追忆过。所有边缘,都是各自生活的中心。

蔡明亮

蔡明亮

01 脸

在香港诚品书店书架上,蔡明亮正看着我。他短发服帖,深眼眶,高鼻梁,下唇丰满。脸很立体,斧砍刀削般。他对着墙壁,眼神瞟向右前方,若有所言。衣领竖立着,盖过脖子,影子被投射在墙面,似乎要融进他身体。这是我第一次看到蔡明亮的脸,虽然很早就知道了他名字,他在台北西门町游戏厅发现李康生的逸事,还出现在我读初中时的英语阅读中。

在南大文学院图书馆,我再次邂逅他的脸。他戴着眼镜,眼往下看,右手挡于额前,食指和中指夹着香烟,中指有戒指,无名指和小指微屈,落在镜框上。一半的脸,隐匿在手臂落下的阴影里。身体斜对角占据画面。他正在思考,或有如白日梦者般在凝视。忧郁栖息在他身上,深入到他黑色夹克的褶皱凹痕内。

我很好奇,一个人的脸,究竟能多大程度反映他的真实?尽管蔡明亮拍过《脸》,但他不拍自己,总在拍李康生,他电影里永远的小康。蔡明亮坦言「要拍到他死,拍到我死。」他如此爱小康,小康的脸就是他的电影。内心的真实不一定只在自己脸上,在小康脸上有蔡明亮的真实。他常对人说,你要研究蔡明亮,就去研究李康生。

《青少年哪吒》

他认为小康的脸很平凡,但承认每张脸「不会是重复的第二个脸。」小康的脸,有自己的特质,集合迟缓、忧伤、焦灼、茫然、淡漠。从一开始,小康就已苍老。《青少年哪吒》中的他,才二十出头,可脸上却积郁更长维度时间才能留下的老态。时间让他身体松弛,脸庞浮肿,冒出眼袋,牙齿发黄,眼睛变浊,头发白花。他被困在沉沉的、阴郁的孤独里。蔡明亮和他一同衰老,一如他们当年一样早熟。

蔡明亮说:「我想使坏可是我做不过去,我是一个叛逆的小孩,不是行为上的叛逆,而是思想上的叛逆。」当他遇到小康,就觉得他是自己的代言人,可以帮他把很怪个性表达出来。当时的小康,重考三四次联考没考上,不符合主流生活概念。蔡明亮理解他无所适从,「因为他(小康)也不是很坏。」

《青少年哪吒》

《青少年哪吒》里,小康母亲对父亲说:「仙姑说小康是哪吒三太子转世,难怪你们父子关系这么不好。你知不知道哪吒最恨的是谁?就是他老子李靖。」父亲说:「你干脆修座庙把他供起来好了,什么三太子六太子。」小康在厕所听到他们对话,他出门,没理会母亲,在卧室房门前站定,假装全身发抖,犹如被附身的扶乩童子,并发出怪叫。母亲呜咽后退,恐惧万分。父亲一把推开母亲,把端手上的碗朝他扔去,骂道:「畜生!」被掷出的碗,像李靖的宝塔,镇住胡闹的「哪吒」。小康转身,愣愣地望眼父母,走进房间。那一瞬,他的脸击人心魄。

蔡明亮经历过类似时刻。他家庭环境很严肃,父亲对他苛刻。他跟踪父亲有无小三,来作为反叛,但最终下跪认错。他和小康都在报复上一代给他们的限制,不惜与父母决裂,但都成了失败的「哪吒」。蔡明亮说他的作品碰触到的千古不变原型就是伦理,「哪吒跟他父亲的关系,或者跟他时代的关系,藕断丝连,即便哪吒剔骨还父、切肉还母,他还是有莲藕做的另外一个身体,对这个人世有很多眷恋。」

《青少年哪吒》

《青少年哪吒》完成那年,蔡明亮父亲去世。几年后,小康父亲走了,蔡明亮看他难过,决定拍《你那边几点》,让他走出来。电影末尾的字幕写道:献给我的父亲,小康的父亲。整部影片中,父亲形象缺席,只在开头和结尾出现。蔡明亮的温柔,是关注生者如何在死者阴影下活着。他理解小康,甚至可以说,他们是彼此的镜像。

他们有个对谈,叫《那日下午》。两个多小时的对话里,蔡明亮有种自己会先于小康离世的预感,他自溺在自己的感伤里,一再向小康确认:「你希望来世再遇到我吗?」但小康绕开,觉得「这太远了。」蔡明亮失落暗露,但不埋怨小康,他太爱小康。他说,跟小康相处的难处,就是自己对生命的那种困惑。

《那日下午》

我猜测,蔡明亮只想用一生去拍摄一部电影,记录小康的年轻、衰老、病痛、伤逝。当所有的影片,按照时间的序列被串起时,它们成为一部电影。我们能读出电影的本质:时间。每个人都会经历这些,时间流逝在人身上留下的痕迹,也被留在影像里。

02 雨

蔡明亮的电影不多,在八月的台风天里,我看完他几乎全部影片。我不觉得晦涩。对于抑郁寡欢者,旁人心里如蝶翼的轻微扇动,在他内心,会轰然如山崩。当他在反复刻画某种情绪时,我不会厌倦,而是会走向那漩涡中心,我了解自己也曾被吞噬过。

雨天看蔡明亮,很是应景。他的电影总是出现雨。但那雨,不是台风日爽快的倾盆大雨,它是无边无际连绵的季风雨,永无停歇,下到墙面惊吓出水珠,下到水水泥地板返潮,下到母蛙在裤脚产卵,下到獭再度化身为鲸。蔡明亮出生于马来西亚婆罗洲古晋市,想必经历过无以计数的漫长雨季,雨水横征暴敛着湿意。同为马来西亚人的黄锦树,在小说《雨》里,将情欲、痛苦和死亡,置于无始无终的雨里,生命在其中腐坏。雨像堵墙一样,隔绝自我与外界。

《天边一朵云》

蔡明亮早期三部电影,《青少年哪吒》、《爱情万岁》和《河流》,被称为「水三部曲」他电影里的人物,仿若能因缺水而枯竭,一有时机,他们就喝水、洗涤和沐浴。《天边一朵云》里,久旱不雨,太阳烧着。湘琪重新遇到小康,从沥青中拔出钥匙,水源源不绝涌出。《河流》里,父亲房间天花板,终日滴漏,直到漫到客厅,母亲才骇然察觉。《郊游》中,小康带两个孩子乘船去自杀,选择在雨夜。

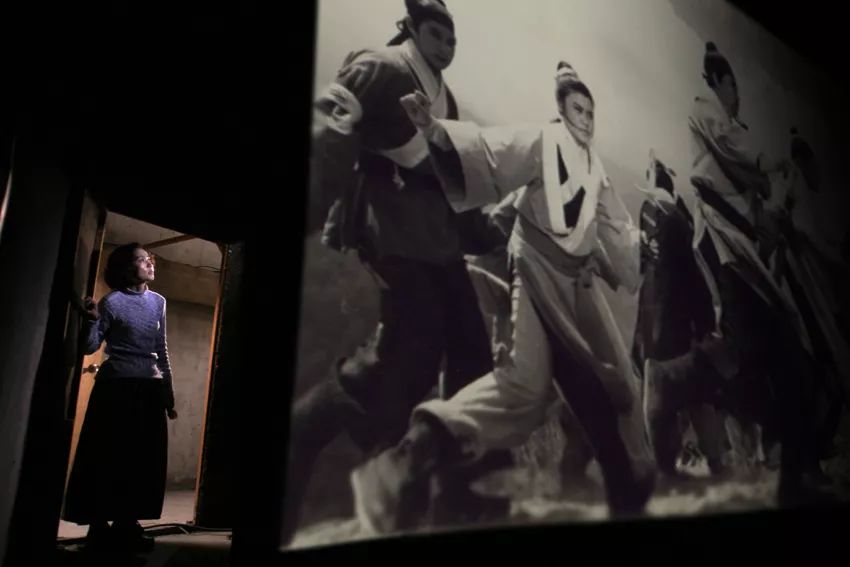

最触及我的,是《不散》中的雨。我现在回想起《不散》,全是雨声。当然,电影背景声不只有雨声,还有《龙门客栈》。在蔡明亮电影中,能听得到声音,看得见色彩。并不是说在别的影片中,我不留意这些,而是他的慢让我有足够时间去感受、去区分同种声音或色彩间微妙的不同。慢,让知觉敏锐开,直至心无外求,一羽不能加,虫蝇不能落。

《不散》

《不散》中,《龙门客栈》声音位于影厅内,一旦镜头切换出,就只剩下雨声。雨砸在水泥地,落到金属盆,跌进水渠。走廊上,脚步声盖过雨声。步入机房区,电影声断断续续,与雨声混杂。放映结束,石隽认出苗天,他们同为《龙门客栈》主演。苗天说:「好久没看电影了。」石隽感慨道:「都没人看电影了,也没人记得我们。」简短寒暄后,苗天点上烟,两人不再言语。此刻,只有雨声,化解开这淡淡的窘,漠漠的歉意,幽幽的尴尬相,以及无尽的怀旧感时。

或许是建筑师的直觉,《不散》对我而言是空间的,而非时间的。蔡明亮从外部包围他的拍摄对象。

《不散》

我把《不散》》想象成三重空间:《龙门客栈》位于最隐秘的中心。蔡明亮从小爱看武侠片,喜欢胡金铨。《龙门客栈》是他往昔观影经验的象征。这个中心,与其说被影厅的物理空间包围,不如说是被涉及这段记忆的人和事围绕。他小时候最大的快乐,是外公带他去看电影。《不散》中,跛脚的售票员始终没寻到放映员。蔡明亮也同样没走出记忆。对童年的回忆,是对地方的回忆。他在影厅里找到位置,又在它周围找到他人。借由行将拆除的「福和大戏院」,他看到了未来的激情以及感伤的先兆,找到应许之地,或也同观者一起,迷失在斜斜落下的雨中。

两重空间被雨笼罩。雨创造出另一重更广大空间。我把它理解成外在世界。因为雨,人被限制在影院,看似不自由,实则有更大自由。电影让人往外看,同时也向内看。蔡明亮重视向内看所带来的改变,创作到最后都会往这个方向走。他说:「开始眼光一定是外面的,一定是纵横的,到最后看看就越来越垂直。因为走不动了,开始看得远,后来看不远。」

《爱情万岁》

04 慢

蔡明亮的大部分剧本,会出现以下描述:他(她)一直走一直走一直走。贵媚在大安公园一直走,小康在西门町一直走。如安东尼奥尼电影中,总在游离彳亍的个体。

毫无目的、强迫症式的走,并非全然无意义。我曾谈过一次恋爱,分手后的圣诞,她寄来礼物,并写了信:「很开心能在这个无聊世界里认识你,让我知道还有这么爱哭的男生,以此来鼓励自己还算勇敢。」从小到大,我没哭过几次,但在她面前,我不隐藏脆弱。她做了工作室,从重庆飞杭州,到四季青进货,丢了手机和项链。彼时,我身无分文,从同学那借钱请她吃饭。后来,我去重庆,走了很久,方向混乱,找不到北,身体疲惫、匮乏到极点,直至有种感觉,心里的那个囚徒走了。有些重复的举动,能让痛苦的知觉麻木,被滤去,甚至带来救赎。

《那日下午》

《那日下午》中,蔡明亮提到对外公最深的印象是扫地。「他早上起来就会扫马路,从我们门口开始扫到你走过的有中空砖块的那道墙。他每天都这样子。」蔡明亮也有扫地习惯,并且一直在想,扫地这个动作意味着什么?「好像扫地你反而会比较安心,因为他会回来,扫一扫他会回来。」

蔡明亮最早认识的人是外公,「其他不记得了,不记得被生下来。」他小时候和外公、外婆一同生活。外婆很爱打麻将开了麻将馆,他有一段时间在麻将馆里生活。外婆很疼他,但他最爱外公。十一岁时,父母把他带走。他把外公照片贴在墙上,每天想念。这段记忆对他来说很重要,「好像是一种叛逆的、要逃走的感觉。」那些时刻,他必定反复回忆外公扫地的场景,像往后惯用的长镜头一样,偏执地注视所有琐碎细节。

罗伯—格里耶的小说,不厌其烦地描述空间里所有细节,最典型的是《嫉妒》,被隐去的叙事者罗列房间的方砖、窗框、槽沟、百叶、画作、光线、墙壁等。蔡明亮和他很像,用镜头代替语言的缓慢描摹,以漫长的不连续场景,取代情节的发展,空白被故意散布开。影像里的主观性消解,走向零度。

《爱情万岁》

我意识到,蔡明亮作品意义,不在叙事,而在于用长久的时间来雕琢无关紧要的东西,将抽象思绪做具象呈现。比如,《爱情万岁》里,小康买回西瓜,用双手捧着它端凝,亲吻。他从包中掏出小刀,扎进西瓜,掏出三个洞。举着西瓜,走到另一侧房间内,随后,跑出,手摆过地面,像扔保龄球般把西瓜甩出。它滚过走廊,撞到另一侧墙壁,碎裂。小康做了胜利手势后,方才走过去捡起来吃。他用一系列琐碎、细小的动作,延长吃的过程,这是他秉性里的慢造就的,被蔡明亮发掘出。蔡明亮拍小康吃便当,啃食鸡腿,骨头都吸吮干净。他和小康坐车,会观察睡着的人的头发、脸、睫毛和手。

《郊游》

小康以吃、喝、抽烟等微妙动作,让身体成为贫乏日常和冰冷情感里的逃逸之所。他的慢,击碎过我。《郊游》中,女儿买了一颗高丽菜,画上笑脸,放在床头。小康紧抱着它,脸贴着。他大概想起想带孩子们自杀的念头,就用枕头把它捂住,似乎想把这个念头杀死。挣扎许久后,他把枕头移开,把高丽菜捧到脸前,轻轻一吻,突然,疯狂啃咬它,边咬边吐。情绪平静后,他开始吃它。漫长沉默里,只听到咀嚼声、撕菜叶声、屋外雨声。他望着七零八落的高丽菜,放声痛哭。整段镜头有十分钟。

《郊游》

蔡明亮的电影,迢迢漫长,不拉长时间,而是还原时间。有些影片表达主角久等,会拍摄烟灰缸中五根烟蒂。而他则会用他抽完五根烟的时间来拍。真实时间,带来心理真实。他觉得用快表现时间的电影「只是情节、事件过程或故事内容而已。不能改变世界任何事,只是在讲故事。」

本雅明以「土星」形容自己性情,因为「土星运行最慢,是一颗充满迂回曲折、耽搁停滞的行星。」蔡明亮和小康,都具有土星特质。

《西游》

看到不等于看见。需要耗费耐心和时间,现象才能和直觉对话。慢,是存在的观相术。《行者》中,在香港街头,小康绛红色袈裟和极其缓慢的动作,引来路人驻足观望。《西游》里,小康同样在走,如行为艺术般,只是场景换到欧洲。蔡明亮认为两人从《青少年哪吒》到《西游》的转变,非常有趣。他对李康生说:「变玄奘不是说成佛,而是往内心的世界在走。我看你也是,而中间我要走到我的内心世界,还必须要靠你,因为你很平稳,我非常浮躁。」

蔡明亮不浮躁,能把导演手记写得像诗:「早上醒来/望着山/想做一个诗人/做不成诗人/就做农夫/种一些菜 一些花/什么都不做/不要像我爸/那么辛苦 那么忙/有一天就死掉了/想到陶渊明/也死掉很久了/留下很美的诗。」当他找到自己后,观众批评他溺于自我。但拍电影只是表达自我与世界的关系,他认为「电影是一种思考,不是全然感性的东西。」他只想往前走,不能等在那边。

《行者》

《洞》

05 洞

近两个月,在看袁哲生、黄国峻和童伟格的小说,吃惊不小。三人是同代人,前两位三十出头年纪自杀离世,生命定格在永远的年轻中。童伟格比两人年纪小,走得更远。我不想讨论他们或白描、或繁复的书写,与诸多流派的关系,我感兴趣的是他们笔下的人。这些人,和蔡明亮电影中的人,隐隐相似。

袁哲生《寂寞的游戏》中的「我」,认为「人天生就喜欢躲藏,渴望消失。」有天,孔兆年走到「我」藏身的大树底下,直愣愣地望着「我」,两眼盯着「我」的背后,一动不动,令人不寒而栗。袁哲生写道:「我从来没有看过那样一张完全没有表情的脸,和那么空洞的一双眼球,对我视而不见。」他走后,「我」蜷缩在树上哭泣。

每想到这幅画面,我就暗暗发怵,甚而觉得树上「我」和树下孔兆年,本质上是一个人。我会莫名想到李康生,他也两眼空空,怔怔看着世界,既能看穿人,也能被人看穿。他们像惯于躲于幽暗中的动物,活在各种「洞」里,行过坟场,对视鬼魂。

《洞》

蔡明亮的《洞》,让这类人确认他们的存在状态。《洞》是部有末世意味的电影,千禧年将临之际,瘟疫横行,只留下残破大楼里的一男一女,在钢筋水泥中喝酒、烧水、煮泡面,一切物质都在速朽,遍布腐化味道。深深郁郁阴暗里,冷冽黯淡,潮湿凝滞,人亦化为虫蚁,陌生、敌对、暧昧、窥探。即便在能乘飞船到达月球的时代,人仍然像活于洞中,无法探索另一个人的内心,只有寂寞,才让他们相似。

《郊游》

《郊游》里人的生存境况,与此相差无几,破败不堪的办公楼,俨然如废墟,如洞穴,晦暗无光,湿气漫散,水渍横流。有一整面墙,用炭笔描绘台湾的山川风景。蔡明亮勘景时见到它,就被吸引了。他说:「如果每个人心里都有一个理想国,一个彼岸,一个心灵深处,是不是就在那?」《郊游》最后二十多分钟,几乎全是对这幅画的凝视。小康起先不耐烦,在陈湘琪身后喝酒。陈湘琪看着,落下泪。她走后,留小康一个人在画前驻足。他也看出了感情。观看,让我们穿越自我设限,抵达自由。

《郊游》

每个人心里都有废墟。人都是活着活着,就渐渐变成废墟。一定有人会到顶楼水箱里洗澡,有人蹲在空荡荡屋里接电话,有人在公园泥泞中步行后,坐长椅上哭泣,有人调整时差和另一个人同步生活,有人用胶带补漏水的洞,有人像种在地上般,从早到晚举着牌,有人活成城市里的流亡孤魂,有人拿商场里过剩食物,去喂群居的野狗,有人在厕所里刷牙、洗漱,维持基本清洁,有人以狂欢滑稽的歌舞,如鬼魅般的怪异造型,对孤独反讽。所有歇斯底里的浪漫,都真切地存活过。所有超现实主义的抒情,都是荒凉内心的华丽。所有入世彷徨的脸,都有过壮志难伸的心绪。所有的痛苦,都被追忆过。所有边缘,都是各自生活的中心。

《郊游》

蔡明亮说:「大三时候,我去打工,做场记。那是台湾最后一部武侠片。我要制作这样的电影吗,跟这样一群人一起工作,嚼槟榔讲粗话?有一天凌晨六点收工,走到一个小报摊,买了一份打开,法斯宾德死了,我就蹲在路边哭。」这段话,我看哭过。他觉得我们的心都不柔软了,只知道自己的痛,不知道别人的痛,他说:「看我的电影是一种训练,会看我的电影就会看月亮,如果你常看月亮,也会看懂我的电影。」

博尔赫斯说过类似的话:「我认为艺术即是提及。我认为你只能提及事物,你永远无法解释它们。我可以提到月亮,但我不能解释月亮。」我知道自己的心还柔软,也愿意相信,倘若走出废墟,走出洞,会看见月亮。对我而言,蔡明亮的电影,就是月亮。

《郊游》